ゴリラスタジオ監修の本が、Kindleにて好評発売中!

これでLogic Proの全てがわかる!アップデートにも対応!ゴリラシリーズです

同期をはじめる前に

ライブをする時に、バンド演奏でメンバーが4人しかいないのですが、曲にストリングスやピアノの音を入れることになりました。ただ、何をしていいのか分からず、やり方も分かりません。何かいい方法はありませんか?

こういう質問をいただきました。

近年、DAWで製作したオケ(バックミュージック)を流しながらライブの演奏やシンガーソングライター、バンド演奏が増えてきています。また、先程の相談のように、メンバーの人員不足でサウンドが薄くなったところのカバーを同期音源で補っていくことができます。

バンド演奏で、バイオリンの音などを入れたい時ってありますよね?

そんな時に、どうすればタイミングを合わせて演奏ができるのかが分からず、あきらめていませんか?

本日は同期演奏をするのに必要な機材や、ノウハウ、やり方などを解説していきます。

プロのライブでは同期音源をよく耳にしますが、システムさえ覚えてしまえば誰でも簡単に同期演奏することができ、一人バンドなどもすることができるようになります。

一人バンド?(ドラムとベースの同期音源を使ってギターを弾く)みたいなことができます。

それでは一緒に同期のやり方を見ていきましょう!

ライブでオケを鳴らすにはどんな機材が必要?

同期音源を使用して、ライブなどをするための一番簡単な方法、それはデバイス(iPonやiPad、音楽プレーヤー)などを使う方法です。

デバイスに同期させたい音源(WAVやMP3)を入れておき、ライブをするときにPAの方から鳴らしてもらいます。

オーディオインターフェイスに直接デバイスを繋ぐことで、ダイレクトに音を出すことも可能になります。

最近では、PCを使って同期音源を鳴らす方法もあり、スペックが上がってきている今の時代には最適な組み合わせとなるでしょう。

出力数が多いオーディオインターフェース(4アウト以上)を使うことで、バンドメンバーにはそれぞれクリック音を独立して出力することができます。

クロックとは

クロック(Clock)とは、時間のことを言い、主となる基準テンポ(ここではLogic Pro Xとします)を外部の機器(MIDI機器)やリズムマシーン、シーケンサーなどと同期することで、Logic Pro Xのテンポに合わせることができます。

こうすることで、機材同士のテンポが合い、演奏していてもズレのない同期演奏ができるようになります。

用意するもの(機材)

同期演奏を実現するには、4アウト以上の出力口があるオーディオインターフェースが必要になります。

また、同期演奏をしたい楽器の演奏データも用意しておきます。

頑張って打ち込みましょう!

それと、重要なのがクリック音になります。

同期演奏するときに、タイミングが分からないため、クリック音を使うようになります。

基本、リズムパート(ドラム担当)のメンバーがクリック音を聴きながら、同期音源とあわせる形となります。

Live Trak L-8では、最大12トラックの同時録音、10トラックの同時再生が可能なデジタルミキサー兼マルチトラックレコーダーになります。

この機材を使うことで、本体に最高24bit/96kHzで録音しながらフェーダーバランスを取ることができ、パソコンにUSBで接続することで12イン/4アウトのオーディオインターフェースとしても使うことができます。

効果音やジングルを鳴せる6つのサウンドパッドも搭載しているため、演奏中にも好きなタイミングで鳴らすことができます。

タイムコードとは

同期を理解する上で、タイムコードも理解しておかなくてはいけません。タイムコードとは、記録媒体(DVDやCD、ブルーレイディスクなど)において、始点からの位置を示すために記録される信号になります。

タイムコードにはMIDIタイムコードやSMPTEタイムコードなどがあります。

SMPTEタイムコードとは

SMPTEタイムコードとは、業務用の記録媒体で用いられるタイムコードになります。

何時間、何分何秒、何フレームで表示されます。

このタイムコードも映像の同期するのに用いられている同期信号になります。

同期はなぜ必要か

同期はなぜ必要かと言うと、ライブ演奏しているときに、バンド編成がドラム、ギター、ボーカル、ベースの4人しかいない時に、ピアノの音が欲しいや、シンセサイザの音が欲しいなどと言う時があります。

その時に、Logic Pro からピアノやシンセサイザーの音を鳴らしてもらい、それをバンドの音と同期することができるのです。

昔はこの同期をするのにものすごく費用がかかっていましたが、今はLogic Pro などのDAWを使用していると、すぐに同期できるようになります。

複数のMIDIデバイスと同期する

Logic Pro のMIDI同期設定を使用して、外部機器(デバイス)とMIDI同期を制御することで、Logic Pro を中心とした同期を設定することができます。

MIDIクロックやMIDIタイムコード(MTC)、MIDIマシンコントロール(MMC)を各機器(デバイス)に個別に送信することができます。

各デバイスへのMIDIクロック信号を遅延させるために、デバイスごとにプラグインのディレイ補正を有効にして、遅延させることができます。

同期の接続例

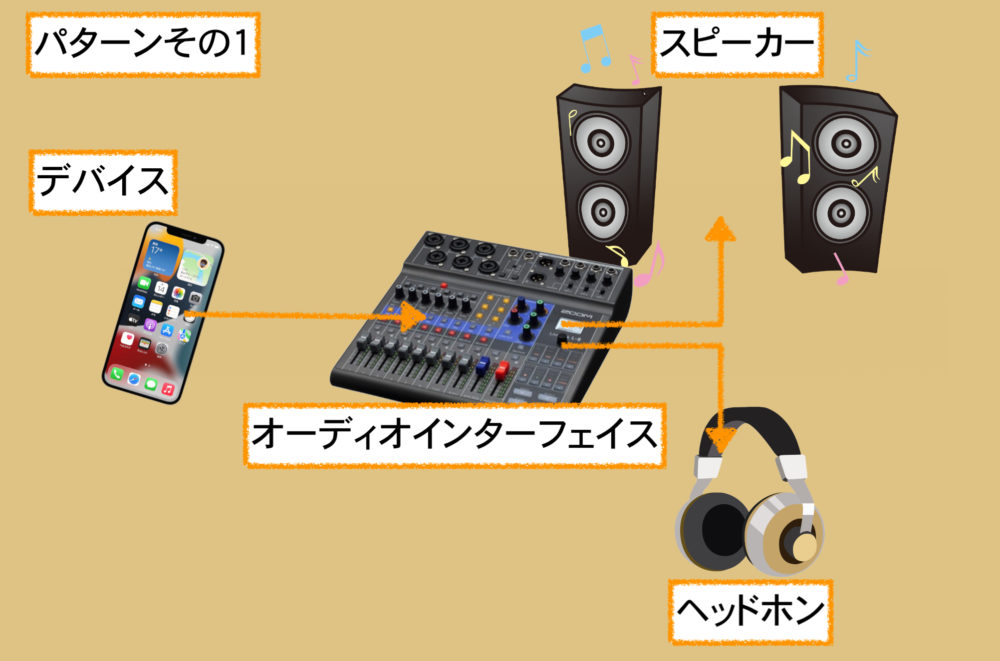

その1

一番簡単な接続方法になります。

スマートフォンやオーディオプレーヤーを、ミキサーに繋いで、1アウトをドラムの方に渡します。

スマートフォンの出力端子とオーディオインターフェイスやミキサーの入力端子につなぎましょう。

ドラムに音源が聞き取れるように音量を調整すると演奏しやすくなります。2と3アウトをスピーカーに繋ぎ、オケを鳴らします。

この方法の弱点は、クリック音を同時に鳴らせないことです。オケをそのまま出すことになるので、タイミングがわからない曲などには使用することができません。

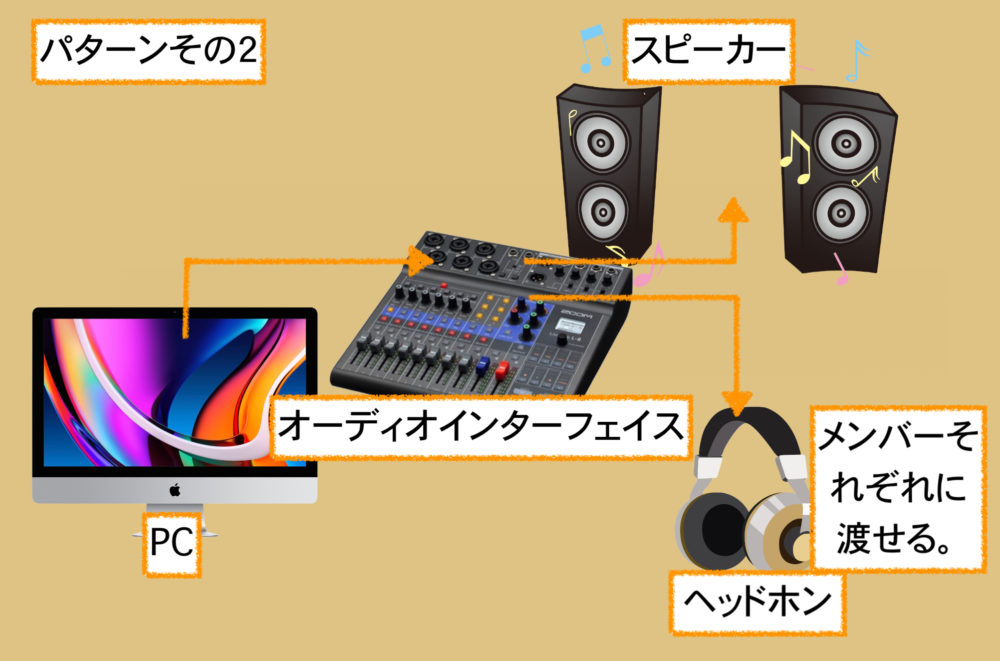

その2

パターンその2は、パソコンから出力した音をパラでオーディオインターフェイスに送り、別々に出力する方法になります。

パソコンのDAWでパラアウトするため、それぞれのフェーダーバランスも取ることができます。

出力チャンネルが多いオーディオインターフェイスでは、ヴォーカルやドラム、ギターやベースなど各メンバーにモニターを渡すことができるので、バンドの幅は広がります。

簡易PAシステムを使う

路上や小さなライブ会場などで、PAシステムが必要な場合に、コンパクトな簡易PAシステムを導入することをお勧めします。

ヤマハのSTAGEPASの簡易システムを使いえば、すぐにライブをすることができ、接続も簡単に行えます。

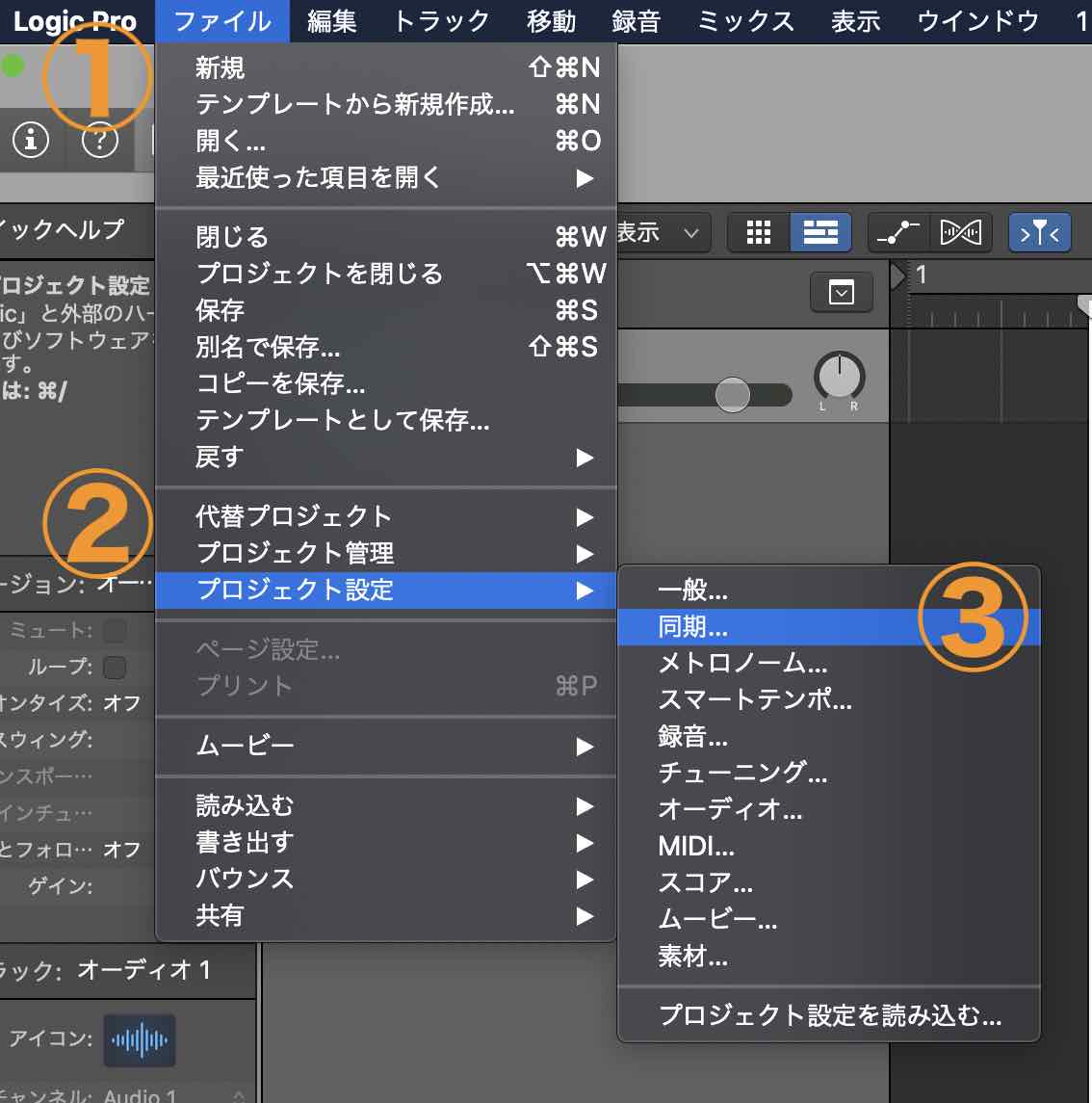

同期の設定画面の開き方

プロジェクトを開き、画面左上の『①ファイル』から『②プロジェクト設定』→『③同期』を選択します。

すると、下の画面が出て来ますので、同期したいものを選びます。メニュー欄には、『一般』『オーディオ』『MIDI』『Unitor』から選びます。

一般同期

まず、同期とは何かというと、すべての作業をDAW内で完結するのではなくハードも併用する場合に同期は使われます。この場合には「MIDIクロック」や「MTC(MIDI TIME CODE)」などが用いられます。

MIDIクロックよりもMTCの方が精度が高いのですが、対応している機器同士でしか使用できないので注意して下さい。

同期をする場合はLogic Pro 側(親)とMIDI機器側(子)を決め親のテンポに子が追従する形となります。

MASTERからのMIDIクロックを受けてシンセの内部のBPM情報を同期させてアルペジエーターやエフェクトをあわせたりすることができます。

一般の同期モードには、内部、MTC、手動の3つがあります。

内部はLogic Pro の内蔵タイマーを使用します。

MTCはMIDIタイム・コード・モードを使用します。

Logic Pro 同期(クロック)の使い方まとめ

同期機能を使うことで、ライブ演奏などの幅が広がると思います。

いろいろ試してみて、バンド活動で使える方法を探してみて下さい。

それではまた。

Recent Posts