ゴリラスタジオ監修のGarageBandの本、Kindleで大好評発売中!音楽制作の未知なる領域を探求したい方必見です!

GarageBandの使い方からスコアの作成、MIDIの操作まで、わかりやすく解説しています。

ミックスのテクニックや音源のデータ共有についても詳しく解説しており、目次を使って簡単に目的の情報にアクセスできます。

さらに、新しい情報も随時公開されるので常に最新のトピックが手に入ります。

ゴリラシリーズの一冊にして、音楽制作のスキルを飛躍的に向上させましょう!

オーディオインターフェイスの選び方

皆さんは、オーディオインターフェイスを購入するときに注意していることはありますか?見た目で購入している方や、値段が安いから購入する、など、人それぞれかもしれませんが、購入する前に少しだけ考えてみましょう。

オーディオインターフェイスを選ぶ際に重要になるのが

①転送速度(接続端子の種類)

②Bit数

③Hz数

④チャンネル数(入出力数)

⑤ダイレクトモニター機能の有無

この5つのポイントをしっかりと押さえて、自分にあったオーディオインターフェイスを購入するようにしましょう。

転送速度(接続子の種類)

それでは①から解説します。

まず、端子の種類ですが、現在では

USBタイプA、USBタイプB、USBタイプC、Thunderboltこの4種類が最もよく使われています。

この中で、転送速度が早いものを選べば、音声の遅れが無く、ストレスを感じないでしょう。

USB(ユニバーサル・シリアル・バス)はiPhoneやiPad、HDD、SSDやUSBメモリ、オーディオインターフェイスやコントロールサーフェス、MIDIキーボードなどさまざまなデバイスに対応している入出力端子になります。

USBはユニバーサル=世界共通の シリアル=連続した バス=データ転送という意味がありますので、豆知識として知っておきましょう。

このUSBには、さまざまな種類の形状や規格があり、初心者の方は何を選べばいいのかわからないことでしょう。でも安心してください。

これから購入しようと検討しているオーディオインターフェイスには、どのような形状のUSBが接続できるかをこの記事を見れば解決できるので。

では、4種類の端子を確認していきましょう。

USBタイプA(2.0,3.0)

USB2.0は2000年に策定され3.0はその8年後の2008年に策定されました。USB2.0の転送速度は最大480Mbpsになります。3.0になると、2.0の10倍の5Gbpsに。

絶縁体の中が水色のものが3.0になります。

2.0は絶縁体の中が白色(黒色もあります)になり、ここで見分けをつけます。

用途はパソコンやマウス、キーボードなど結構いろんな所で使われてますね。

最近では、裏表を気にせず使用できるUSBコネクタも販売されています。

どちらの向きで挿したらいいかわからないのがストレスになるので、裏表気にせず挿せるのは良いですね。

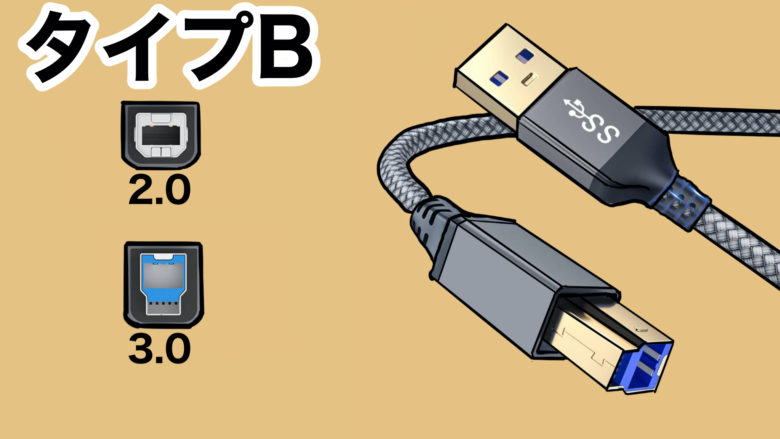

USBタイプB(2.0,3.0)

タイプBは3.0になり形が変わってしまいました。

絶縁体の中が白色は2.0、水色は3.0になります。

用途はプリンターなどの比較的大きめのもので使用されます。

USBタイプC

2013年に策定され、USBタイプCはUSB3.1以降から使われる最新のUSBコネクタとなっています。

裏表どちらに挿しても使える仕様になっています。

ただ、Thunderboltケーブルと同じ形状のため間違わないように注意するようにしましょう。

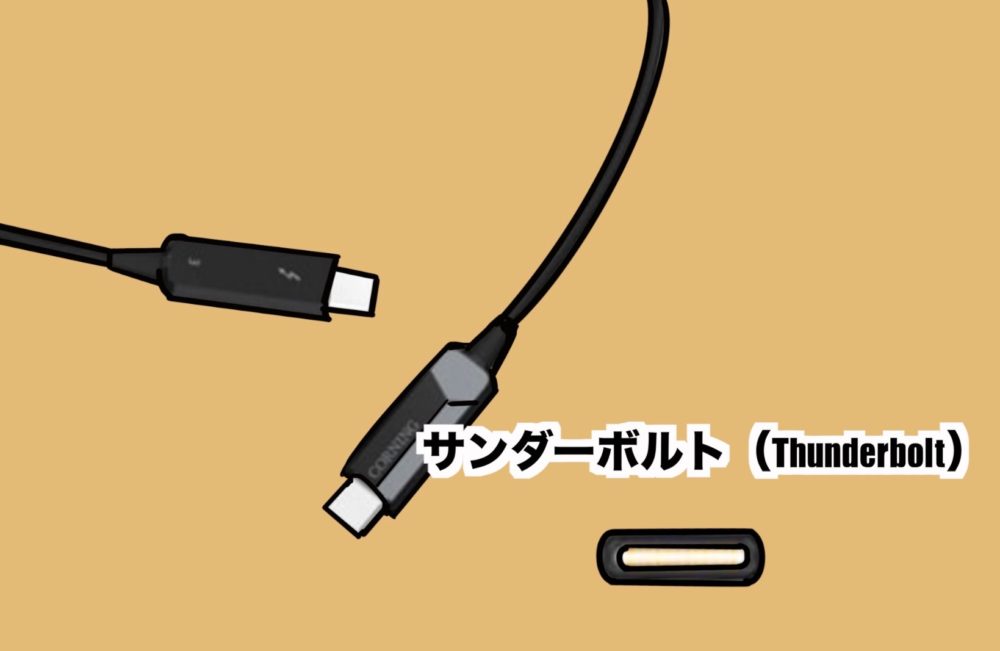

Thunderbolt(サンダーボルト)

Thunderboltは、2011年に登場し、外付けドライブやディスプレイとの接続に用いる規格になります。USBよりは性能が良く、転送速度も早いという特徴があります。

まだまだ使える製品が少ないのが現状ですが、最新のThunderboltが発売されたことから、これから普及してくることでしょう。

USBタイプCと見た目が同じなため、間違って購入する人も多いのではないでしょうか。USBタイプCと互換性は無いので、十分注意して購入しましょう。

Thunderboltはコストが高いため、自分の財布と相談する必要も出てきますが。

Bit数

②のBit数は24bitあればレコーディングの時は十分だと思います。

ただ、現在は32bitなどの製品も出てきているため、近い将来はもう少し高bitになるかもしれませんが。

このbit数も高ければいいってものでは無く、自分にあった環境で録音するようにしましょう。

なぜかというと、高価な機材ほど精密に音が録音できるので、ちょっとしたノイズも録音されます。そうなると、どんなに編集に自信があっても、いい音楽は作れないでしょう。

詳しくは『ビットレートとは何?』や『32bit-floatって何?』を確認して下さい。

Hz数

③のHz数は192kHzある製品が結構出ています。

なので、192kHzある製品を購入すれば良いのですが、正直ハイレゾな感じで48kHzほどあれば十分だと個人的には思っています。

なぜかと言うと、人間の耳には192kHzまで区別ができないからです。この192kHzって意味があるのか無いのか・・・。

分かりませんが、詳しく書いた記事が『サンプルレートって必要なのか?』を参照して下さい。

チャンネル数

④のチャンネル数ですが、これはどれだけ入力するところが必要で、どれだけ出力するところが必要か。と言う話になってきます。

『自分はギターしか録音しない』と言う方であれば、チャンネルが一つで十分ですし、『俺はドラムを録音したいんや』と言う方であれば、最低8チャンネルあれば、各楽器ごとに録音することも可能です。

自分が録音したいものはなんなのかを考える必要があります。

ダイレクトモニタリング

⑤のダイレクトモニター機能は、オーディオインターフェイスの中で搭載している機能になります。

この機能を搭載している機種であれば、ダイレクトモニタリングによって『アナログ→デジタル/デジタル→アナログ』と言うA/D、D/Aで生じるレイテンシ(遅れ)を少なくしてくれます。

このレイテンシは厄介で、遅延の原因になり、ギターを弾いたタイミングと録音されたタイミングがズレるため、無茶苦茶弾きにくくなります。

おすすめオーディオインターフェイス

( アンテロープオーディオ ) / Zen Go Synergy Core オーディオインターフェイス

プロ向けハイエンド機のスペックを備えたポータブルなUSBバスパワー・オーディオインターフェイス。

最大127dBのダイナミックレンジを持つAD/DAコンバーター、コンソールグレードのディスクリート・マイクプリアンプ、64-bit AFCクロックなどが、コンパクトな筐体に凝縮されています。

STEINBERG(スタインバーグ)

UR22C

圧倒的な人気を誇る定番モデルになっています。

ビット深度は32bit整数にまで対応していて、ループバック機能やDSP機能も備えています。WindowsやMacはもちろん、iOSにも対応している製品になります。

Universal Audio Apollo Twin X / Duo

「Apollo Twin MK2 / DUO」の後継でさらに音質の向上されたモデルです。Thunderbolt3に対応しているため最新のiMacなどでの動作がピカイチ!安定の商品になりますね。

IK Multimedia iRig2

iPhone、iPad、iPod touchの他、CTIA/AHJ規格準拠の4極ミニ端子を備えたAndroid機器など多くのデバイスやアプリに対応しています。

自宅ですぐに練習でき、エフェクトもしっかりかけれますので、おすすめです。

サウンドクラフト Ui24R

入出力が多く、INが20本も取れる優れもの。

音質もダイナミックレンジが広く感じれ、録音の音の芯がしっかりしているイメージです。

また、アウトの数も多いため、現場での

ミキサー作業としての実力も発揮します。

PCとの遠隔操作もでき、iPhoneやiPadなどでも操作できるので、遠くで音量調節が可能になります。

注意点としては、IN1に入力した信号は、GarageBandでは入力11になり、10番くりあがります。IN2はGarageBandではIN12と言うふうに変わります。

日本語のマニュアルが少ないのも難点ですね。

GarageBand オーディオインターフェイス選び方5つのポイントまとめ

Apogeeのオーディオインターフェイスですが、自分も使用していますが、とても音が良いものです。

値段はそこそこしますが、録音の音も申し分ない音で収録できます。チャンネルももう一台追加することで増設できます。

ヘッドホンからのモニタリング、スピーカーからのモニタリング、両方からのモニタリングが可能ですので、環境に合わせて設定するのが良いと思います。

また、今回紹介した中でもサウンドクラフトのデジタルミキサーとオーディオインターフェイスが使えるui24rも音が太くて録音の音が締まって聞こえます。

日本語のマニュアルが少なく、情報が少ないのが難点ですがおすすめの機材になりますね。

私だけのバグかもしれませんが、チャンネル1に入力した場合には、GarageBand側のチャンネルを11に設定しないといけないのですがね。

ぜひ使ってみて下さい。

Yamaha AG03

人気の機種になりますね。最後にこそっと紹介します。

それではまた。

Recent Posts