ゴリラスタジオ監修のGarageBandの本、Kindleで大好評発売中!音楽制作の未知なる領域を探求したい方必見です!

GarageBandの使い方からスコアの作成、MIDIの操作まで、わかりやすく解説しています。

ミックスのテクニックや音源のデータ共有についても詳しく解説しており、目次を使って簡単に目的の情報にアクセスできます。

さらに、新しい情報も随時公開されるので常に最新のトピックが手に入ります。

ゴリラシリーズの一冊にして、音楽制作のスキルを飛躍的に向上させましょう!

スマートコントロールを使う前に

スマートコントロールという便利な機能。

皆さんは使っていますか?

使って無いと言う方は、作業時間の短縮ができるスマートコントロールを使ってみてください。

GarageBandのスマートコントロールは、GarageBandの主要な機能に直感的にアクセスするために使用される、カスタマイズ可能なユーザーインターフェイスです。

スマートコントロールには、音楽プロジェクトに対して自動的に割り当てられたエフェクト、プラグイン、および設定にアクセスするためのコントロールが含まれます。

スマートコントロールは、種類が豊富で、今よりも早く、作業をする事ができますよ!

ここでは、GarageBandのスマートコントロールに関する詳細を説明します。

それでは、みて行きましょう!

スマートコントロールを使うメリット

GarageBandのスマートコントロールを使用することには、以下のような多くのメリットがあります。

直感的な操作

スマートコントロールは、直感的な操作を提供し、ユーザーが音楽トラックをカスタマイズすることが容易になります。

効率的な作業

スマートコントロールにより、ユーザーは高速に作業を行い、より多くの時間を音楽の制作に集中させることができます。

プラグインやエフェクトに簡単にアクセス

スマートコントロールは、GarageBandのプラグインやエフェクトに簡単にアクセスできるため、ユーザーは簡単に音楽トラックに効果を追加できます。

ミキシングコントロール

スマートコントロールは、ミキシングコントロールを提供し、ユーザーはミキシングの調整を行うことができます。

多彩な音楽制作

スマートコントロールを使用することにより、多彩な音楽制作が可能になります。例えば、スマートコントロールを使用して、ドラムの音量やパン、EQ(イコライザー)を調整することができます。

これらのメリットにより、スマートコントロールは、GarageBandの音楽制作プロセスを迅速かつ簡単にするために不可欠なツールとなっています。

スマートコントロールとは

スマートコントロールは、プラグイン、エフェクト、ミキシングコントロールなど、GarageBandの機能にアクセスするためのコントロールを提供します。

選択したトラックのサウンドを簡単なツマミで、視覚的に操作ができる機能になります。

サウンドを操作できるのは、以下の三つになります。

①ソフトウェア音源トラックのソフトウェア音源

②オーディオトラック

③ソフトウェア音源トラック、またはDrummerトラックのエフェクトの両方

スマートコントロールには、何を操作するためのコントロールかわかるように、名前がついています。

スマートコントロールの開け方

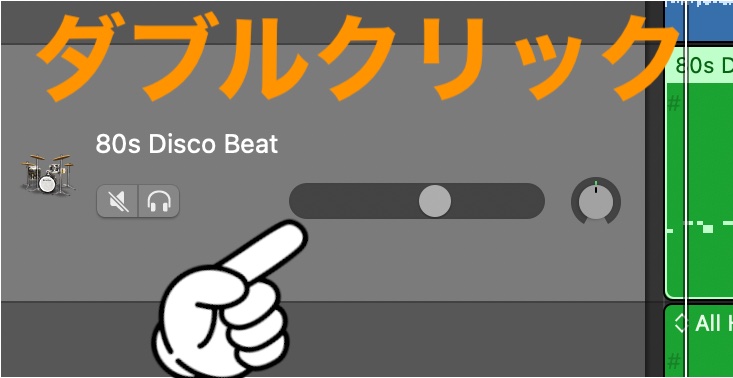

スマートコントロールを開けるには、画面左上の![]() ボタンを押すか、トラックの上でダブルクリックすることで開けることができます。

ボタンを押すか、トラックの上でダブルクリックすることで開けることができます。

もう一つの方法は、ショートカットキーを使うやり方です。

キーボードの『B』キーを押すと、「Smart Control」ウインドウを表示・非表示することができます。

スマートコントロールの種類

スマートコントロールには、たくさんの種類が用意されています。

また、スマートコントロールは音源のすべてのサウンドコントロールで、同じようなレイアウトになっているため、混乱することなく使用できるのも特徴の一つです。

トーンコントロールや、音源コントロールは左側に、エフェクトコントロールが右側に配置されるレイアウト構造になっています。

ここからは、スマートコントロールの種類を見ていきましょう。

Guitar・Bass

ギターとベースのパッチ(選択できる楽器の種類)には「Gain(ゲイン)」コントロールと「Tone」コントロールが必ずついています。

Gain(ゲイン)ではサウンドのレベル調整ができ、Tone(トーン)では、サウンドの音色を調整することができます。

Toneを変更することで、サウンドが明るくなったり、暗くなったり、激しくしたりと、いろいろ調整可能になります。

エフェクトコントロールは、ギターやベースの種類ごとに変わってきますが、「Drive(ドライブ)」「Flanger(フランジャー)」「Reverb(リバーブ)」などのエフェクトが含まれます。

アコースティックギターや、アコースティックベースのパッチには、サウンドの一番上と一番下の周波数帯域をブーストまたはカットすることができる「Low」コントロール「High」コントロールを調整することができます。

このツマミを設定することで、濃密にしたり温かみを加えることもできるでしょう。

「Ambience(アンビエンス)」ツマミがある場合は、音響空間のサイズを変更することができ、「Reverb(リバーブ)」ではリバーブの量を変更することができます。

ドラム

Drummerトラックでは、個々の楽器の調整とエフェクトなどの調整が同じスマートコントロール内で操作することができます。

プラグインウインドウを開いて、個々のパラメータを調整するよりか、Smart Controlを使う方が早く作業することができます。

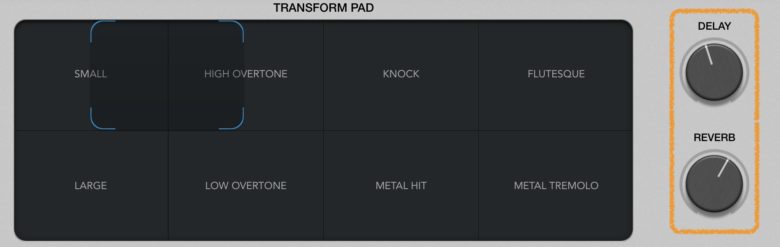

Transform Pad(トランスフォーム・パッド)

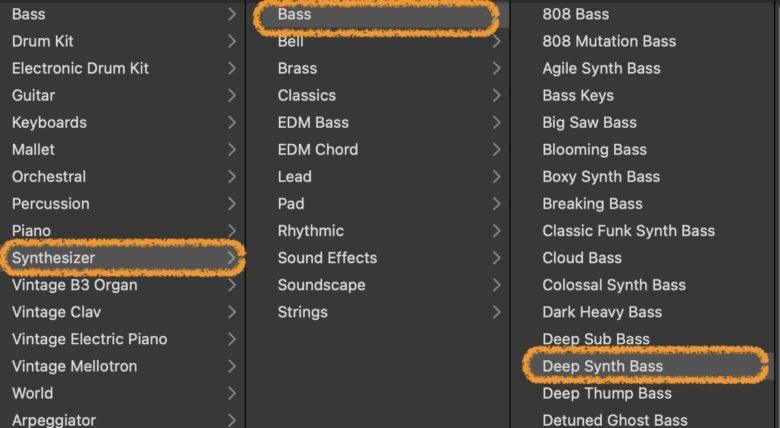

特定のパッチを使用することで、トランスフォーム・パッドを使えるようになります。

トランスフォーム・パッドが使用できるパッチはシンセサイザーなどに多く適用されています。

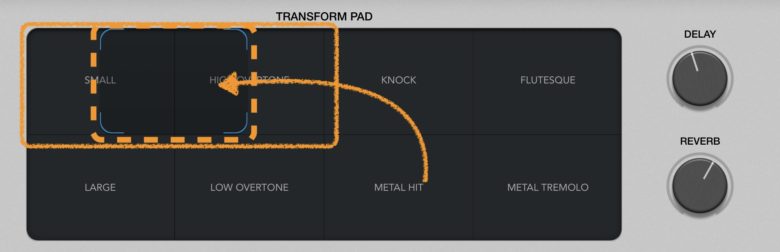

トランスフォーム・パッドでは、選んだ音を混ぜることもできます。

点線で囲んであるカーソルを動かすことで音を混ぜることができます。カーソルを動かしながらRECを押して録音すれば、MIXした音をリアルタイムに録音することができます。

思うがままに動かして、録音してみましょう。再生すると、録音中に動かした通りにカーソルが動き、変化を楽しむことができます。

DelayツマミやReverbツマミをいじることで、エフェクトの効果を簡単につけることができます。

オートメーション機能を併用することで、さまざまな効果をつけることができるので、無限に音色を作ることが可能となっています。

オートメーションを使うには、トラック上の![]() ボタンを押すか、ショートカットキーのキーボードで『A』を押すかすると、オートメーション機能を使えるようになります。

ボタンを押すか、ショートカットキーのキーボードで『A』を押すかすると、オートメーション機能を使えるようになります。

スマートコントローラのパラメータ

ここからは、普段あまり聞きなれないパラメータを解説していきます。

リバーブやEQ(イコライザー)などは、結構使っている方も多いと思いますが、AMOUNT(アマウント)などのパラメータは使い方がわからない方が多いのではないでしょうか?

スマートコントロールでは、このように聞きなれないパラメータも出てきます。

自分でつまみを触ってみて音を確かめてみてください。

AMOUNT(アマウント)

スマートコントロールのAMOUNT(アマウント)は、エフェクトやプラグインの効果の強さを調整するためのコントロールです。

AMOUNTは、エフェクトやプラグインの適用範囲を調整することで、サウンドや音楽の質感を変えることができます。

例えば、AMOUNTを使用して、コーラスの強さを調整することができます。

AMOUNTを上げることで、コーラスの効果が強くなり、音楽に立体感や幅が生まれます。

一方、AMOUNTを下げることで、コーラスの効果を抑え、より自然な音楽にすることができます。

また、AMOUNTを使用して、音楽トラックの音量バランスを調整することもできます。

AMOUNTを上げることで、音楽トラックの音量を増やすことができます。一方、AMOUNTを下げることで、音楽トラックの音量を下げることができます。

スマートコントロールのAMOUNTは、音楽制作において非常に重要な要素の1つであり、エフェクトやサウンドの質感や表現力に大きく影響を与えます。

AMOUNTを適切に調整することで、より鮮明で自然なサウンドや音楽を作り出すことができます。

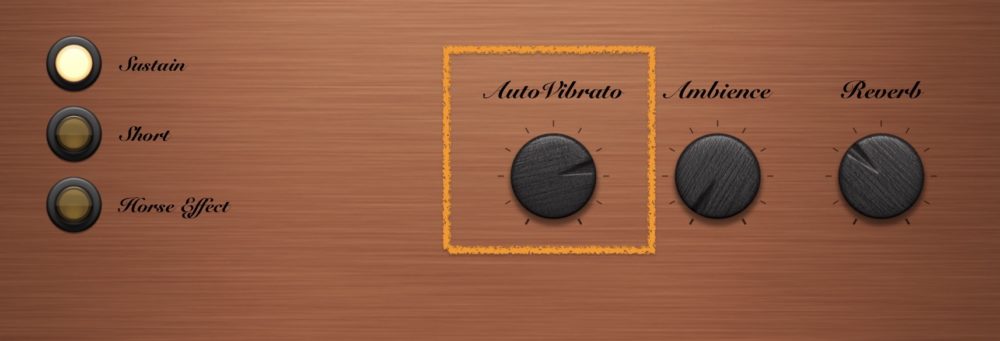

AMBIENCE(アンビエンス)

スマートコントロールのAMBIENCE(アンビエンス)は、リバーブやエコーなどの空間効果を調整するためのコントロールです。

AMBIENCEを調整することで、音楽に立体感や深みを与えることができます。

AMBIENCEは、主にリバーブとエコーに使用されます。

リバーブは、音が発生した場所の反響や残響を再現するエフェクトであり、AMBIENCEを上げることで、より広がりや深みのあるリバーブ効果を作り出すことができます。

一方、エコーは、音が反射して返ってくる音の重なりを表現するエフェクトであり、AMBIENCEを上げることで、エコー効果の強さを調整することができます。

また、AMBIENCEは、音楽トラックの質感を変えることもできます。

例えば、AMBIENCEを下げることで、音楽トラックに近接感を与えることができます。

一方、AMBIENCEを上げることで、音楽トラックを遠くに配置させることもできます。

スマートコントロールのAMBIENCEを活用することで、音楽制作において空間感や深みを表現することができますが、AMBIENCEを過剰に使いすぎると、音楽に不自然な効果が生じることがあります。

適度な使い方を心がけ、自然でバランスの良い音楽制作を行うことが大切です。

TREMOLO(トレモロ)

スマートコントロールのTREMOLO(トレモロ)は、音の振動を調整するためのコントロールです。

TREMOLOは、音の明滅感や揺れ動きを表現するエフェクトであり、ギターやキーボードなどの楽器で使用されることが多いです。

スマートコントロールのTREMOLOを使用することで、音楽にリズミカルな要素を加えることができます。

例えば、TREMOLOをギターに使用することで、リズムギターとしての役割を果たすことができます。

また、TREMOLOをキーボードやシンセサイザーに使用することで、空間的な表現力を持った音楽を作り出すことができます。

CHORUS(コーラス)

スマートコントロールのCHORUS(コーラス)は、音色に広がりや厚みを加えるためのエフェクトです。

CHORUSは、楽器の音色に複数の音が加わっているような響きを作り出すことができます。

この効果は、歌声や楽器の音色に立体感を加えるために広く使用されています。

スマートコントロールのCHORUSを使用することで、楽器の音色に広がりや厚みを加えることができます。

例えば、ギターにCHORUSを使用することで、アルペジオやリフの音色に広がりを加え、より大きな音像を作り出すことができます。

また、キーボードやシンセサイザーにCHORUSを使用することで、響きの広がりを加え、より立体的な音楽を作り出すことができます。

DRIVE(ドライブ)

スマートコントロールのDRIVE(ドライブ)は、音源に歪みを加えるエフェクトです。

これにより、ギターなどの楽器による演奏のように、より力強い音を作り出すことができます。

DRIVEは、ギターアンプのように、音源に対して適度な歪みを加えることで、音を太く、渋く、力強くすることができます。

スマートコントロールのDRIVEを使用することで、音源に歪みを加えることができ、よりパワフルでヘヴィーな音を作り出すことができます。

特に、ロックやヘヴィメタルのようなジャンルにおいて、ギターやベースの音色にDRIVEを加えることが一般的です。

FLANGER(フランジャー)

スマートコントロールのFLANGER(フランジャー)は、音源に対して短い遅延をかけ、その遅延した音と元の音を混ぜ合わせることで、変化する位相差によって、ワウワウとした特殊な音響効果を作り出すエフェクトです。

FLANGERは、主にギターやキーボード、ボーカルなどの音源に使用され、クールで空間的な音を作り出すことができます。

特に、1970年代のロックやポップミュージックでよく使用されていたエフェクトの1つであり、多くの曲で聴くことができます。

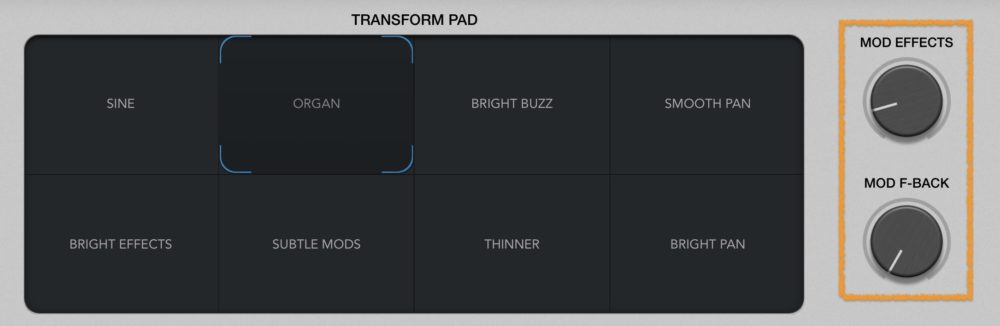

MOD EFFECTS

スマートコントロールのMOD EFFECTSは、主にモジュレーション効果を追加するためのエフェクト群です。モジュレーション効果は、音を変調させる効果で、より広がりのあるサウンドを作り出すことができます。

MOD F-BACK

MOD F-BACKは、スマートコントロールのMOD EFFECTS(モジュレーション効果)の1つで、主にフィードバック効果を加えることができます。

フィードバック効果とは、エフェクトが生成した音を再度入力することで、それまでのエフェクトによる変化を重ね合わせることができる効果です。

MOD F-BACKを使用すると、音の倍音や周波数成分が加えられ、より複雑で豊かなサウンドを作り出すことができます。

DISTORTION

スマートコントロールのDISTORTIONは、ギターやベースなどの音に歪みを加えるエフェクトです。

通常、ギターアンプやエフェクターペダルで使用されることが多いエフェクトの一つです。

DISTORTIONは、音の波形を歪ませることで、元の音に比べて強烈な歪みを加えます。

この歪みによって、音がよりパワフルでグリッティーになり、重厚感や存在感が増します。DISTORTIONは、ヘヴィメタルやロックなどのジャンルで多用されることがあります。

DECAY(ディケイ)

スマートコントロールのDECAY(ディケイ)は、エフェクトやサウンドの鳴り止まりの速さを調整するためのコントロールです。

ディケイとは、音の減衰や減衰速度を指す音響用語であり、音が鳴り止まるまでの時間を調整することができます。

スマートコントロールのDECAYは、リバーブやディレイなどのエフェクトに使用されます。

たとえば、リバーブのDECAYを調整することで、リバーブの長さや空間感を調整することができます。

DECAYを短くすると、音の減衰が速くなり、音が鳴り止まるまでの時間が短くなります。一方、DECAYを長くすると、音の減衰が遅くなり、音が鳴り止まるまでの時間が長くなります。

DECAYは、音楽制作において重要な要素の1つであり、エフェクトやサウンドの質感や表現力に大きく影響を与えます。

スマートコントロールのDECAYを活用することで、より自然なエフェクトやサウンドを作り出すことができるでしょう。

CUTOFF(カットオフ)

スマートコントロールのCUTOFFは、フィルターのカットオフ周波数を調整するパラメータです。フィルターは、音の周波数成分を強調したり、減衰したりすることができます。CUTOFFは、フィルターに通す周波数帯域を制御するため、音の色やキャラクターを変えることができます。

CUTOFFを増やすと、フィルターが通す周波数帯域が上昇し、高い周波数の成分が強調されます。一方、CUTOFFを減らすと、フィルターが通す周波数帯域が低下し、低い周波数の成分が強調されます。

Auto Vibrato(オートビブラート)

Auto Vibratoは、ソフトウェアシンセサイザーの音色に自動的にビブラートを加える機能です。

これにより、演奏する音符に自然な揺れを与え、より表現力豊かな音楽を演奏できます。

ST Spread(ステレオスプレッド)

ST Spreadは、ステレオ感を調整するエフェクトの1つです。これを使うと、トラックの左右のチャンネルの音量バランスを調整し、より広い音場を作ることができます。

ST Spreadのスライダーを調整して、左右のチャンネルの音量バランスを調整します。

ツマミを左に移動すると、左チャンネルの音量が増え、右に移動すると、右チャンネルの音量が増えます。

ST Spreadは、音楽制作の中で、特にポップやエレクトロニックなジャンルで広く使用されるエフェクトの1つです。

音楽制作において、ステレオ感を強めることは、より広がりのあるサウンドを作り出し、聴衆により鮮明な音楽体験を提供することにつながります。

スマートコントロールをオートメーションする方法

スマートコントロールのツマミをオートメーション化させて、曲中に変化をつけたいと思ったことはありませんか?

スマートコントロールのツマミにオートメーションをつけることで、今までではできなかった表現が、簡単にできるようになります。

ここでは、オートメーションを設定するやり方を解説していきます。

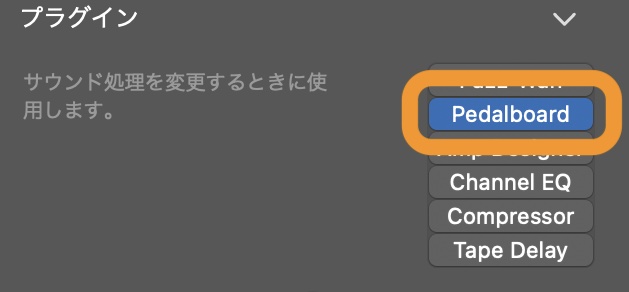

①プラグインからスマートコントロールを使いたいプラグインエフェクトを選びます。今回は『Pedalboard』を選びます。

②スマートコントロールを開き、設定できるツマミを確認します。(プラグインによって設定できるツマミは異なります)

グレーアウト(グレーに色が変わっているツマミ)しているツマミは、オートメーションが設定できないため注意してください。

この『Pedalboard』では、『DRIVE』『SQUEEZE』『AMOUNT』ツマミが使えるようになります。そのほかはグレーアウトしているので対象外です。

③トラックのオートメーションを、ツマミの『DRIVE』に合わせます。

これでスマートコントロールツマミと連動したオートメーションを作ることができました。

オートメーションの使い方は『GarageBand オートメーションの使い方』を参考にしてください。

スマートコントローラーでアルペジエータを使う

MIDI音源がいつもと同じ打ち込みになり、変化が欲しい時ってありませんか?

そういう時は、アルペジエータを使ってみましょう。

さまざまなアルペジオが表現できるため、ベタ打ちになってしまったMIDI音源や、いつもと同じMIDI音源のマンネリ化(行動パターンが同じになること)を防ぐことができます。

それでは、アルペジエータの使い方をみていきましょう。

スマートコントロール画面右上のアルペジエータマーク![]() を押します。

を押します。

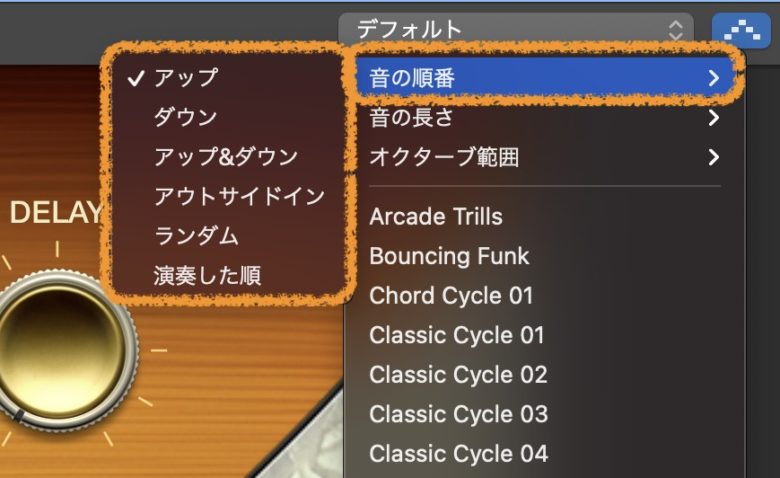

音の順番を決める

音の順番の中のアップはMIDI録音されたノートを下から上にノート演奏することを言います。ダウンはその逆で、上から下に向かってノートを演奏してくれます。

種類も豊富にそろっているので、楽曲に合うアルペジオを選択しましょう。

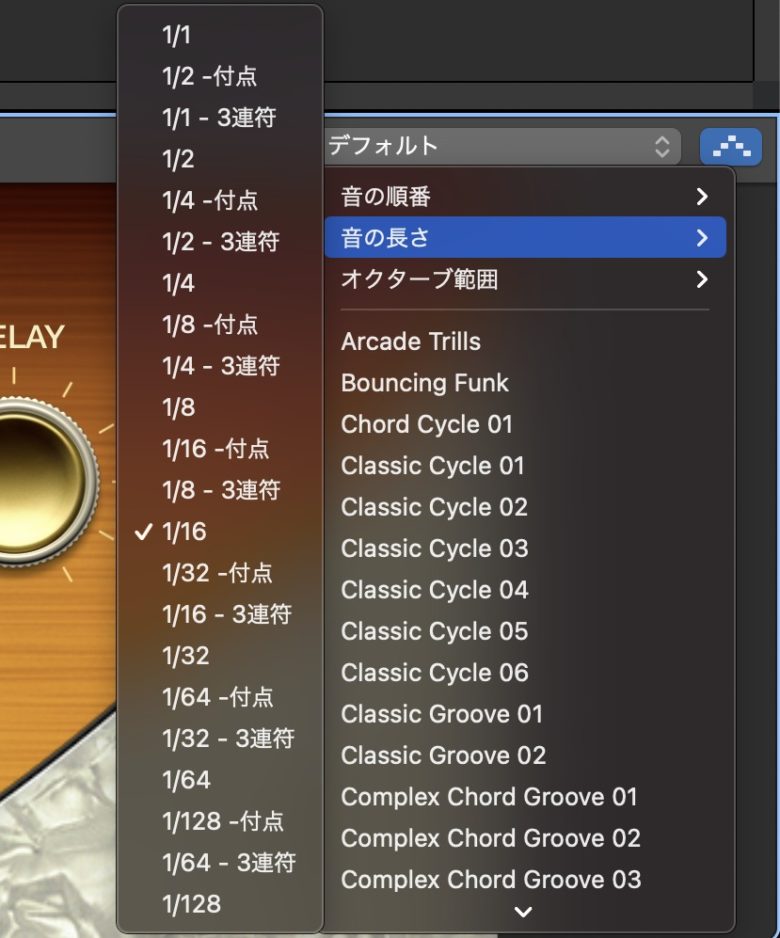

音の長さを決める

音の長さを選択すると、発音するノートの長さを決定することができます。

これにより、MIDIノートの発音長さが変化するため、特殊な演奏を実現することができるようになります。

オクターブ範囲

オクターブ範囲は、アルペジオに含めるオクターブの数を変更します。

プリセット

プリセットを使うことで、アルペジエータの設定があらかじめ登録してあるものを選ぶことができるので、イメージに合ったプリセットをすぐに呼び出すことができます。

スマートコントロールを使うときに気をつけること

スマートコントロールを使用するときに注意すべき点は以下の通りです。

オーバー処理に注意する

スマートコントロールを使いすぎると、音楽トラックに不自然な効果を与えることがあります。

適度な使い方を心がけ、音楽トラックに必要な最小限のエフェクトのみを使用するようにしてください。

トラックごとに適切なスマートコントロールを選択する

スマートコントロールは、トラックごとに異なる機能を持っています。

例えば、ドラムトラックにはEQコントロールがあり、ピアノトラックにはリバーブコントロールがあります。

適切なスマートコントロールを選択して、トラックに適したエフェクトを適用するようにしてください。

オリジナルのサウンドを保ちつつ調整する

スマートコントロールを使用してエフェクトを適用するときは、オリジナルのサウンドを維持するように注意してください。

音楽トラックに独自のサウンドがある場合は、そのサウンドを損なわずに、必要な調整を行うようにしてください。

スマートコントロールの使い方を理解する

スマートコントロールは、GarageBandで音楽制作をする上で非常に重要なツールです。

スマートコントロールの使い方を理解することで、音楽制作の効率を上げることができます。

使い方を覚えて、快適に使ってみてください。

これらの注意点に気をつけることで、スマートコントロールをより効果的に使用することができます。

スマートコントロールのまとめ

スマートコントロールを使うことで、作業の時間短縮ができるようになり、無駄な調整がなくなります。

また、ツマミの配列も分かりやすく直感的に使いやすくなっているので、どのツマミを回したかなどがすぐに分かり、調整のミスを減らすことができます。

トランスフォーム・パッドは、無限に音源を作れるため、オートメーションと併用して、さまざまな音を追求できます。

みなさんも、ぜひ活用して音楽ライフを楽しんでください。それではまた。

Recent Posts