EQとは何か?

EQを使用して各トラックをイコライジングすることは、曲をミキシングするための不可欠なスキルになります。

EQ(イコライザー)は、オーディオ信号の周波数スペクトルを調整するための装置や機能のことを言い、特定の周波数を上げたり下げたりすることで、音そのものを変化させることを言います。

主に音楽プレーヤーやオーディオミキサー、ホームステレオシステム、カーオーディオシステムなどで使用されます。

EQは、異なる周波数帯域の音量やトーンを調整することによって、音響的なバランスや好みの音響効果を得るために広く使われます。

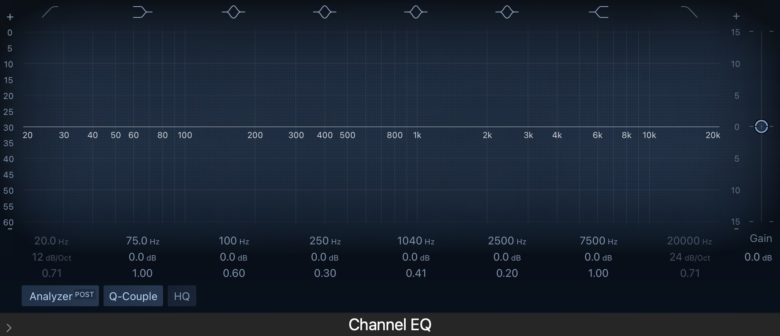

EQには通常、周波数帯域(バンド)ごとにスライダーまたはノブが備わっており、それぞれの周波数バンドのレベルを上げたり下げたりすることができます。

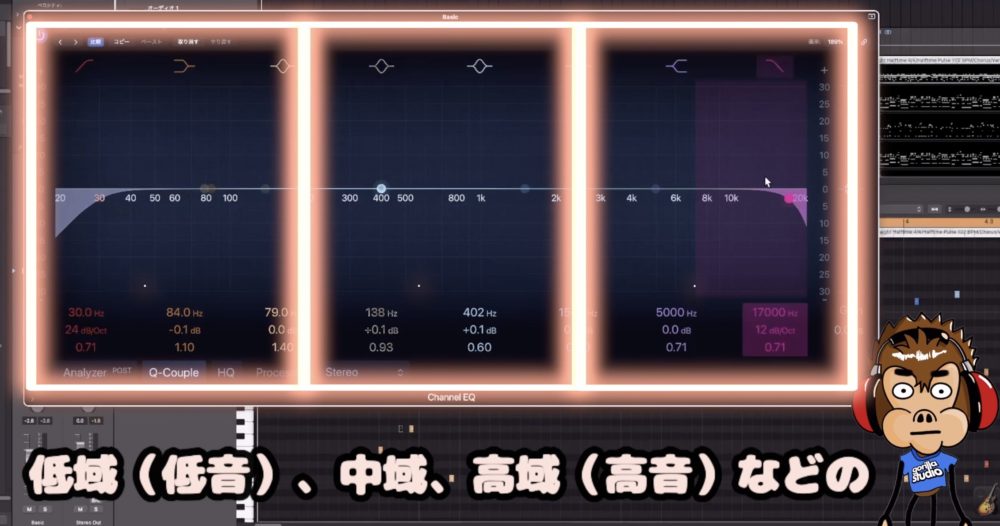

典型的なEQには、低域(低音)、中域、高域(高音)などのバンドが含まれていますが、プロフェッショナルなオーディオ設備ではさらに多くのバンドが提供されることもあります。

EQを使用することで、音楽や音声の周波数特性を調整することができます。

例えば、低音を強調したり抑えたりして、重低音を増強することができ、また、ボーカルや楽器の特定の周波数範囲を引き立てたり、不要なノイズや共鳴をカットしたりすることも可能です。

EQは、個々の音楽のジャンルや再生環境に応じて調整することが一般的です。

例えば、ロックやダンスミュージックでは低音を強調することが多く、クラシック音楽では自然な音響特性を再現するために中域や高域を微調整することがあります。

ただし、EQを過度に使用すると、音楽や音声のバランスが失われたり、歪みが生じたりする可能性があるので、耳を訓練し、慎重に調整する必要があるでしょう。

EQを正しく設定するには、周波数とその周波数がトラックでどのように関係し合うかを知ることが大変重要になります。

イコライザーの使い方を知ってしまえば、各トラックの周波数をイコライジングすることはそれほど難しくはありません。

まず第一に、どの楽器がどこの周波数を占めているのかを確認することが必要です。

各楽器がどの帯域に周波数を占めているかを確認して、楽器同士の周波数が競合している箇所を見つけて、調整していきます。

各楽器の周波数範囲

各楽器の周波数範囲は、個々の楽器の特性や演奏スタイルによって異なりますが、一般的な目安として以下のような範囲があります。

ベース(エレクトリックベース、アコースティックベース)

低域: 約40 Hzから400 Hzまで

中域: 約200 Hzから2 kHzまで

高域: 約1 kHzから8 kHzまで

ギター(エレキギター、アコースティックギター)

低域: 約80 Hzから400 Hzまで

中域: 約200 Hzから2 kHzまで

高域: 約2 kHzから8 kHzまで

ピアノ

低域: 約27 Hzから100 Hzまで

中域: 約100 Hzから1 kHzまで

高域: 約1 kHzから4 kHzまで

ドラムセット(キック、スネア、タム、シンバル)

キックドラム

低域重視、約40 Hzから500 Hzまで

スネアドラム

中域重視、約200 Hzから2 kHzまで

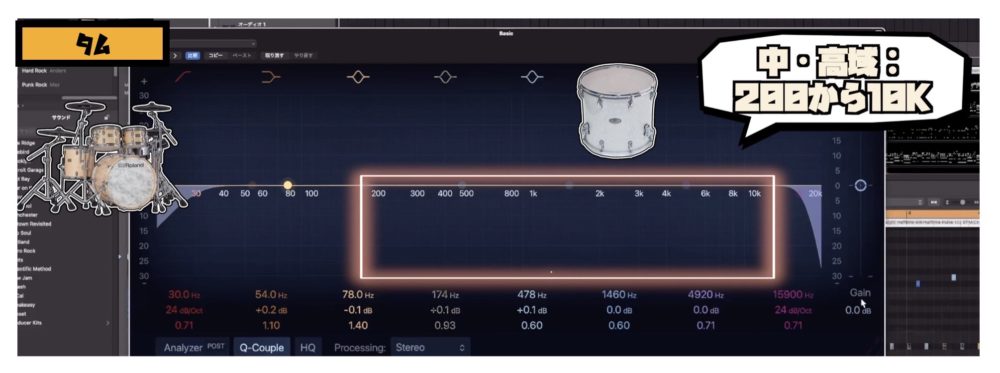

タムドラム

中域から高域、約200 Hzから10 kHzまで

シンバル

高域、約1 kHzから20 kHzまで

ボーカル

男性ボーカル

低域から中域、約80 Hzから1 kHzまで

女性ボーカル

中域から高域、約200 Hzから8 kHzまで

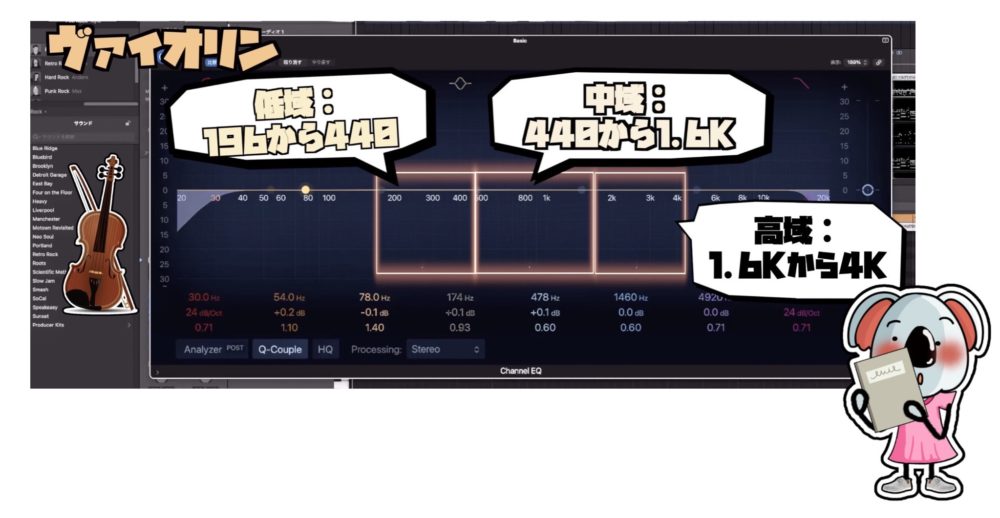

ヴァイオリン

低域: 約196 Hzから440 Hzまで

中域: 約440 Hzから1.6 kHzまで

高域: 約1.6 kHzから4 kHzまで

トランペット

低域: 約130 Hzから440 Hzまで

中域: 約440 Hzから2 kHzまで

高域: 約2 kHzから8 kHzまで

これらは、一般的な周波数範囲になるため、同じ楽器でも奏法や音色が違う場合には、周波数特性も変わってくることに注意しましょう。

イコライザーの起源

EQという用語は、Equalization(イコライゼーション)の略称として一般的に使用されるようになりました。

音響信号の周波数特性を均等化(等しくする)するための処理を指す言葉として、EQという略称が一般化しました。

イコライザーという用語自体は、もともとは電気信号や音響信号の周波数特性を調整する装置を指す言葉でした。

音楽や放送の分野では、初期の時代から周波数特性の調整が行われていましたが、そのような装置を指す名称としてイコライザーが使われるようになりました。

EQという用語が一般的になった背景には、音楽制作やオーディオエンジニアリングの分野での技術の進歩があります。

特に、1960年代から1970年代にかけて、パラメトリックEQやグラフィックEQといった多機能なイコライザーが開発され、広く使用されるようになりました。

これらの新しいEQ装置は、周波数特性の調整を直感的かつ正確に行えるようになり、音楽制作やオーディオ再生の分野で大きな役割を果たすことになります。

その結果、EQという用語は、音響信号の周波数特性の調整を指す一般的な呼び名として広く認知されるようになり、現在では、EQは音楽プロダクション、ライブサウンド、放送、ホームオーディオなどの領域で不可欠なツールとして広く使われています。

イコライザーの種類

EQ(イコライザー)は、音響信号の周波数特性を調整するための装置として、音響技術の発展とともに進化してきました。

以下にEQの歴史の主な節目を示します。

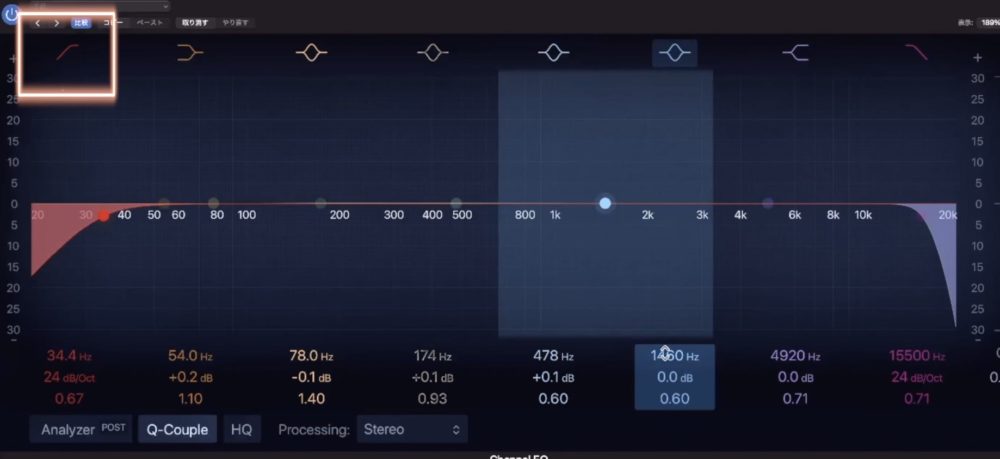

パラメトリックEQ(Parametric EQ)

1960年代から1970年代にかけて、パラメトリックEQが登場しました。これは、特定の周波数帯域の中心周波数、帯域幅(Q値)、および増幅または減衰量を個別に調整できるEQです。

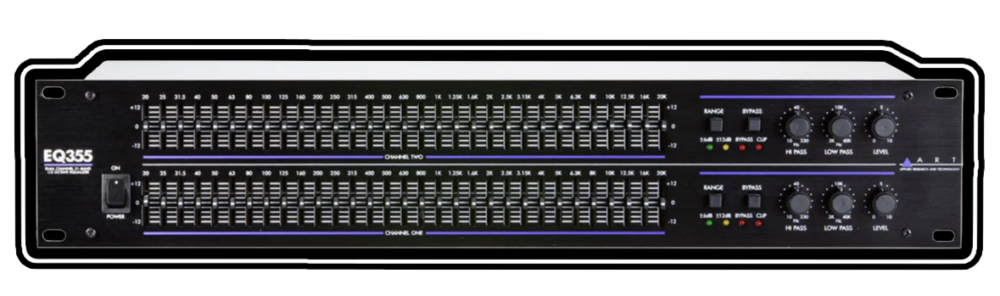

グラフィックEQ(Graphic EQ)

1970年代には、グラフィックEQが一般的に使用されるようになりました。

グラフィックEQは、複数の周波数バンドを備えたスライダー(またはノブ)を使用して、各バンドの増幅または減衰を直感的に調整できるEQです。

これにより、ユーザーは音響信号の特定の周波数範囲を目視で調整できます。グラフィックEQは、スタジオ録音やライブサウンドなど、広範なオーディオ応用において人気を博しました。

デジタルEQ(Digital EQ)

1980年代以降、デジタル信号処理の技術の進歩により、デジタルEQが登場しました。

デジタルEQは、アナログ信号をデジタル信号に変換し、数値処理を行ってから再びアナログ信号に戻すことで、高度な周波数制御が可能となりました。

デジタルEQは、プリセットの保存や再現性、高い精度、フィルター特性の柔軟性などの利点を持っています。

さらに、デジタルEQは、リアルタイムで周波数特性を調整できるため、ライブサウンドミキシングやスタジオ作業などで重要な役割を果たしています。

EQフィルターの種類

EQ(イコライザー)には、さまざまなフィルターの種類があります。以下に一般的なEQフィルターのいくつかを説明します。

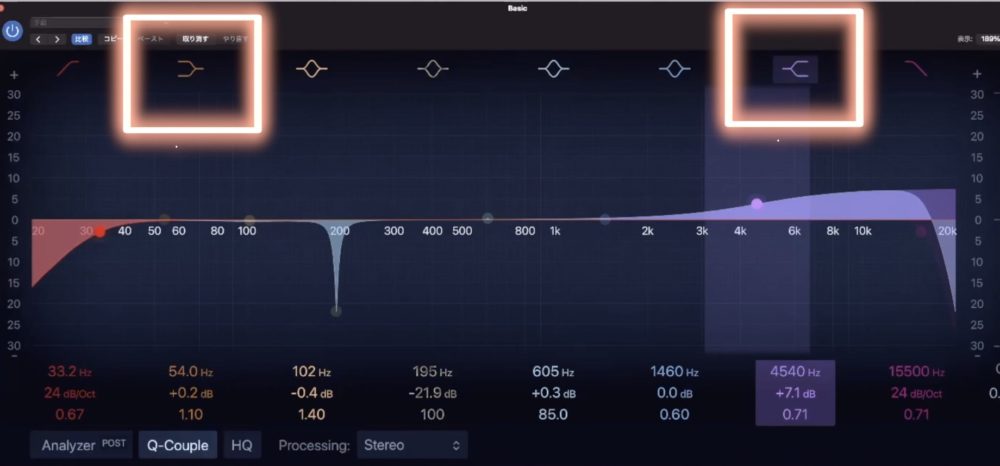

ローパスフィルター(Low-Pass Filter)

ローパスフィルターは、指定した周波数以上の信号を減衰させるフィルターです。低い周波数成分のみを通過させ、高い周波数成分をカットすることができます。

ハイパスフィルター(High-Pass Filter)

ハイパスフィルターは、指定した周波数以下の信号を減衰させるフィルターです。高い周波数成分のみを通過させ、低い周波数成分をカットすることができます。

バンドパスフィルター(Band-Pass Filter)

バンドパスフィルターは、指定した周波数範囲の信号を強調するフィルターです。中心周波数周辺の信号を通過させ、それ以外の周波数成分をカットします。

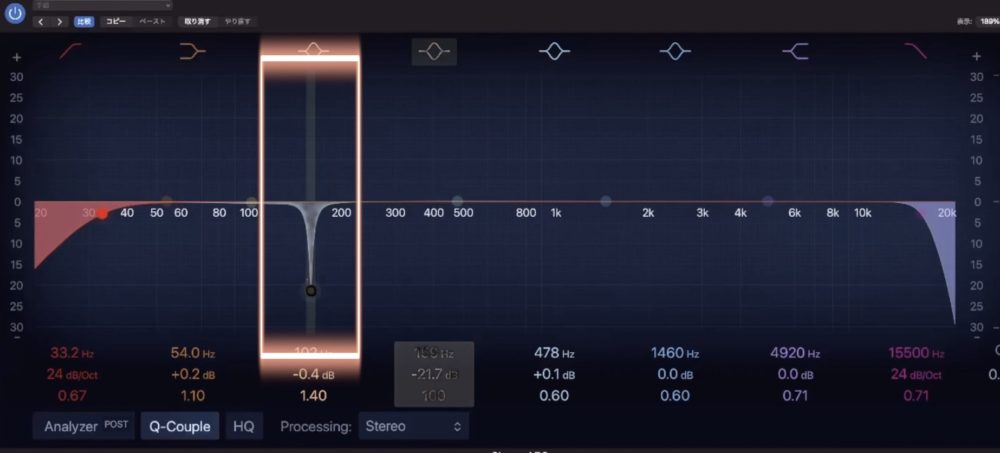

ノッチフィルター(Notch Filter)

ノッチフィルターは、指定した周波数の信号を減衰させるフィルターです。特定の周波数帯域を除去することにより、ノイズやハムなどの特定の周波数成分を取り除くことができます。

シェルビングフィルター(Shelving Filter)

シェルビングフィルターは、指定した周波数以上または以下の信号を増幅または減衰させるフィルターです。低域シェルビングフィルターは低音成分を強調または減衰させるのに使用され、高域シェルビングフィルターは高音成分を強調または減衰させるのに使用されます。

このように、EQで音源を調整する場合には、さまざまなフィルターを使って、自分の思い描く音に作り変えていくのです。

EQをつかう際の注意点

EQを使う際には、以下の注意点に留意することが重要です。

素材の把握

EQを適用する前に、処理する音源の特性や問題点を把握することが重要です。

音源の周波数スペクトルや帯域ごとのバランス、不要な周波数成分などを注意深く観察しましょう。

その際には、ミキシングとスピーカー、ヘッドホンが必要になるでしょう。

素材を確認するには、好みもありますが、スピーカーで行うものがいいかもしれません。

ヘッドホンだけでミキシングをしてしまうと、偏ったミックスになる恐れがあります。

ただ、マンション住まいの方など、生活環境が原因でスピーカーが鳴らせない時もあります。

そんな時にヘッドホンはとても役に立ちますが、モニター用ヘッドホンとミキシング用ヘッドホンでは大きく違ってきます。

モニターヘッドホンで有名なのはSONYのMDR900STがあります。

どこのスタジオにも置いているヘッドホンになりますが、少しローが弱いため、今の時代のミックスには向いていない可能性があります。

私も愛用していますが、おすすめするかと言われれば、おすすめはいたしません。

音の解像度が一番高い超ロングセラー商品になりますが、低音がものすごく弱からです。

今の時代にはあまりマッチしていないのかもしれません。

特にダンスミュージックやEDMなどの楽曲を編集するときには、低音のバランスがわからなくなります。

それでもスタジオには必ず置いている定番のヘッドホンになるので、音のチェック用に使うのであれば、不便は感じません。

先ほども少し述べましたが、低音が出ないので、900STで低音のバランスをとるのは不可能に近く、このヘッドホンで低音を調整したら、低音を強調する音楽、例えばダンスミュージックやハウス、EDMなどで低音がかなり膨れた楽曲になってしまいますので、そこを注意して使いましょう。

ミキシングで使う際のヘッドホンは開放型がよく、密閉型はよくありません。

密閉型はレコーディング時にヘッドホンの音がマイクに入らないようにできる特徴があります。

用途に合わせて使っていけば良いでしょう。

まぁ、ミックスは最終的にモニタースピーカーという専用のスピーカーでモニターして仕上げるのが基本です。

どうしても、耳で判断つかない場合には、ピンクノイズを使ってEQを調整してみて下さい。

サブトラクティブなアプローチ

EQの基本的な使い方の一つは、不要な周波数をカットすることです。

ミキシングの過程で特定の周波数帯域が問題を引き起こしている場合、それを減衰させることで音源を改善することができます。

ブーストの適度な使用

EQでは、特定の周波数帯域を増幅することもできますが、ブーストの使用には慎重さが必要です。

適度なブーストは音源に存在する魅力的な要素を引き出すことができますが、過度なブーストは音質の歪みやフィードバックのリスクを高める可能性があります。

広範な周波数帯域の考慮

EQの操作を行う際には、音源の広範な周波数帯域を考慮することが重要です。

特定の周波数帯域に焦点を当てすぎると、他の周波数帯域が影響を受けてバランスが崩れる可能性があります。

全体の周波数スペクトルのバランスを保つように心掛けましょう。

ここで使用すると良いフィルターは、シェルビングになります。

周波数特性を崩さずに調整することができるので、まずはシェルビングをつかうようにしましょう。

使う楽器を賢く選択する

EQは万能なエフェクトに見えますが、EQにもできる範囲はかぎられてきます。

同じ周波数帯域を含む楽器をたくさん選択している場合、周波数が混在して、マスキング現象が起こります。

このマスキング現象は、本来鳴るべきはずの音同士がぶつかって、聴こえなくなる現象です。

楽器を楽曲に詰めていくのは良いのですが、周波数がぶつかって聴こえなくなってしまうと、本来の楽器の良さが無くなります。

ミックスするときに、楽器を見直し、周波数が偏っていないか?同じ周波数を持つ楽器を、たくさん使っていないか?をチェックする様にしましょう。

録音段階で良い音を録音する

録音した素材が悪い場合には、EQで処理をしたとしても、絶対に良い音にはなりません。

初心者の方で良くあるのが、EQで調整しようと考えて、録音段階の音をこだわらずに録音してしまうことです。

EQにも限界があり、悪い録音素材を良くすることはできません。

EQは、魔法のエフェクトではありませんので、録音素材は最高の音で録音する様に心がけて下さい。

モノとステレオの適切な扱い

EQはモノラル音源だけでなく、ステレオ音源にも適用することがあります。

ステレオ音源にEQを適用する場合、左右のチャンネルのバランスを保ちつつ、ステレオイメージや位相の問題を注意深く調整しましょう。

適用の適度な使用

EQは強力なツールですが、必ずしもすべての音源に対して適用する必要はありません。

EQの使用は音源やミキシングの目的によって異なります。

必要な場所でのみEQを適用し、サウンドを改善するために適度な手段を選ぶことが重要です。

ブーストよりもカットで使う

ブーストするよりもカットで使うほうが良い理由としては、ヘッドルームに余裕が出る。という理由があります。

ヘッドルームというのは、ミックスした最終トラックの最大音量と、0dBの間の隙間のことをいいます。

ヘッドルームに余裕があるほうが、マスタリング をする時にも、クリップ(音割れ)するリスクが少なく、また、微調整するときにも有利になります。

ブーストするよりもカットの方が良い理由の例えとしては、高域と低域をブーストする代わりに中域をカットした方が音量的には有利になります。

どちらも結果は同じですが、後者のほうがヘッドルームを残せます。

リニアフェーズEQ

リニアフェーズのEQ(Linear Phase EQ)は、音響信号の周波数特性を調整するためのEQの一種です。

その特徴は、フェーズ応答が線形(linear)であることです。

通常、アナログEQや一部のデジタルEQは、周波数帯域の調整によってフェーズ応答が変化します。

これは、周波数帯域の信号に対して遅延を引き起こし、位相のずれを生じさせることがあります。

この位相のずれは、音響信号の位相整合やフェーズ特性を損なう可能性があります。

一方、リニアフェーズのEQは、周波数帯域の調整によるフェーズ応答の変化を最小限に抑える設計がなされています。

つまり、リニアフェーズのEQでは、周波数帯域の増減によって信号に生じる位相のずれが非常に少なくなりますが、トランジェントの前に発生するアーティファクト(プリリンギング)が発生することがあるというデメリットもあります。

リニアフェーズのEQは、音響信号の位相整合を重視する場合に特に有用です。

例えば、マルチトラックの録音やミキシングでは、複数のマイクロフォンで収録された信号を合成する際に位相整合が重要です。

リニアフェーズのEQを使用することで、各信号の位相特性を維持しながら周波数特性を調整することができます。

ただし、リニアフェーズのEQは信号に対して遅延を発生させるため、リアルタイムの処理には適していない場合があります。

リアルタイムの音声処理やライブサウンドなどでは、処理の遅延が問題となる可能性があるため、他のタイプのEQが使用されることが一般的です。

リニアフェーズのEQは、高品質な音響処理や位相整合が重要な場面で使用されますが、使用環境や目的に合わせて適切なEQの選択が重要です。

ノンリニアフェーズ EQ (Channel EQ(チャンネル・イコライザ))などのEQはプリリンギングの影響を受けませんが、位相ズレの影響を受けることがあります。

通常はオーディオでマスキングされていて聴こえないのですが、ミックスで音が重なり出すと、少なからず影響はあります。

プリリンギングとは?

プリリンギングは、時間的にピークの前に信号が予測不能な振動を示すことを意味します。

これは、周波数領域で急激な変化がある音の前に、その変化が現れることを意味します。

リニアフェーズEQは、位相応答が線形であることを特徴としていますが、実際には周波数帯域の調整によって位相応答が変化します。

そのため、周波数特性の変化が急激な場合には、プリリンギングが発生する可能性があります。

具体的な例として、リニアフェーズEQにおいて高周波域でのブースト(増幅)を行う場合を考えてみましょう。高周波域での急激なブーストは、位相応答に予測不能な振動をもたらし、プリリンギングが生じる可能性があります。

ただし、リニアフェーズEQの設計やアルゴリズムによっては、プリリンギングを最小限に抑えるような工夫がされている場合もあります。また、プリリンギングの感じ方や影響は、音源や周囲の環境によって異なる場合があります。

要点をまとめると、リニアフェーズEQにおいても特定の条件下ではプリリンギングが発生する可能性があると言えます。そのため、EQの設定や音源に応じて注意深く調整する必要があります。

コンプレッサーとEQはどちらが先?

EQが先か、コンプが先か?と言う議論はエンジニアの間でも言われています。

EQとコンプレッサーの順序は、使用する具体的な音源や音楽の性質によって異なってきます。

一般的には、以下の2つのアプローチがあります。

EQ → コンプレッサー

EQで周波数特性を調整した後、コンプレッサーでダイナミクスを制御する方法です。

EQによって希望の音色や周波数バランスを作り出し、その後コンプレッサーで音のパフォーマンスを均一化することができます。

この順序は、特定の周波数範囲を目立たせたり、問題のある周波数を修正するためにEQを使用する場合に効果的です。

コンプレッサー → EQ

コンプレッサーでダイナミクスを制御し、その後EQで周波数特性を微調整する方法です。

コンプレッサーは音のダイナミクスを均一化するため、EQを適用する前にレベルをコントロールすることができます。

この順序は、ダイナミクスを先に調整することが重要な場合や、コンプレッサーの処理後にEQを使用して音色を微調整する場合に適しています。

どちらの順序がベストなのかは、音楽制作の個別の要件や好みによって異なります。

重要なのは、自分の耳で聴いて判断することです。

異なる順序で試してみて、どちらが音楽にとって最適な結果をもたらすかを判断してください。

また、EQとコンプレッサーの設定やパラメータ調整も重要な要素ですので、それぞれの効果を理解し、音楽制作に応じて最適な設定を行うことも大切です。

テンプレートのEQプリセットは参考程度につかう

エフェクトに最初から設定されているテンプレートを使って、楽曲を仕上げていませんか?

少し待って下さい。

そこには落とし穴があります。

EQの調節は、ほかのトラックと同時に鳴らしながら行うべきです。

単音にテンプレートを適用して、プリセットをそのまま使用するのには、EQ調整は十分ではありません。

なぜかと言うと、同じベースの素材でも、音も違うし弦のアタック感も違うのです。

バスドラムにしても、さまざまな音色があり、周波数特性があります。

ジャンルによっても違ってくるでしょう。

なので、テンプレートは参考程度に使用して、できればいろいろ試してみるのが良いでしょう。

新たな発見がありますので。

有名なEQ

世界にはさまざまなイコライザーがあります。

以下に、実機の有名なEQをいくつかを挙げます。

特にEQの世界においては、代表的な名機になるため、一度は手に取ってサウンドを確認してみてください。

Neve 1073

Neve 1073は、クラシックなプリアンプとEQを組み合わせたモジュールであり、豊かな音色と特有のサウンドが特徴です。数多くのプロのエンジニアによって愛され、幅広い音楽ジャンルで使用されています。

API 5500

API 5500は、APIコンソールのEQを実機で利用できるようにしたもので、ウォームでパンチのあるサウンドが特徴です。そのミュージカルな特性とダイナミックなコントロールは、幅広いジャンルの音楽制作に適しています。

SSL E-Series EQ

ソリッドステートロジック(SSL)EシリーズEQは、SSLの伝説的なコンソールに搭載されているEQを実機で使用できるようにしたものです。正確なフィルタリングと透明性の高いサウンドが特徴で、ミキシングやマスタリングに広く使用されています。

Avalon AD2055

Avalon AD2055は、高品質なサウンドと幅広い周波数範囲の調整が可能なデュアルモノラルEQです。ミュージシャンやプロデューサーによって高く評価されており、特にボーカルやアコースティック楽器の処理に適しています。

Manley Massive Passive

Manley Massive Passiveは、アナログEQのクラシックなサウンドを提供する高級なEQです。4つのバンドとパラレルパスフィルターを備えており、幅広い音色の調整が可能です。

GML 8200 Parametric EQ

George Massenburg Labs(GML)8200は、高品質なパラメトリックEQで、音楽制作やマスタリングに広く使用されています。その高度なパラメトリック制御と透明なサウンドは、詳細な音色調整に適しています。

Pultec EQP-1A3

Pultec EQP-1A3は、クラシックなアナログEQのモダンな再現です。その独特なフィルタリングカーブとウォームなサウンドは、特にボーカルやベースなどの楽器に魅力を与えます。

Rupert Neve Designs Portico EQ

Rupert Neve DesignsのPorticoシリーズは、ヴィンテージなサウンドとモダンな制御を組み合わせたEQシステムです。豊かなトーンと柔軟なパラメータ設定が特徴で、さまざまな音楽制作アプリケーションに使用されます。

Maag Audio EQ4

Maag Audio EQ4は、マギー EQの名前で知られるプレミアムなアナログEQです。そのエアバンドとプロセスプロシージャによって、楽器やボーカルに明瞭さとプレゼンスを追加することができます。

これらは一部の有名な実機EQですが、市場にはさまざまな選択肢があります。

各機種には独自の特性とサウンドがありますので、自分の音楽制作スタイルや好みに合わせて選ぶことが重要です。

価格や予算の制約も考慮しながら、自分にとって最適な実機EQを見つけてください。

イコライザーの使い方用途

イコライザーの使い方は、一般的に以下のように大きく分けられます。

音色調整(Tone Shaping)

イコライザーを使用して音源の音色や特性を変えることができます。特定の周波数範囲の音量を調整することで、明るさ、温かさ、厚みなどの要素を調整することができます。例えば、高域を強調することで明瞭なサウンドを作り出したり、低域を強調することで迫力のあるサウンドを作り出したりすることができます。

クリエイティブなエフェクト(Creative Effects)

イコライザーを使用して音楽制作やミキシングにおいてクリエイティブなエフェクトを作り出すこともあります。例えば、特定の周波数範囲をブーストすることで特殊な音響効果を作り出すことができます。

音色調整やクリエイティブなエフェクトが主に、楽器やヴォーカルなどの音を変更させるためにつかうやり方です。

特定の問題の修正(Problem Solving)

イコライザーを使用して特定の問題を修正するために使われることもあります。例えば、ハウリングやフィードバックの問題を解決するために特定の周波数範囲を削減することがあります。また、不要なノイズや共鳴を除去するために特定の周波数帯域をカットすることもあります。

周波数補正(Frequency Correction)

イコライザーを使用して特定の周波数範囲の音量を上げたり下げたりすることで、音源の周波数特性を補正する目的で使用します。例えば、音源が低音寄りに聞こえる場合には低域を削減し、バランスを調整することができます。

特定の問題修正や周波数の補正が主に、いらない帯域の周波数をカットするイコライザーの使い方になります。

これらは一般的なイコライザーの使い方の一部です。実際の使用では、これらの方法を組み合わせたり、状況や音楽のジャンルに応じて独自のアプローチを取ることもあります。イコライザーは非常に柔軟なツールであり、音楽制作やオーディオ処理において重要な役割を果たしています。

音色調整に適したイコライザー

音色調整のためには、主に以下の2つのイコライザーが適しています。

パラメトリックイコライザー(Parametric EQ)

パラメトリックイコライザーは、周波数、Q(バンド幅)、ゲイン(増幅または減衰)の各パラメータを個別に調整できるイコライザーです。これにより、特定の周波数範囲をピンポイントで調整することができます。パラメトリックイコライザーは、楽器や音声の特定の周波数帯域に対して細かい制御が必要な場合に適しています。

グラフィックイコライザー(Graphic EQ)

グラフィックイコライザーは、一連のフェーダー(スライダー)を備えたイコライザーです。各フェーダーは特定の周波数バンドを制御し、上下に動かすことでそのバンドの音量を増減させることができます。グラフィックイコライザーは、周波数範囲全体に対して均一な調整を行いたい場合や、複数の周波数バンドを同時に調整したい場合に適しています。

これらのイコライザーは、それぞれ異なる操作性と特徴を持っています。パラメトリックイコライザーは高度な制御と精密な調整が可能であり、個々の周波数範囲に対してより詳細な調整が求められる場合に適しています。一方、グラフィックイコライザーは複数の周波数バンドを一度に操作できるため、広範な周波数調整を行いたい場合に便利です。選択するイコライザーは、使用する環境や音楽制作の目的、個人の好みに基づいて行うべきです。

特定の問題修正や周波数補正に適したイコライザー

周波数をカットするためには、一般的には「ハイパスフィルタ」または「ローパスフィルタ」を備えたイコライザーが適しています。

ハイパスフィルタ(High-Pass Filter)

ハイパスフィルタは、低い周波数成分を削減するために使用されます。これにより、不要な低音やランブルノイズを取り除くことができます。ハイパスフィルタは一般的に、特定のカットオフ周波数(例:20 Hz、40 Hz)以下の周波数成分を減衰させるフィルタです。

ローパスフィルタ(Low-Pass Filter)

ローパスフィルタは、高い周波数成分を削減するために使用されます。これにより、不要な高音やシャープなノイズを除去することができます。ローパスフィルタは一般的に、特定のカットオフ周波数(例:15 kHz、18 kHz)以上の周波数成分を減衰させるフィルタです。

これらのフィルタは、ほとんどのイコライザーに備わっています。ただし、ハイパスフィルタやローパスフィルタだけでなく、他のイコライザーの帯域を下げる機能(ベルフィルタ、シェルビングフィルタなど)も使用することで、より精密な周波数カットが可能になります。具体的なイコライザーの選択は、使用する環境や音楽制作の目的に応じて行われるべきです。

EQについてのまとめ

録音を始める前に、各楽器がミックスのどこに位置するかを想像してみてください。

始める前に周波数の基本に基づいて楽器を選択すると、ミキシングとEQの工程がはるかに簡単になります。

ミックスで聴くまで、実際にはわかりませんが、何かを録音する前に、可能な限り準備をしてください。

どの周波数帯域がどの機器に問題を引き起こすかについての「正確な」ルールはありませんが、それを知っていることは大変重要になります。

したがって、パートを録音した後は、常に自分のミックスを聞いて、見て、学んでください。

いかがだったでしょうか。

中にはすでに知っていた知識もあったのではないでしょうか?

色々な情報が入り乱れる音楽の世界は、自分が体感したことだけを信じていけば良いでしょ。

音楽に正解は無く、新しい手法を発見して最高のサウンドと自分が思えるのなら、その音楽も正解になります。

結局最後は自分を信じるかどうかです。

それでは、早速EQを使って曲をミックスしてみましょう。

それではまた。

ゴリラスタジオ監修のGarageBandの本が、Kindleにて好評発売中!

GarageBandの使い方やスコアの作成、MIDIの操作方法など盛りだくさん。

ミックスのやり方や、音源のデータを共有などをわかりやすく解説。

わからない操作を目次で早引き!新しい情報を随時公開!

ゴリラシリーズです。

Recent Posts