この記事は、耳で聞きながら読むことができます。

寝ながらでも読むことができるので、よかったら聞いてみてください。

Logic Pro コンプレッサーについて

ども〜ゴリです。今回はプラグインエフェクトシリーズのコンプレッサーについて解説していきます。

コンプレッサーはDTMをする上では、必ず使うプラグインと言ってもかごん(言い過ぎ)ではないくらい大切なプラグインエフェクトになります。

種類も多く、一つ一つかかり方も違うため、初心者はどれを選べば良いのかわからない!!って言う人がいっぱいいることでしょう。

コンプレッサーは苦手と言う人も結構います。なぜかと言うと、コンプレッサーの効き目がイマイチわからないからです。

使い方がわからない。使っても効き目がわからない。コンプレッサーいる?いらないよね〜!ってなってしまう前に、このページを読みましょう。

きっと、読み終わった頃には、よし、使ってみよう!!ってなっているはずです。

今回は、そんな人の為にコンプレッサーとは何をする物なのか?また、コンプレッサーはどういう風に使ったら良いのか?コンプレッサーのことを詳しく見ていきましょう。

そもそもコンプレッサーとは何か?

コンプレッサーを一言で言うと、小さい音はそのままに、大きい音を圧縮(出る釘は打たれる)するエフェクトになります。

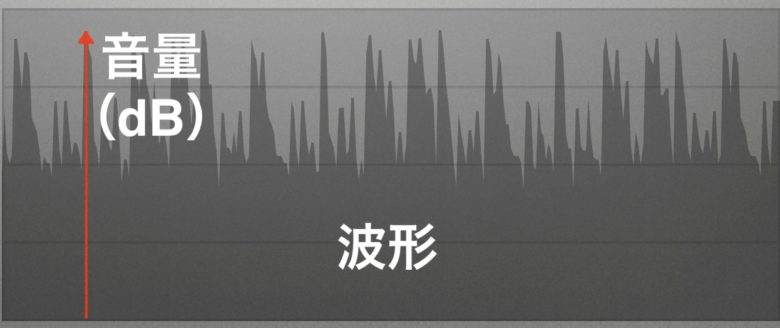

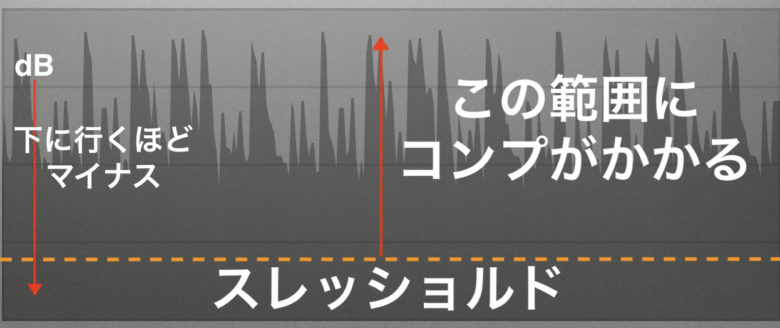

図で説明すると、濃いネズミ色の部分を波形と考えた場合、音量が大きくなるにしたがって上の方に波形が上がります。単位をdBにします。

出る釘は打たれるではないですが、カンタンに言えば、音をたいらにするイメージです。

音量が全体的にたいらになることで、とても聴きやすくなるんです。

ダイナミクスが大きい音は、音楽としてはメリハリがあり良いのですが、ミックス作業をする上では結構ジャマになってきます。

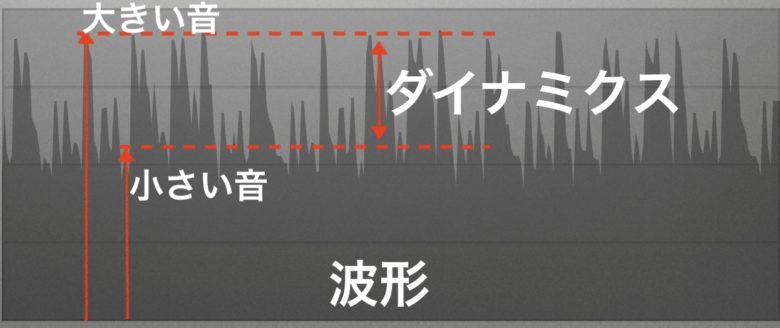

ここでいうダイナミクスの説明になります。

図で説明すると、ダイナミクスとは、小さい音(波形の一番低いところの音)と大きい音(波形の一番高いところの音)の差がダイナミクスになります。

ダイナミクスは音楽に強弱がつくので必要なものですが、ダイナミクスがありすぎると、ミックス作業ではまとまりのないミックスになってしまいます。

このダイナミクスをいかに調整できるかで、楽曲の良し悪しが変わってくるのです。

なぜコンプレッサーが必要か?

では、なぜコンプレッサーを必要とするのか?

それは主に以下の3つの目的があります。

1つ目は、コンプレッサーを使って音質を変化させることで、その楽器の良さを引き出したり、音にメリハリをあたえ、音の強弱をつけることで、曲に聞き手を引き込むことができます。

2つ目は、コンプレッサーを使うことで、音の前後を配置することができます。少しむずかしいかもしれませんが、楽器を引っ込ませたり、前に出したりすることが、このコンプレッサーでできるようになります。

3つ目は、ボリュームを上げるときに、コンプレッサーで音のダイナミクスをたいらにすることで、全体の音量をグッと持ち上げることができるようになります。そうすることで、全体の音量が上がり、迫力ある音をリスナーに聴かせることができるのです。

また、音が割れずに音量を上げることができます。

コンプレッサーの使い方

では、コンプレッサーの使い方を見ていきましょう。

スレッショルド

はじめにスレッショルドです。

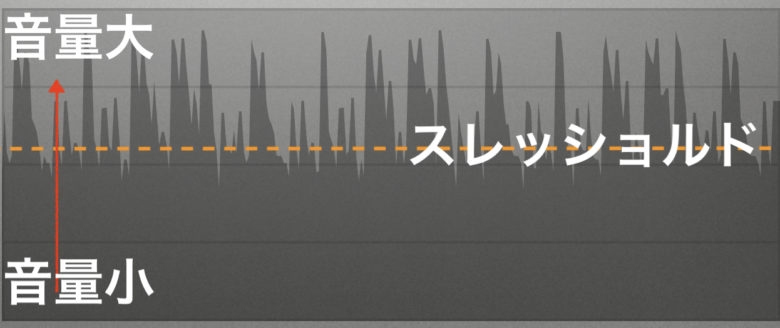

スレッショルド(Threshold)は、主にノイズゲートやコンプレッサーなどのエフェクトで使われる重要なパラメータです。

スレッショルドは、信号のレベルがこの値を超えると、エフェクトが働き始める基準となる値になります。

スレッショルドよりも信号が低い場合、エフェクトはほとんど影響を与えません。

スレッショルドを超えると、エフェクトが適用され、音声や楽器のダイナミクスが制御されます。

例えば、しきい値を-20dBに設定した場合、-20dBよりも大きい音に対してだけエフェクトの効果を発揮します。

コンプレッサーでは、波形がスレッショルドを超えて出ている大きな音の部分に、コンプレッサーがかかり、スレッショルドの基準線から下の音にはコンプレッサーはかからないことになります。

ノイズゲートでも同じ原理となります。

図で説明すると、点線がスレッショルドを決める値(しきい値)とすると、そこを超えた音量にエフェクトがかかります。

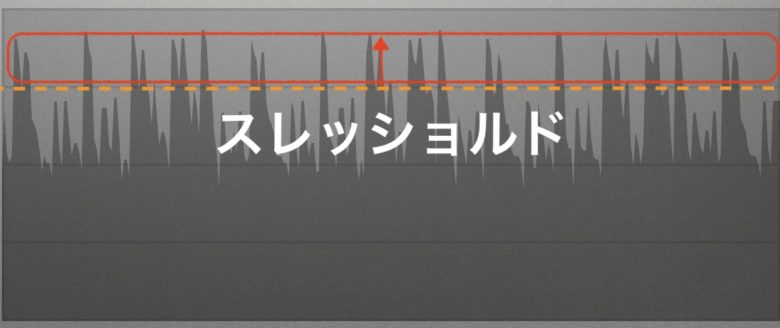

スレッショルドの値をマイナス側に設定していくと、スレッショルド値が下に下がって来ます。

Logic Proでは、このスレッショルドの値をマイナス50dB(–50dB)まで設定することができます。

ということは、より多くの大きな音に対してコンプがかかるようになるのです。

逆に、スレッショルドの点線をマイナス値方向からプラス側に上げていくと、スレッショルドの線(基準線)が上の方に来ます。

Logic Proでは0dBまで設定できます。0dBというのは、コンプは全くかからないという設定になります。

これで音量が大きく飛び出た音(赤で囲んだ音)にだけコンプが反応し、音を圧縮します。

このように、音量に対して、どの部分より大きな音にコンプをかけるかを決める基準線をスレッショルドと言います。

コンプを設定するには、最初にこのスレッショルド値を決め、処理をする音にどれだけコンプレッサーを適用するかを決めることになります。

レシオ

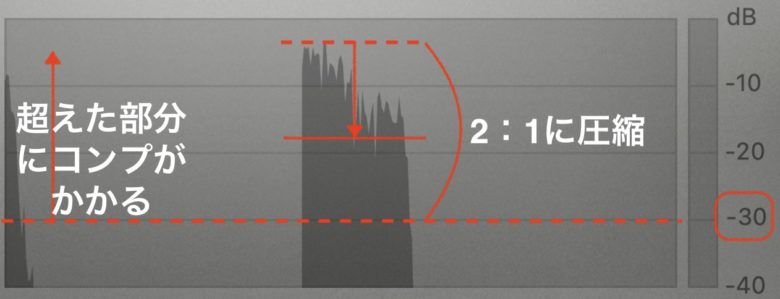

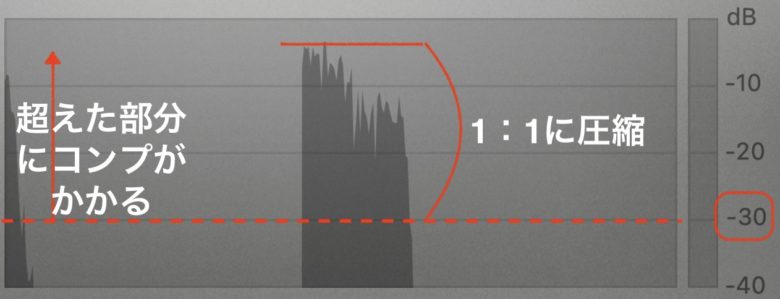

レシオはどれくらいの割合で、スレッショルドを超えた音を圧縮するかを指定するパラメータになります。

次は、この音の波形で確認していきましょう。

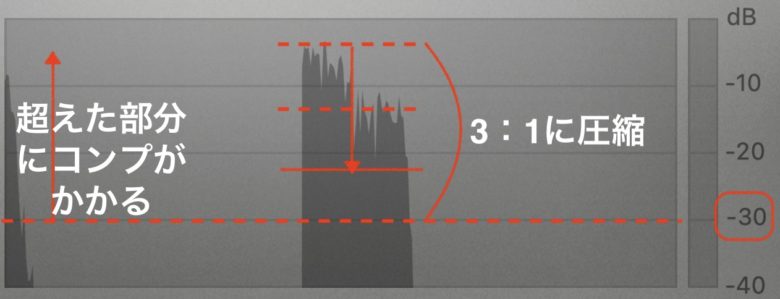

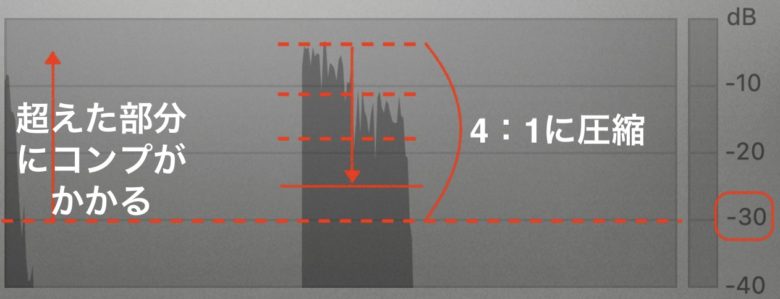

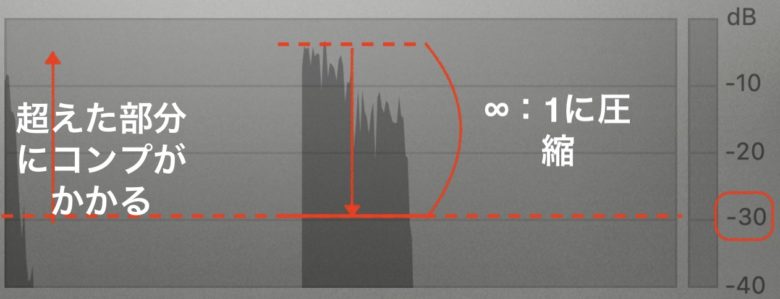

図で説明すると、スレッショルド(赤の点線でマイナス30dBで設定した場合)を超えた波形を2:1(2分の1)に圧縮したらこうなります。

スレッショルドの値を超えた音量の部分にコンプがかかるのでしたね。その超えた音量のピーク値から半分に音が圧縮されるのです。

レシオ1:1は全然圧縮されないので、覚えておいて下さい。

また、3:1は(3分の1)に圧縮されます。

4:1は(4分の1)に圧縮されます。

このように、対比を上げて行くと圧縮する範囲も大きくなって来ます。レシオはどこまで強くコンプを適用するかを決める設定値になるということです。

余談になりますが、∞(無限):1に設定すると、スレッショルドと同じ位置まで圧縮されることになるので、実質的にリミッターの役割になります。

ここまでの話をまとめると、スレッショルドで圧縮の基準をきめ、次にどのくらい大きい音を圧縮させるかをレシオで設定します。次からは、アタックタイムを決めて、コンプのかかる時間の調整をしていきます。

アタック・タイム

アタック・タイムは、ミックスの奥行きにおいて位置の前後を決定します。

早いアタックタイムはサウンドを後ろに、遅いアタックタイムはサウンドを前に出します。

これは、早いアタックがサウンドのトランジェントを削ってしまうために迫力が削られ、アタック感がなくなるためです。

ドラムのスネアやキック、パーカッションのようなリズムがベースとなっている楽器で顕著に表れます。

異なる楽器間においてタイミングを前後させると、ミックスに奥行きが生まれます。

例えばドラムセットの各トラックのアタックを同じ設定に揃えれば、別々の要素を一つの楽器のようにまとめることができるようになります。

早いアタックは、0から1msになり、全部のトランジェント(アタック成分)もしくはほとんど全てのトランジェントをカットしてしまいます。

中間のアタックは、1から10msになり、トランジェントを短く、タイトに機能します。

遅いアタックでは、10から100msとなり、トランジェントのアタックを潰さずに機能します。

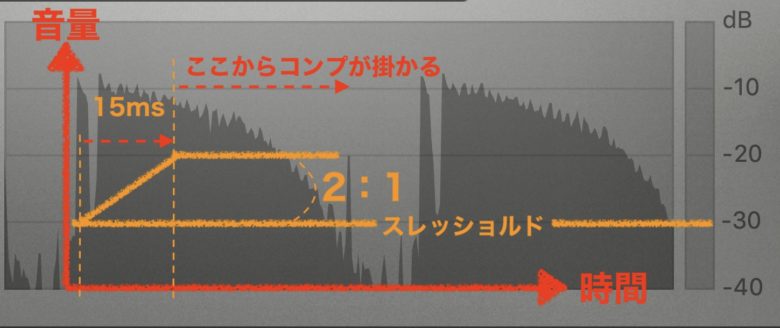

アタックタイムは、スレッショルドを超えた時に、レシオで決めた圧縮までにかかる時間を設定し、その後からコンプレッサーがかかり始めるパラメータになります。

先ほども言ったように、スレッショルドを超えた音にレシオを設定し、どのくらい圧縮するか決めましたが、アタックタイムはスレッショルドを超えた音が何ミリセコンド後に圧縮が始まるかを設定します。

図は、15ms(15ミリセコンド)0,015秒をすぎたところから圧縮が始まります。アタックタイムで注意するべきところは、どの楽器に適用するかです。

アタックが重要なドラムのキックやスネアなどに早いアタックタイムを設定すると、トランジェントを潰してしまい、迫力にかける音になってしまいます。

逆に、ベースやヴォーカルなど、トランジェントが多くなれば聴きにくくなる楽器ではアタックタイムを早く設定します。

このようにアタックタイムはどこからコンプレッサーをかけたいかを調整する値ということになります。

リリース・タイム

リリース・タイムでは、ゲインリダクションが回復し、元に戻るまでの動きを決定するパラメータです。

早いタイムに設定すると、音にダイナミックな存在感を足すことができます。

中間の設定の場合は、自分の楽曲にあった設定にするのがベストになります。

そうすることで、楽曲のテンポに合わせてゲインが元の位置まで回復していきます。これは、デッドなサウンドやミックスに躍動感を取り戻す際に威力を発揮する方法になります。

ドラムでは、それぞれの楽器と全体のセットのリリースタイミングをそろえることでグルーブを出したまとまりのあるドラムになります。

長いリリースタイムを設定すれば、ダイナミクスが一定でないサウンドのバランスを取り、安定させることができます。

早いリリースでは、0-100msになりダイナミックな動きと存在感を生み出します。

中間のリリースでは、100-500msでサステインをリズミカルに成型させることができます。

遅いリリースでは、500ms – 20 sになりバランスと温かみとボディを付加することができます。

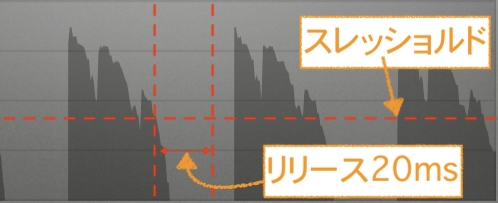

リリース・タイムは、アタック・タイムとは逆に、スレッショルドを下回った音に対して、コンプレッサーが解除されるまでの時間になります。

リリース・タイムを早くしすぎると、音量に強弱が生まれ不自然な音になる可能性があります。

スレッショルドを下回り20ms後からコンプレッサーの効果がきれます。

このため、速いリリースはコンプの効果がすぐに切れて不自然な音になるのです。かといって長く設定してしまうと、次の音がきてもコンプの効果が切れていないためコンプがかかりっぱなしになり、音がルーズに聴こえます。

リリース・タイムの設定のコツとしては、次の音がくるタイミングでゲインリダクションの針が下がり切るように設定するのがベターです。

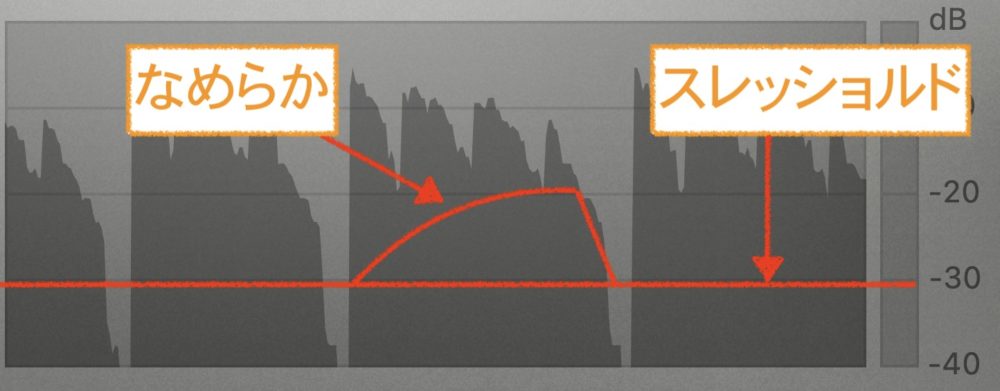

ソフト・ニー

ソフトニーとは、圧縮がかかりはじめる時のなめらかさを設定するパラメータになります。

ソフトニーはかかり始めがなめらか〜にかかってくれます。このソフトニーはボーカルなどに薄くコンプレッサーをかける場合に使用します。

自然にコンプがかかってくれますので、ボーカルなどに最適です。

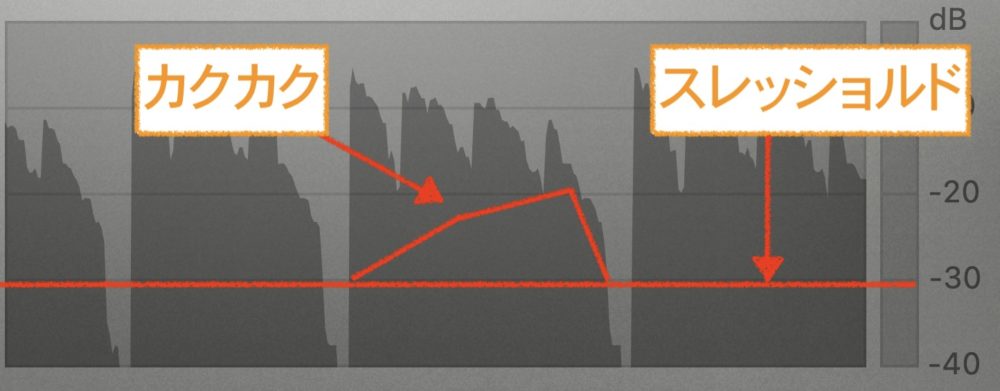

ハード・ニー

ハードニーは、コンプレッサーがいきなりかかるイメージです。音を作ったり、特殊な効果を得る場合には、このハード・ニーを使います。

ゲイン・リダクション

ゲイン・リダクションはどれくらいの圧縮をおこなったか?を示してくれるメーターになります。

ゲイン・リダクションメーターが(−3dB)くらいのところを狙うと、自然に圧縮がかかります。

コンプレッサーの種類

コンプレッサーには、さまざまな種類のコンプレッサーがあります。

Logic Proでは、一つのコンプレッサーに7つのタイプのコンプレッサーがまとまっているので、色々な状況の元で、コンプレッサーを使い分けることができます。

コンプレッサーの種類は大まかに以下になります。

VCAコンプ

VCAコンプは、音への反応が早いため、リズム楽器やトランジェント(大きい音量と小さい音量の差)が多い素材などに適しています。

トランジェントが多い楽器といえば、ヴォーカルなどがトランジェントが多い楽器になります。

FETコンプ

FETコンプは、先程のVCAコンプよりもレスポンス(音への反応)が早くヴォーカルやギター、ドラムなどに最適なコンプレッサーとなります。

Opticalコンプ

オプティカルコンプは、透明感があるサウンドを得ることができ、自然にコンプレッションがかかることから、ヴォーカルなどには最適のコンプレッサーとして使用されています。

コンプの注意事項

ここからは、コンプレッサーの設定をするときに注意しないといけないことを解説します。

注意すべきポイント1 同じモデルのコンプレッサーが同じであると勘違いする

各社いろいろなコンプレッサーが出ていますが、同じモデルをシミュレートしたものが市場にはたくさん販売されています。

同じモデルのため、かかり方が同じかと言うとそうではありません。

たとえば、1176 FET Compressorは音楽業界では大変重要な位置にあるコンプレッサーの1つですが、同じモデルでもかかり方が全然違います。

すべてのコンプレッサーがまったく同じように動作するわけでは無いということを覚えておきましょう。

注意するポイント2 コンプレッサーの種類ごとにパラメータが異なる

先程紹介した1176 FET Compressorはアタックとリリースのツマミが実際には逆に設定されています。

どう言うことか?

普通のコンプでは、反時計周りにツマミを回すことで、アタックやリリースが遅く設定されます。

しかし、この1176 FET Compressorは、その効果が逆に設定されます。

反時計にツマミを回すことでアタックやリリースが遅く設定されます。

注意するポイント3 ドラム/パーカッションであまりにも短いアタックを設定しない

ドラムやパーカッションの音は基本ダイナミックであるため、ダイナミックに設定する必要があります。

過度にアタックを潰したドラムの音は、ドラムやパーカッションの迫力を失うばかりではなく、曲の中での存在感が無くなります。

ドラムやパーカッションでは、早いアタックは避けて、出来るだけダイナミクスを残すことが必要になってきます。

注意するポイント4 アタックとリリース設定で低周波が歪む場合がある

主にハードウェアコンプレッサー(外付けのコンプ)に見かける問題になります。

また、プラグインエフェクトでも、アナログ機器を忠実に再現しているエフェクトも同様なことがおきる場合があります。

例えば:ピックで演奏されたベース音を抑えるために、コンプレッサーのアタックをできるだけ速く設定します。

すると、不快な歪みが発生することがあります。

これは、低周波の周期が実際にはかなり長いために起こるエラーです。

コンプレッサーのアタックが十分速く設定されていると、ゲインリダクションは音波の1サイクル内で動作を開始します。

これにより、波形がクリップされ、歪みが発生するのです。

これを回避するには次の2つの方法があります。

一つ目は、サイドチェーンを使う方法です。

コンプレッサーのサイドチェーンにハイパスフィルターをかけ、検出器が高音域だけを通過する様にします。

こうすることで、歪みを回避することができるのです。

もう一つの方法は、先読み機能を使う方法です。

この先読み機能は、トランジェントが実際に起きる数ミリ秒前にコンプが反応するようになります。

これによって、長い低周波が歪みなく通過するのに十分な時間を確保できます。

コンプレッサーの名機

我々が生まれる前から使われているコンプレッサーの名機は、今もなお世界中のレコーディングスタジオで愛され、したわれ、使い続けられています。

エンジニアから絶大な信頼のもと、長年使われている名機『LA-3A』というコンプレッサーを、皆さんはご存知でしょうか?

『LA -3A』は、オプトコンプで有名な『LA-2A』というモデルの後継機となります。ただ、この『LA-2A』非常に高いです。

それはさておき、レコーディングの技術が進歩しても、今でもプラグインとしても使われているこの『LA -3A』について、なぜ使われ続けているのか?また、どのような魅力があるのか?を解説していきます。

『LA -3A』は1969年に誕生し、ナチュラル(自然)なコンプレッションが評価されました。

現在では、ユニバーサル・オーディオ社が『LA-3A』で採用された特許技術を購入したため、同社から販売されています。

また、ユニバーサル・オーディオ社がソフトウェアで完全に再現したプラグインエフェクト『Teketronix LA-3A Classic Audio Leveler』も発売されています。

『LA-3A』は『LA -2A』が真空管回路を採用していたのに対し、ダイナミックレンジやSN比に優れたトランジスタ回路を採用しています。

また、サウンドのコンプレッション回路は、オプトタイプ(光学式)になっていて、自然にかかるコンプレッションが魅力の一つになっています。

アタックやリリースの反応が良く、ゲインとピークリダクションの2つのツマミしかないため非常にシンプルな構造になっています。

そのため、ギターのコンプには「LA-3Aを通しておけば良い」と言われるほどでもあります。

さまざまな会社から、この『LA -3A』のエフェクトプラグインや、アナログハードウェアが発売されていますが、手軽に購入するのであればエフェクトプラグインをお勧めします。

この機会に『LA -3A』の音質を確かめてみてはいかがでしょうか。

Logic Proコンプレッサーのまとめ

コンプレッサーはいろいろな楽器に使用されますが、使い方によっては、コンプをかけすぎたり、コンプをかけているのに効果がわからない!と言ったことが初心者のうちはあります。

でも、コンプレッサーをキワめることで、ミックスをやりやすくするのはもちろんのこと、音楽という一つの曲をまとめるのには欠かせない存在です。

使い方を是非覚え、積極的に使用していって下さい。

それではまた。

Recent Posts