DAWシステムの構築

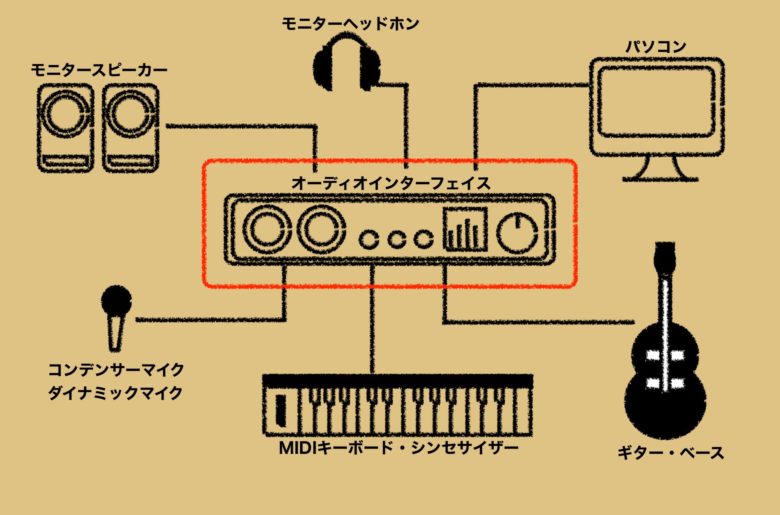

GarageBandを使うために、DAW(Digital Audio Workstation)システムの構築を行います。

デジタル・オーディオ・ワークステーションとは、デジタルで音声、MIDIデータや楽器の録音から編集、ミキシング・マスタリングまでの一連の音楽制作を行うためのシステムとなります。

ここで重要になってくるのは、パソコンさえあれば、このシステムを構築する必要はない。ということです。

ではなぜ、システムの構築が必要になるのかというと、システムを構築することで高いクオリティで作品を作ることができるためです。

ただ単に、音楽を楽しみたい人は、無理してシステムを構築する必要はありません。パソコン(iPhone・iPad)とGarageBandだけでも音楽は作れますし、世界中に発信することもできるのです。

システム構築に必要なもの

それでは、高いクオリティを目指す人のために、システム構築に必要なアイテム、機材を紹介していきます。

必要のない方は、この項目を飛ばしていただいても支障はありません。

まず必要になるのはオーディオインターフェイスとなります。

オーディオインターフェイス

オーディオインターフェイスとは、ギターやベースなどの楽器の音、ヴォーカルの音声などのアナログ信号をデジタルの信号に変換してパソコンへ入力したり、デジタルの信号をアナログ信号に変換してスピーカーに出力するための機材になります。

オーディオインターフェイスには、ギターなどの低出力音を増幅して入力することができます。

これで音を大きく録音することができます。

そのため、ノイズの量が減り聞きやすい音質で録音ができるようになります。

Macを使用しているのであれば、おすすめのオーディオインターフェイスメーカーはApogee(アポジー)になります。

Apogee

Apogeeエレクトロニクスは、デジタルオーディオインターフェイスとオーディオコンバータ、USBとiOSマイクだけでなく、オーディオ制作ソフトウェアのアメリカのメーカーです。

Macと相性が良いため、Macを使用している人にはおすすめの会社です。

Duet3

2007年に初代Apogee Duetが登場して以来、音楽制作の世界においてその革新的な存在感は確固たるものとなりました。

アナログとデジタルの融合において、AD/DAコンバーターやデジタルクロッキング、アナログ回路など、あらゆる要素が完璧に調和し、原音の豊かな表現力を最大限に引き出します。

そして、ワールドクラスのマイクプリアンプは、高感度のマイクロフォンから楽器まで、幅広い音源に対応。

最大60dBのゲインとクリーンなサウンドを保ちつつ、細かなニュアンスまで捉えます。

さらに、Duet 3はハードウェアDSPを内蔵し、Symphony ECS Channel Stripを搭載しています。

このチャンネルストリップは、伝説的なエンジニアであるボブ・クリアマウンテンが手掛けたもので、ボーカルや楽器のトラッキングにおいて最適なEQ(イコライザー)、コンプレッション、サチュレーションを提供します。

これにより、ゼロレイテンシーの状態でプロのサウンドを実現し、クリアマウンテンのプリセットによる即時の再現が可能です。

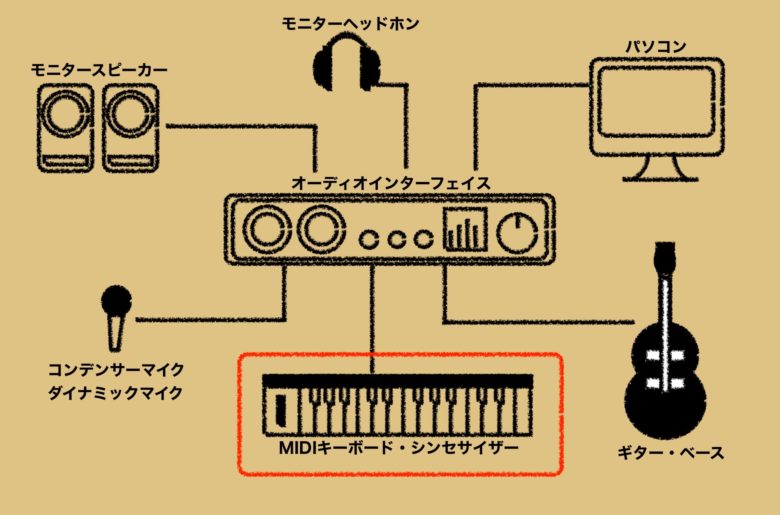

MIDIキーボード

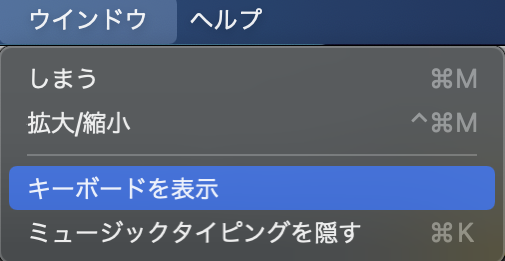

MIDIキーボードはなくてもGarageBandの『ウインドウ』から『キーボードを表示』を選べば、キーボードで操作ができる鍵盤が出てきます。

この鍵盤を使うことで、MIDIキーボードがなくても音を出してMIDI入力することができます。わざわざMIDIキーボードを買わなくて良くなります。

左上のボタンでキーボードを鍵盤代わりに使うことができます。

でも、MIDIキーボードがあれば入力はもっとカンタンになり、録音もスムーズにできるようになります。

また、最近のMIDIキーボードはDAWと連携していますので、MIDIキーボードを操作するだけで細かな設定をすることも可能になります。

おすすめMIDIキーボードはNative Instruments社のKOMPLETE KONTROLです。

Native Instruments

Native Instrumentss (NI, ネイティブ・インストゥルメンツ)は、リアルタイムで音響を合成する一連の技術を一般コンピュータ向けに解放し普及させることを目指して、Stephan SchmittとVolker Hinzが1996年に ドイツ の ベルリン に設立した会社になります。

有名なプラグインとしてはKOMPLETEシリーズが有名で、音色に困ることはありません。というより、全ての音源を使うことは不可能に近いです。(数が多すぎます)

KOMPLETE KONTRO

49鍵または61鍵のFatar社製プロ品質キーベッドを使用しているため、鍵盤を弾いた時の跳ね返りがとても気持ちがいいです。

プラグインで有名なKOMPLETEシリーズは、膨大なサウンドライブラリが収録されているプラグインエフェクトになります。

このプラグインはMIDIキーボードからすぐにアクセスできるため、Logic Pro やGarageBandとすぐに連携でき使いやすいのが特徴になります。

KOMPLETE KONTROLハードウェアを購入して登録すると、インストゥルメント&エフェクトの定番プラグインの下位バージョンKOMPLETE 13 SELECT(MASSIVE、MONARK、THE GENTLEMANなど)を無償でダウンロードできます。

パッケージには、11,000以上のサウンドと50 GB以上のインストゥルメント&エフェクトが付属し、どんなジャンルにも対応しているのでとても良いですよ。

モニタースピーカー

モニタースピーカーを設置することで、ミックスやマスタリングでのモニター環境が整います。

モニタースピーカーはリスニングスピーカーと違い、音をフラットに聞くことができるので、ミックス時やマスタリング時の原音が忠実に再現されます。

この原音が忠実に再現されることによって、どの再生機で音を再生してもバランス良く聴くことができるようになります。

おすすめのモニタースピーカーはYAMAHA(ヤマハ)になります。

YAMAHA(ヤマハ)

ヤマハ株式会社グループは、楽器、音響機器、部品・装置/その他という3つの領域でグローバルに事業を展開している会社になります。

音響機器事業は「音・音楽」をコアとして培ったデジタルとアコースティックの両技術を生かし、業務用からコンシューマー向けまで多彩なソリューションを提供しています。

業務用音響機器、音楽制作機器・ソフトウェアをはじめ、AV機器、業務用通信カラオケ、さらにはネットワーク機器、音声コミュニケーション機器まで幅広い分野で展開している老舗となっています。

MSPシリーズ

「MSP7 STUDIO」は「NS-10M STUDIO」を開発したヤマハスタジオモニター開発チームによるシリーズ最上位機種としてニアフィールドモニターに求められる原音に忠実な再生能力を徹底的に追求しました。

自宅やホームスタジオなどでの使用に最適なモニタースピーカーです。

「MSP7 STUDIO」は、DAWなどコンピューターベースの音楽制作に万全に対応する防磁設計になっており、音の劣化を抑えながら防磁効果を実現する「Advanced Magnetic Structure」方式を採用することで、防磁効果と高音質を両立し、従来型と比較して飛躍的な音質向上を実現しています。

「MSP5 STUDIO」は、様々なフィールドで高い評価を獲得しているパワードモニタースピーカー「MSP5A」の後継機種になります。

キャビネットの形状から細部に至るまでユーティリティやデザイン等を大幅に向上しました。

「SW10 STUDIO」は180Wの大出力アンプを搭載したクイックレスポンスのパワードサブウーファーで、MSPシリーズに最適なマッチングで、サラウンドモニターをはじめとした様々なモニターシステムの構築が可能です。昨今のハイビット録音・マルチメディアコンテンツ制作等レコーディングスタジオの制作作業の中心となり、より高品位なニアフィールドモニターのニーズが益々高まっている中、プロ用スタジオモニター設計のノウハウと技術を惜しむことなく投入し、フラッグシップにふさわしい圧倒的な完成度を実現しています。

モニターヘッドホン

モニターヘッドホンも重要なアイテムの一つになります。細部の細かな音をモニターヘッドホンで確認してミックスの精度を上げていきます。

また、レコーディングするときに、周りに音がもれない密閉型ヘッドホンを着けて歌を録音したり楽器を録音することで、周りのリズムとジャストなタイミングで録音することも可能になります。

モニターヘッドホンでおすすめがSONY(ソニー)になります。

SONY

MDR-CD900ST

もともとはCBSソニー信濃町スタジオ(現在のソニー・ミュージックスタジオ)向けに開発されたMDR-CD900STは、その驚くべき品質と耐久性により、プロの音楽制作現場で広く愛用されるようになりました。

独自に開発されたドライバーユニットを搭載し、原音イメージを保ちつつクリアな音質を提供します。

スタジオやポストプロダクション、放送局などで求められる高品質なサウンドを実現するために、最新の技術と耐久性を融合させました。

この独自のドライバーユニットにより、音の細部まで精緻な分解能を実現。

音の立体感や微妙なニュアンスも忠実に再現し、オリジナルのサウンドを余すところなくお届けします。

MDR-CD900STは、最大入力1,000mWの耐久性を備え、フレーム・カバーの強化により長時間の使用にも安心感を提供します。

その堅牢さと安定性によって、プロのスタジオ環境や放送局の厳しい要求にも対応し、長期間の使用に耐えます。

コンデンサーマイク・ダイナミックマイク

ヴォーカルや生のホークギター、ドラムのレコーディングなどをするときに、このコンデンサーマイクやダイナミックマイクを使用します。

マイクの種類は多く、またどのマイクを選ぶかによって録音できるサウンドが大変異なるので、マイク選びは慎重にするべきです。

どの周波数帯域が録音できるか、指向性はどうなっているか、検討するべきことはたくさんあります。

値段で選ぶのではなく、そのマイクがもつスペックで選ぶようにしましょう。

簡単に、選び方のコツを紹介しておきます。

マイクの選び方

マイクを選ぶときに、まずそのマイクを買って何をしたいか。になります。マイクで歌をうたいたいのか、はたまたマイクでアフレコをしたいのか、それとも楽器を録音するのか、ナレーションをするのか。

使い方によってはマイクの種類を考えなければなりません。

マイクは大きく分けて 2種類に分けられます。

どこのライブハウスにも置いてあるSHUREのSM57に代表されるダイナミックマイク。

もう一つはレコーディングスタジオなどに置いてあるコンデンサーマイクです。

最初にマイク選びで、コンデンサーマイクを使うのか、ダイナミックマイクを使うのか選ぶようにしましょう。

コンデンサーマイク

ボーカルを録音したり、アニメに声を入れたり(アフレコ)するときにはコンデンサーマイクをしようします。

コンデンサーマイクの特徴は、細部の音まできれいに録音ができることです。ダイナミックマイクよりも感度が高く、音を精確に高域まで捉えることができます。ただ、扱いには十分注意する必要があります。

コンデンサーマイク!これが壊れやすいんです。湿気に弱く、振動にも弱い。落としてしまったら最悪です。

保存方法は、ジップロックに湿気取りを入れ保存するのが一番手取り早いですが、マイクを保管するドライボックスという製品もあります。これは、湿度や温度を自動で設定してくれるので、保管するのには最適です。

カメラなどをしている人は持っている人が多いかもしれません。

コンデンサーマイクはファンタム電源という特殊な電源が必要になります。今出ているオーディオインターフェイスには初めからファンタム電源が搭載されていますので、あまり心配することはないでしょう。

価格はダイナミックマイクよりも割高になります。まぁ、複雑なデザインになっているからでしょうか?

ダイナミックマイク

ダイナミックマイクはシンプルなデザインで、皆さんが見慣れているマイクでもあります。

ライブやスタジオではこのダイナミックマイクをしようするのが定番です。落としてもあまり壊れることはありませんし、高い湿度や温度にも強いため、とても扱いやすいです。

また、大音量でも対応できますので、大きな音を録音する時などはいいかもしれません。

価格はコンデンサーマイクよりもかなり安くなります。シンプルで需要があるからかな?

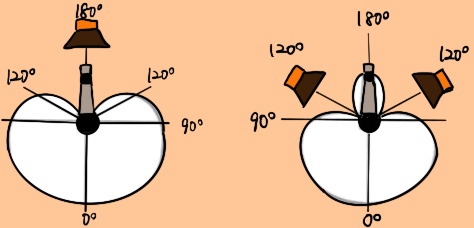

指向性

マイクには指向性というものがあります。マイクによってどの方向から音を拾うことができるのかが決まっているんです。捉えたい音を最大限に収音し、ハウリングなどの音を最小限におさえるために、指向性を気にしながらマイクの設置する場所も決めなければなりません。

なので、やみくもに選んでいたら、大変なことになります。ボーカルを録音したいのに、エアコンの音を収音してしまった!!など。

それでは指向性を見ていきましょう。

指向性には3つのタイプがあります。

1:無指向性

2:単一指向性(カーディオイド、スーパーカーディオイド、ハイパーカーディオイド)

3:双指向性

マイクによってこの3つの種類の指向性にわかれます。

無指向性

無指向性マイクは、全ての方向から同じ感度で収音します。この指向性が必要になるのは、会議などでテーブル全員の声を均一に拾いたい時などには便利です。その反面、誰かの声をピンポイントで拾うことはできません。

単一指向性(サブカーディオイド)

サブカーディオイドは無指向性のマイクよりもわずかに狭い範囲を収音します。また、カーディオイドよりも少し広い範囲を収音します。楽器などを録音する時は、このサブカーディオイドをしようすることがあります。

サブカーディオイドはワイドカーディオイドと呼ばれることもあります。

単一指向性(カーディオイド)

単一指向性の代表格がカーディオイドです。ハートの形に似ていることからこの名前がついています。

マイクの正面の音を精密に収音し、マイクの背面の音はあまり拾いません。

マイクを動かしながらうたうタイプの人の声も拾いやすくなっています。

単一指向性(スーパーカーディオイド)

スーパーカーディオイドは横からの音を遮断します。ただ、背面の音は少し収音されます。

単一指向性(ハイパーカーディオイド)

ハイパーカーディオイドは次に紹介する双指向性の性質を少し備えています。背面に対する感度がスーパーカーディオイドよりも高くなっています。

ハイパーカーディオイドも横からの音を遮断します。

双指向性

双指向性はフィギュア8とも呼ばれます。双方から収音できるため、2人で歌をうたい録音することが可能になります。背面も正面と同じくらいの感度があります。

横からの音はシャットダウンし、正面と背面の音を拾い上げます。

一番上の無指向性はいろんな音を収音する。そこから指向性が下に向かうにしたがって、狙った音を収音できます。

また、最近のマイクでは、指向性を切り替えることができるので、そういった製品を選ぶのもいいんではないでしょうか。

周波数特性

周波数特性はマイクによって違います。高音が伸びるマイクや中域が伸びるマイクなど、さまざまなマイクがあります。

自分にあったマイクを使うには、自分の声質と違ったマイクを選ぶのがいいかと思います。

高域がよく出る人は、マイクは中域がよく出るマイクを選び、中域がよく出るボーカリストは、高域が伸びるマイクを選ぶと声にはりが出ていい感じになると思います。

ギターやベース

ギターやベースを録音するときにも注意することがあります。それはオーディオインターフェイスにHi-Z端子がついているかどうかです。

最近発売されているオーディオインターフェイスには、多分全ての機種に搭載されていますので、問題はないでしょう。

あとは、GarageBandに触れながら録音テクニックをつけていけば、この章は完璧となります。

本日のまとめ

いかがでしたでしょうか?

GarageBandは、その使いやすさと多彩な機能により、音楽制作はもちろん、システムの構築にも活用できます。

初めて触れる方でも、直感的な操作で楽曲やプロジェクトを作成することができるこのツールは、クリエイティビティをかきたてること間違いありません。

あなたもきっと、最初の一音から始めて、徐々に大きな調和へと導いていく喜びを感じることでしょう。そして、GarageBandがその手助けとなることでしょう。

ぜひ、GarageBandを手に取り、あなた自身の創造力を解放してみてください。

それではまたいつかお会いしましょう。

Recent Posts