ゴリラスタジオ監修のGarageBandの本が、Kindleにて好評発売中!

GarageBandの使い方やスコアの作成、MIDIの操作方法など盛りだくさん。

ミックスのやり方や、音源をデータの共有などをわかりやすく解説。

わからない操作を目次で早引き!新しい情報を随時公開!

ゴリラシリーズです。

フェードについて

GarageBandでフェードインとフェードアウトを使いこなすことで、さまざまな効果を楽曲に付け加えることができます。

今回は、フェードの使い方や種類、特殊な使い方など、その方法を見ていきます。

フェードとは

フェードとは、DAWを使っている方なら、一度は耳にしたことがある用語だと思います。

フェードの効果としては、次第に音が小さくなっていくフェード効果をフェードアウトといい、次第に大きくなっていくフェード効果を、フェードインと言います。

2つの音源があった場合に、はじめの音源が小さくなりながら、同時に次の音源の音が大きくなるフェード効果をクロスフェードと言います。

また、このフェードをゆっくりかけたり、早くかけたりできる機能として、フェードカーブ機能などもあります。

なかでもフェードアウトは、音楽ジャンルを問わず様々な楽曲で利用されている手法になります。

GarageBandにはiPhone用のアプリとiPad用、Mac用のDAWソフトの3つのデバイスで使用できます。

今回は、Mac用のDAWソフトでのフェード処理を解説します。

初心者の方で、フェードイン・フェードアウトの設定がいまいちわからない、他にどのようなフェード機能があるのかなどを知りたい方は、一緒に確認してみましょう。

GarageBandでフェードイン・フェードアウトの設定

まず、フェードインとフェードアウトの設定方法です。

GarageBandでは、フェードインやフェードアウトなどのフェード処理をする場合には、オートメーションを使わないとできない仕様になっています。

なので、オートメーションという機能でフェードイン・フェードアウトを設定します。

オートメーション機能というものを皆さんはご存知でしょうか?

オートメーション機能を使うことで自動でピッチを変えたりベロシティを変えたりと、さまざまな表現ができるようになります。

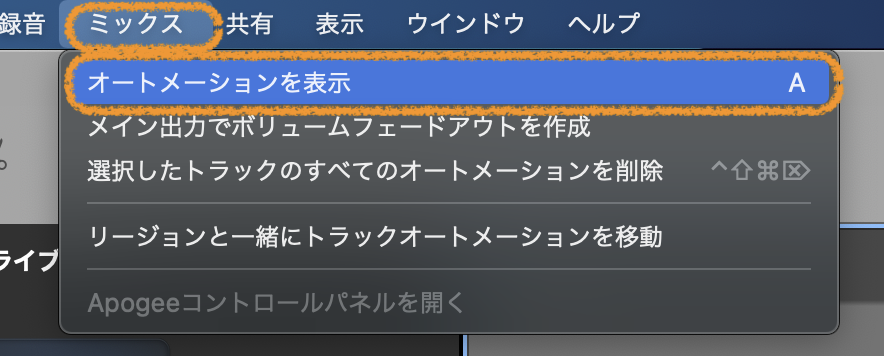

GarageBandの上のメニューから『ミックス』を選択し、その中の『オートメーションを表示』を選びます。

ショートカットキーでは、キーボードの『A』です。オートメーションの『A』と覚えておきましょう。

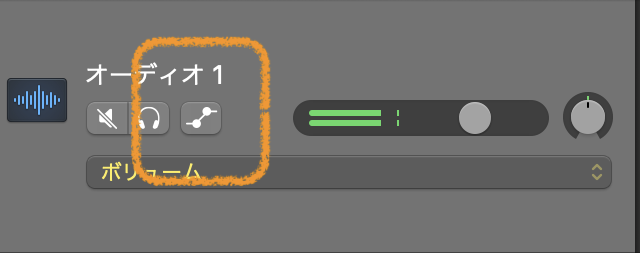

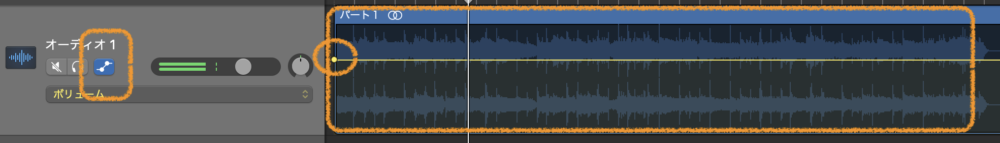

トラックにオートメーションボタンが出てきます。それをクリックします。

オートメーションボタンが青色に点灯します。トラックにオートメーションが書けるようになるのでポインタをドラッグして操作します。

これでオートメーションが使えるようになります。

今回はボリュームのオートメーションを使って、フェードイン、フェードアウトを適用し、楽曲に取り入れてみましょう。使う曲は3分ほどで作った音源を使うことにします。

曲に関する苦情、相談、問い合わせは一切行っておりません(笑)

この曲を使っていきます。

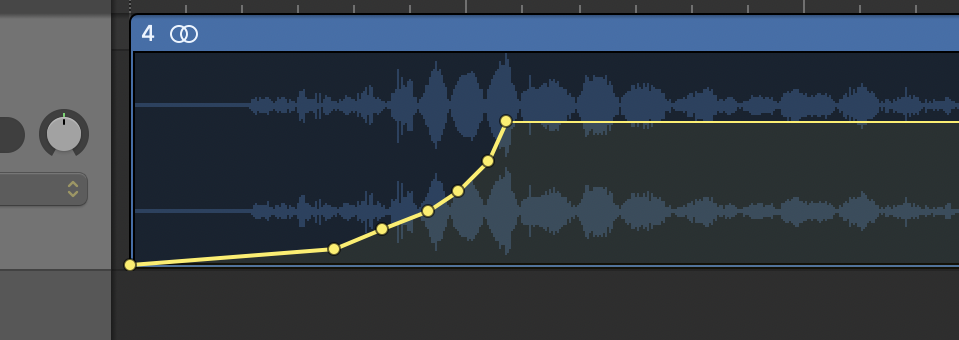

フェードイン

フェードインは、徐々に音量を上げる方法になります。

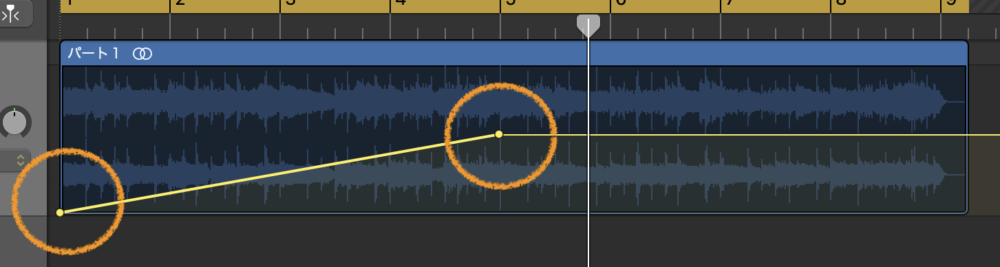

オートメーションを一番下から、任意の位置まで音量を上げることで作り出すことができます。

徐々に盛り上がってきますね。

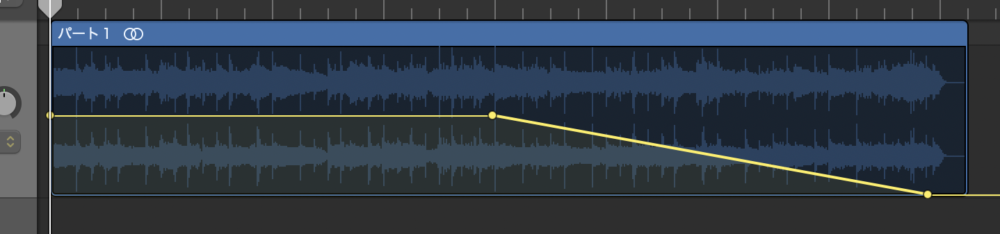

フェードアウト

フェードアウトでは、徐々に音量が下がっていく方法になります。

曲の終わりなどで結構使われる手法になります。

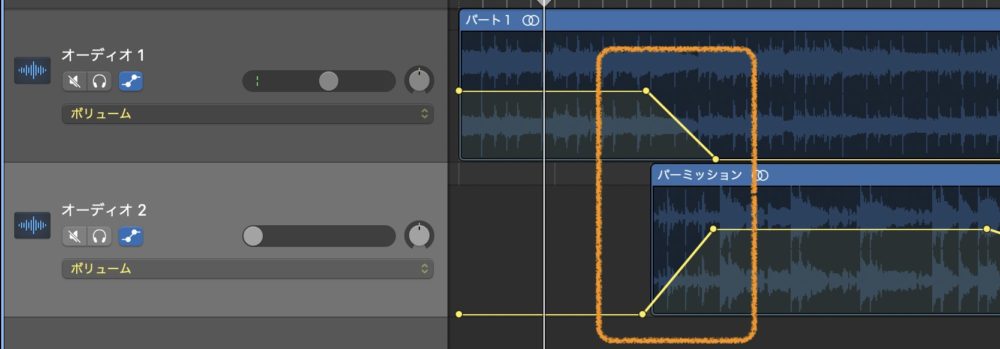

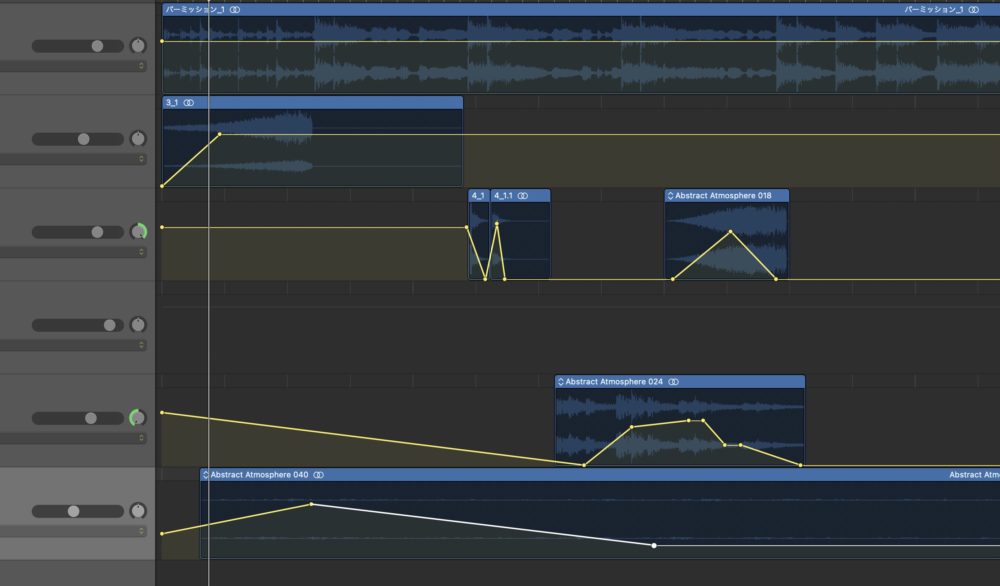

擬似的なクロスフェード

GarageBandには、クロスフェード機能がありません。

そのため、クロスフェードを適用するには、フェードインとフェードアウトの両方を使って、擬似的な効果を得るように設定するしか方法がありません。

やり方は以下の通りです。

フェードアウトする曲とフェードインさせる曲をそれぞれ用意します。初めの曲をフェードアウトさせると共に、2曲目をフェードインさせます。

ここで注意することが、同じ一からフェードイン、アウトさせることです。

これでクロスフェードが完成しました。

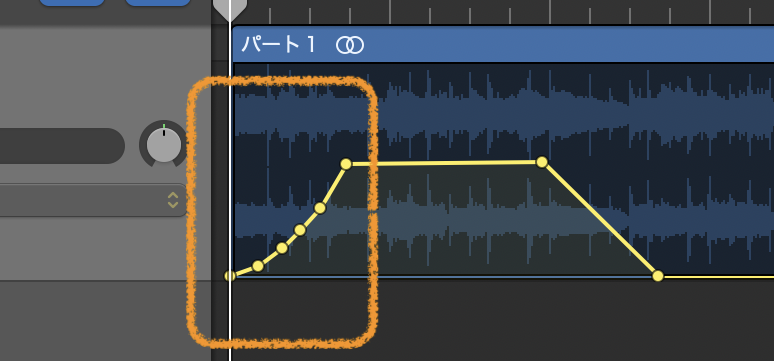

フェードカーブをつけてみる

フェードには、フェードカーブと言う機能をつけることができます。

このフェードカーブは、ゆっくりとフェードインさせたり、素早くフェードアウトさせたりと、使い方によっては、さまざまな効果をつけることができます。

GarageBandでフェードカーブをかけるには、ポインタをたくさん打ち、円を描くように音量調整していきます。

フェード以外のテクニック

楽曲をフェードアウトさせて終わらせるやり方は、皆さんも使っているテクニックの一つではないでしょうか。

ただ、全ての曲をフェードアウト処理して楽曲を終わらせるだけなら芸があまりありません。

そこでフェードアウトやフェードインを使って、さまざまな効果を付け、一つ上の楽曲を作ってみるのも良いのではないでしょうか。

ここからは、フェードのいろいろな使い方を見ていきたいと思います。

1.シンバルテクニック

シンバルテクニックは、シンバルの単音を逆再生させ、そこにフェードインをかけることで特殊効果を狙う方法です。

逆再生のシンバル素材を使ってオートメーションをつけていきます。

オートメーションの長さにより、素早く立ち上がるシンバルや、徐々に音量が上がるシンバルを作ることができます。

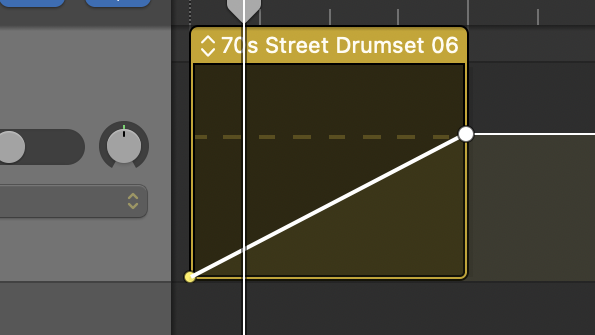

2.パンフェード

パンフェードは、パンを左右に振りながらフェード処理をするテクニックです。上の画像は左から右にパンニングするように設定しています。

パンフェードを使うことで、左から右に流れる音をフェードイン、フェードアウトし近づいて遠のく演出を作り出すことができます。

先程のシンバルにパンニングを行い、フェード処理はそのままの音を確認してください。

こういった演出をつけるのも面白いかもしれませんね。

3.フェードカーブイン

フェードカーブインは、アタックが強い音に対して、アタックを少し和らげたい音を出す時に使います。

いきなり爆音が鳴るよりもウワッと出てくる音に仕上げることができます。

ポイントは、早めのフェードカーブインを使うところです。

サンプルとして、HIT音を使って実験してみます。

このバシっという音にフェードカーブインをつけてみます。

アタックが一番大きくなるところを目掛けてカーブを調整してみます。

分かりにくいかもしれませんが、アタック部分の音が少し柔らかくなったのがわかると思います。

このように、フェードカーブインをつけることで、音のアタック部分も調整できるのです。

4.スネアにフェードを加える

スネアドラムのタンタンタンタンという音に対してフェードインをかけることで、強弱を付け加えることができます。

スネアの単音にフェードをかけます。

スネアに強弱が出てきたのではないでしょうか。

MIDIノートのベロシティを調整することで同じ効果を得られますが、フェード処理をした方が素早くできるのではないでしょうか。

5.散乱フェード

同じトラックを複製して、パンニングを設定し、それぞれのトラックにさまざまなフェード処理を加えることで、無限のパターン演出をすることができます。

フェードの種類や長さ、パン位置によって自分なりのアレンジができることでしょう。

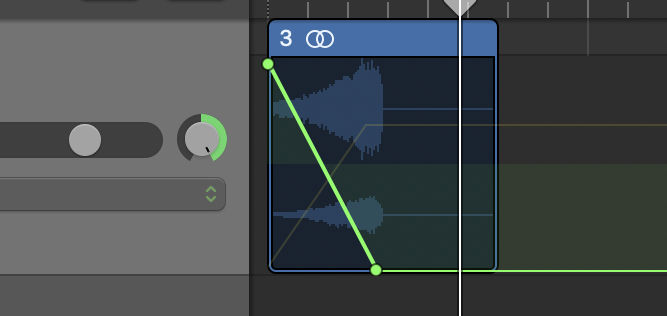

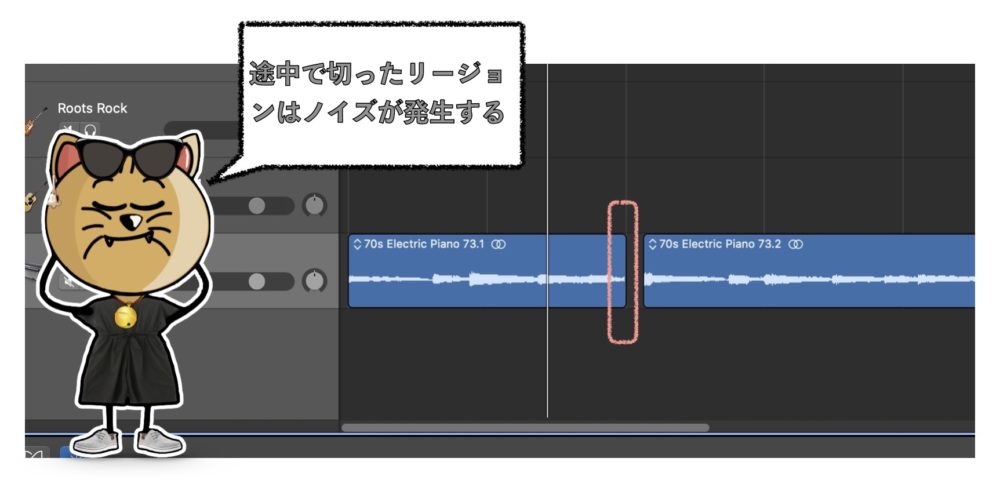

6、リージョンのクラックルノイズを除去する

フェードを使いリージョンのクラックルノイズ(プチプチ音)を削除します。

処理前の音です。最後の切れる部分に注目してください。

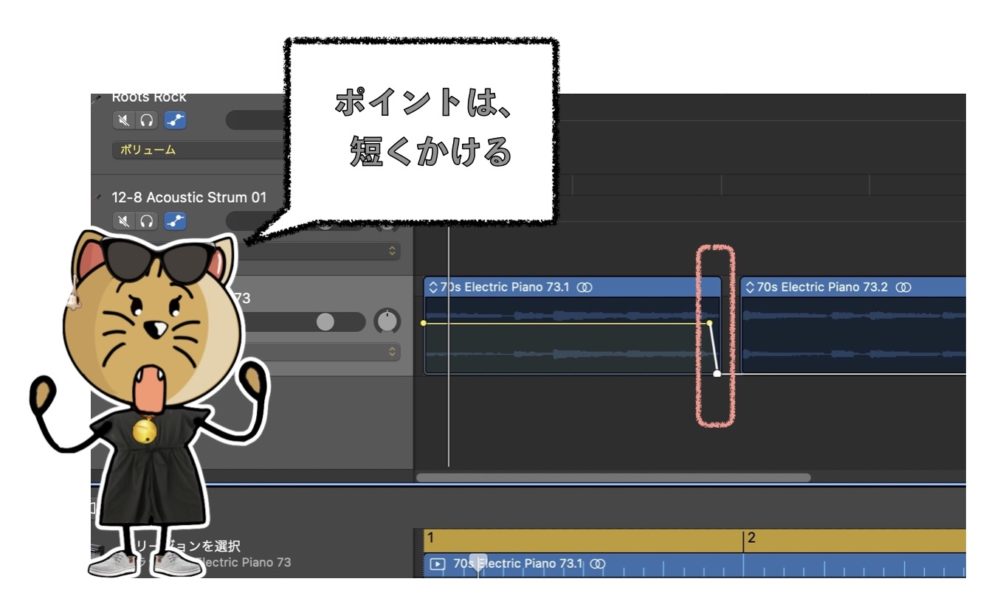

リージョンを途中でカットした場合に、リージョンの終わりの音が切れてクラックルノイズが発生することがあります。

このノイズを回避するには、フェード処理をかけることで解決することができるでしょう。

リージョンの終わり部分にフェード処理を適用します。これだけで、プチプチっと鳴る嫌な音がなくなるでしょう。

処理後の音を確認してみましょう。

ノイズが消えているのがわかると思います。ポイントは、フェードを短くかけることです。

単音で聴いていると分かるのですが、楽曲全体で聞くとクラックルノイズは聞こえません。ミックスで音量を上げたときに、この嫌な音が出てくる場合があり、最悪のミックスとなってしまうので、こういった細かい処理ができるように気をつけてください。

リージョン処理の仕方

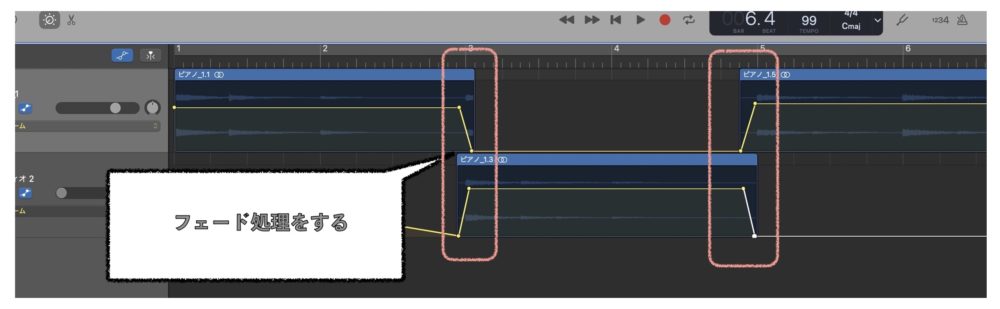

リージョンの処理は、丁寧にするのであればフェードイン、アウトを使い仕上げます。

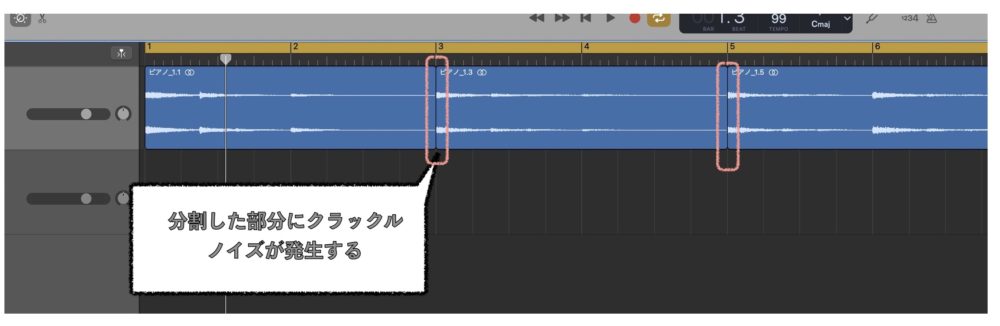

分割したリージョンでは、分割したところにクラックルノイズが発生します。

これを回避するには、分割したリージョンを別トラックに移しフェード処理をかけます。

ポイントとしては、音が切れないようにリージョンを重ね、そこにフェードインとアウトを入れてやります。

これで、オーディオファイルのプチノイズなどを除去することができます。

リバーブの音もフェードでカット

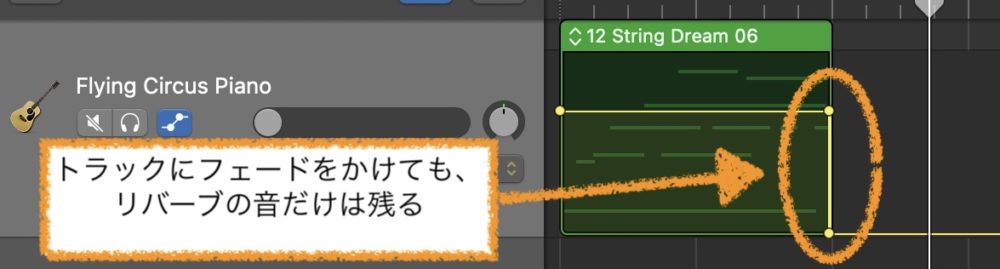

フェード処理をするときに、トラックごとにフェードをかけると、リバーブの音だけが残る場合があります。

リバーブの音も聞こえなくしたい場合は、マスタートラックを使用します。

マスタートラックにフェードを書くことで、音を一時的に無くし、リバーブの音も聞こえなくすることができます。

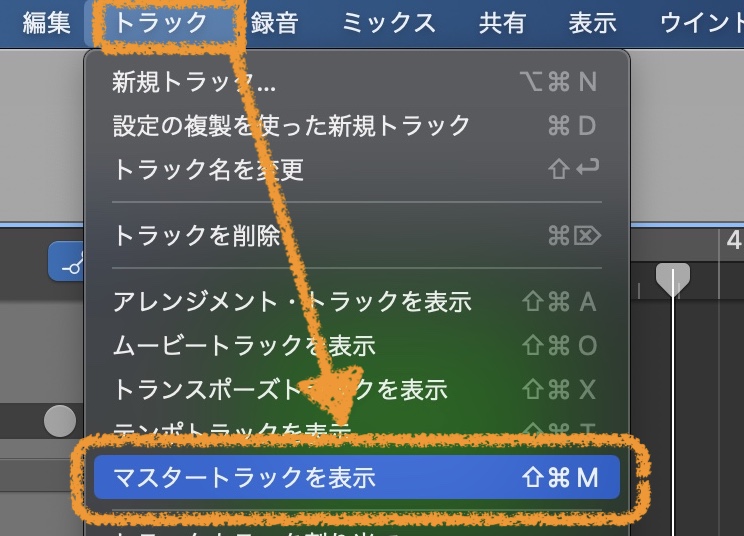

画面上のメニューから、『トラック』の中の『マスタートラックを表示』を選択します。

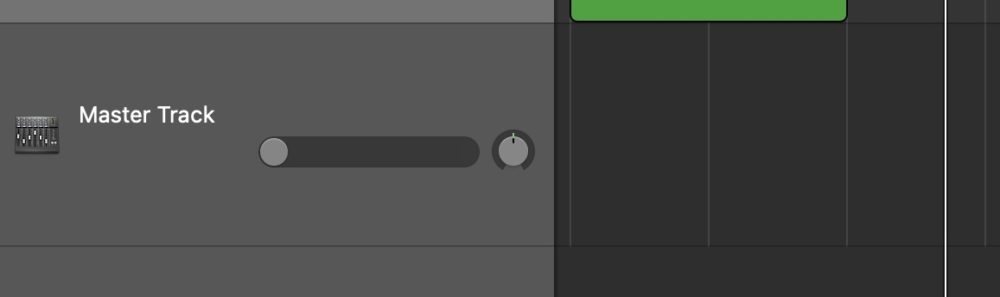

これでマスタートラックが出来上がります。

次にオートメーションを適用させます。

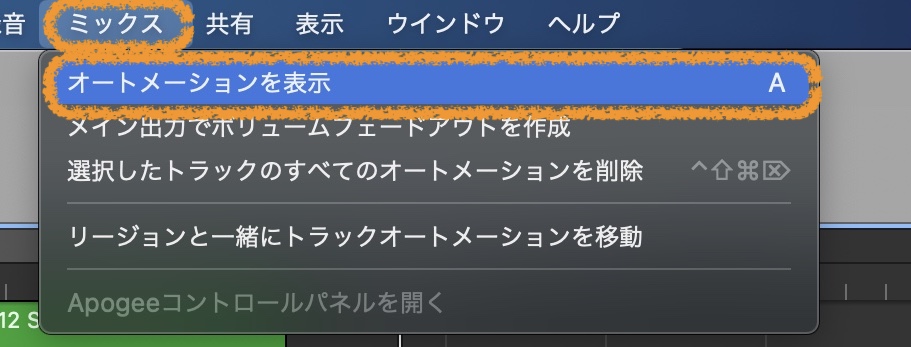

画面上のミックスから、オートメーションを表示を選択します。

❶のマスタートラックのオートメーションを点灯させます。

❷でボリュームを選択します。

❸で、音を切りたいところでオートメーション(直角)を書きます。

これで、全体の音がバッサリとカットされるため、トラックに適用しているリバーブやディレイなどの音が完全になくなります。

フェードの使い方まとめ

いかがでしたでしょうか。

フェードは楽曲を制作する上では、無くてはならない機能です。

正しい使い方をマスターすることで、今までにない結果を生み出すこともできます。

自分なりのフェードを試してみて、楽曲に変化をつけていきましょう!

それではまた。

Recent Posts