耳で聞きながら記事を読む

この記事は耳で聞きながら読むことができます。

何かをしながら読むことも、寝ながら読むこともできるので、作業の効率が上がるのではないでしょうか。

Logic Proの使い方の本が、Amazon Kindleにて好評発売中です。

Logic Proの操作やMIDI操作などを知りたい方やエフェクトの使い方がわからない、ミックスやマスタリングを勉強したいという方は、一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

また、アップデートにも対応しているため、最新の情報が手に入ります。

gorilla studio監修のLogic Proシリーズを楽しんでいただけたら幸いです。

等ラウドネス曲線について

皆さんは等ラウドネス曲線はご存知でしょうか?多少は知っているという方もいるかもしれません。

今回は、この等ラウドネス曲線について説明していきます。

音は人によって感じ方が違います。そもそも、人はなぜ音を聞くことができるのか?

それはさておき、音には、全然聞こえない音もあれば、ものすごく聞こえやすい音もあります。それは、周波数でも同じで、聞こえやすい周波数、聞こえにくい周波数があるのです。

dBとsoneって何?

dB(デシベル)

dBはデシベルの略で、音の相対的な大きさや強度を測定するために使われます。

例えば、音のレベルが80 dBの場合、「80デシベル」と読みます。

sone(ソーン)

soneは人間の聴覚による音の大きさを表すための単位です。

例えば、音の大きさが2 soneの場合、「2ソーン」と読みます。

覚えておいてくださいね。

dBは音の物理的なエネルギーの測定であり、一方、soneは人間の聴覚による主観的な音の大きさを表します。

音圧戦争とは

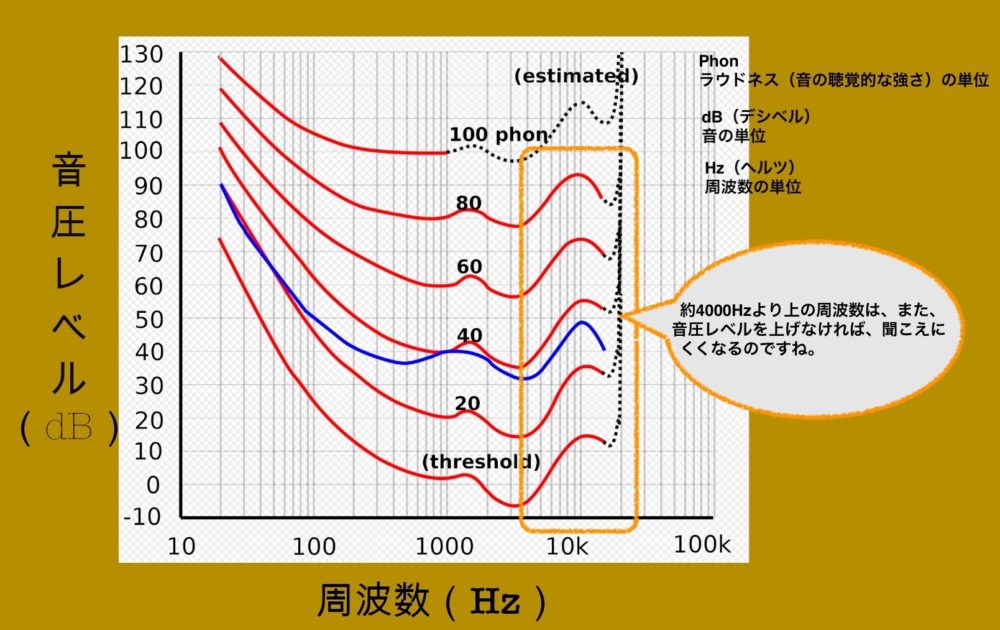

等ラウドネス曲線(Equal Loudness Contour)は、人間の聴覚において、異なる周波数の音が同じ音量(ラウドネス)に感じられるような曲線のことを指します。

つまり、周波数ごとに音量を調整した場合でも、人間が同じ大きさの音に感じるための補正曲線として理解できます。

人間の耳は、周波数によって音の聴こえ方が異なります。

一般的に、中間の周波数帯(約1kHz〜4kHz)が人間の耳に最も敏感で、これらの周波数帯の音は比較的低い音量でも聴こえやすく感じられます。

一方、低音(低い周波数)や高音(高い周波数)は、同じ音量でも聴こえにくい傾向があります。

可聴領域は一般的に20Hzから20kHzですが、年齢や個人差によっても変化します。特に高音域は年齢とともに聴き取りにくくなることがあります。

高齢になると、高い周波数の音が聞き取りづらくなる現象を年齢関連の聴力低下(presbycusis)と呼びます。

ラウドネスの音圧戦争とは、音楽制作や音響の分野において、楽曲や音をより大きく、派手に聞こえるようにする傾向を指します。

特に、音楽のラウドネスを上げることで、楽曲をより印象的に聴かせようとする試みが行われてきました。

これは、ラジオ放送やCDなど、音楽メディアがデジタル化されるにつれて顕著になりました。

競合他社との差別化や注意を引くために、音楽制作時に楽曲全体のラウドネスを上げる処理が行われることがありました。

この結果、音楽が一定のレベル以上で圧縮され、音の情報量が減少することで、音の細部やダイナミクスが失われ、音質が悪化することが問題となりました。

この音圧戦争に対して、一部の音楽愛好家やオーディオエンジニアは、「音の質」を重視し、ダイナミクスの豊かさや細部まで聴き取れる音楽体験を追求する動きもあります。

音楽のラウドネスに関する懸念は、音楽産業における重要な議題となっています。

ラウドネスと音圧レベル

音圧レベルは音の物理的なエネルギーを表す言葉で、単位はdBです。

これは入力信号の音圧から得られるエネルギーを示します。

一方、ラウドネスは人間の聴感上での音の聞こえ方を表す言葉で、「音の大きさ」とも呼ばれます。

単位はsoneで表されます。

soneとは、1kHzの純音の音圧レベルが40dBの音を1soneとし、それを基準にして聴取者が感じる音量の比率を尺度として表現されます。

例えば、聴取者が1soneの音に対して2倍の音量になったと判断する場合、ラウドネスは2soneとなります。

このように、音圧レベル(dB)は物理的な定量的な値であるのに対し、ラウドネス(sone)は人間の聴覚による定性的な要素を含んで定められた値です。

ラウドネスは身近なところでは、テレビやラジオなどの放送音において、番組間での音量の相違を削減する処理に利用されています。

ただし、テレビで操作できる音量はあまりラウドネスと関係なく、テレビに搭載されたスピーカーが出力できる音の最大値が通常100とされています。

等ラウドネス曲線とは何ですか?

さて、ここまでの話で、『人の耳は周波数帯域によって音量の感じ方や聞こえる音が違ってくる』ということがわかってきたことでしょう。

等ラウドネス曲線の線が複数ありますが、複数ある理由は、「人が音の感じ方や感覚」を集計し平均化したものだからです。

先ほども述べたように、人によって音の聴き取れる周波数や、感じ方が違うということですね。

人間の耳では特定の周波数に対しては、聞きやすい周波数帯域があります。

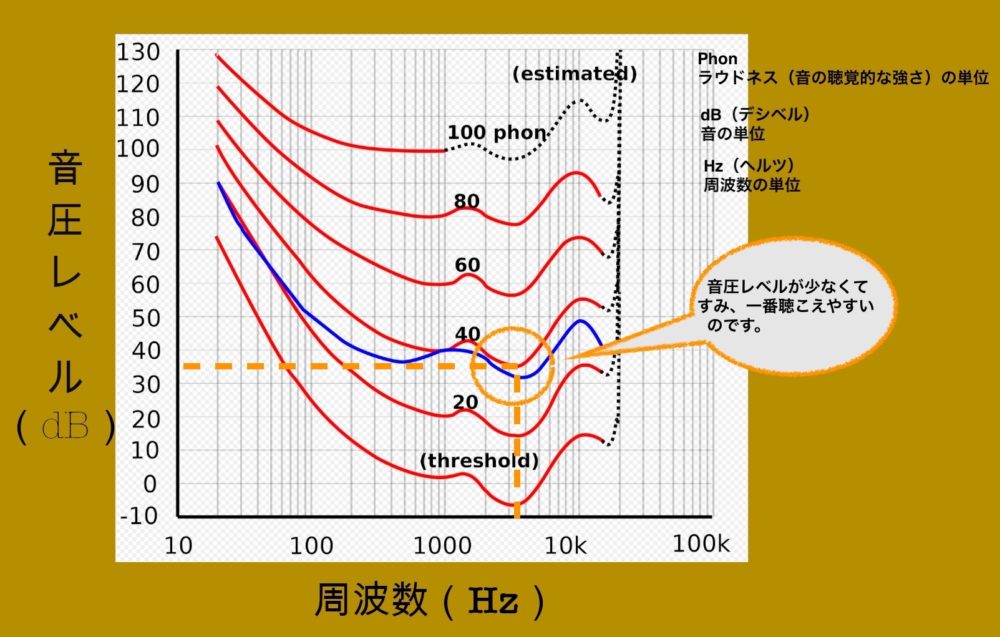

周波数の4kHz辺りは一番感度がよく、聞きやすい周波数帯域でしょう。

逆に低音帯域は人間の耳では聞き取りにくい帯域になります。

市販の音源のボリュームを下げていくと分かりますが、低音は音量を下げていくと聴こえなくなります。

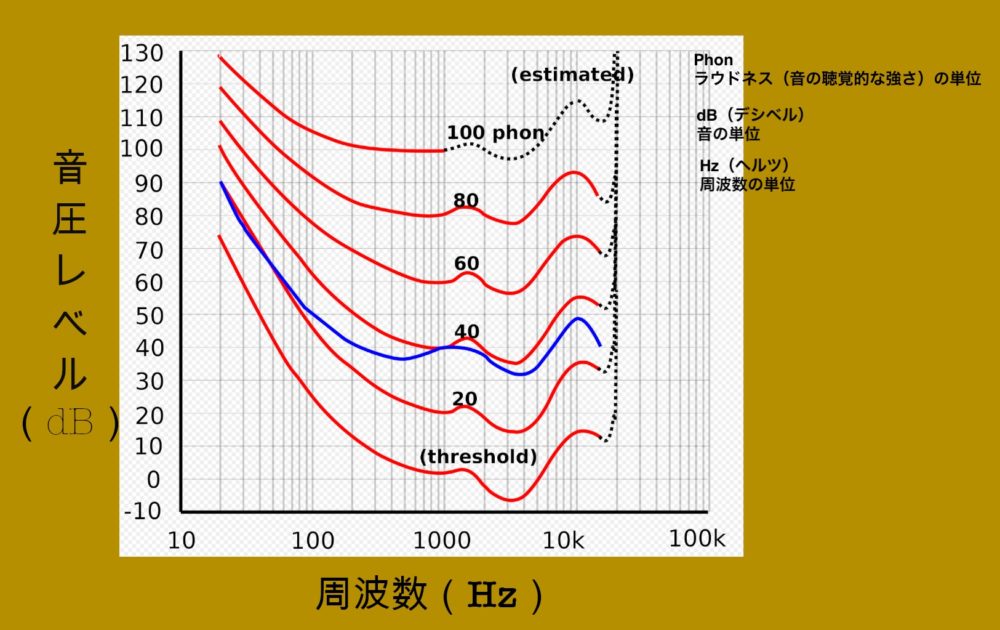

等ラウドネス曲線の見方

ここからは、等ラウドネス曲線の見方について解説していきます。

下の等ラウドネス曲線の図を見ても、何を書いているのかわからないと思います。

見方がわかれば、簡単に感じるかもしれませんが、今の段階では『?』がつきますよね。

それでは、ラウドネス曲線を確認していきましょう。

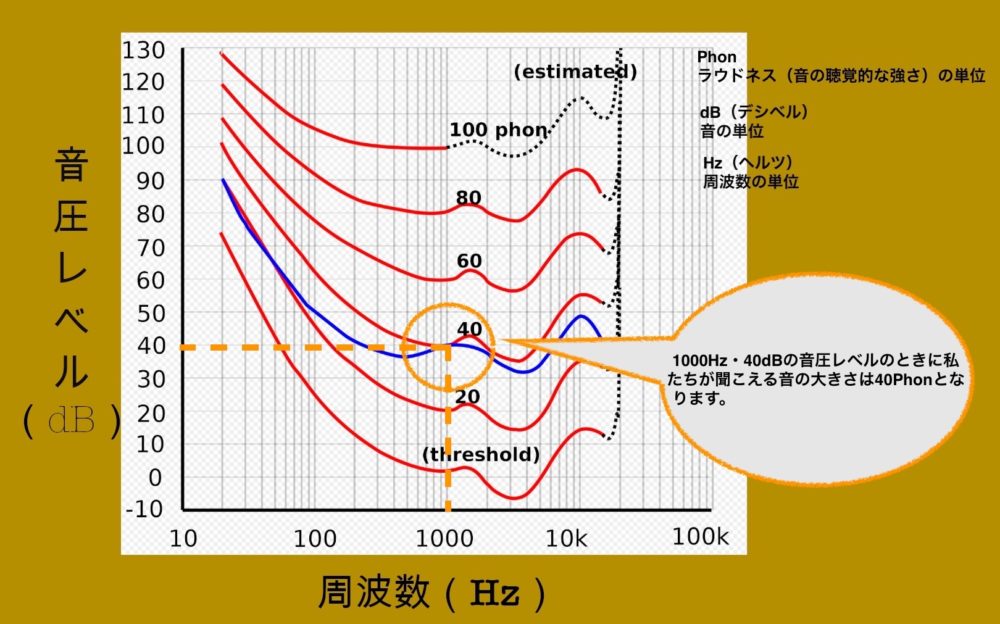

周波数によって人の聞こえる感度が違うと話してきましたが、1000Hz、40dBの音圧レベルのときに、人間の耳で聞こえる音の大きさは40Phonということになります。

Phonとは、ラウドネスの単位となり、音の聴覚的な強さになります。簡単に言うと、人が音として聴こえる強さ『うるさい・静か』になります。

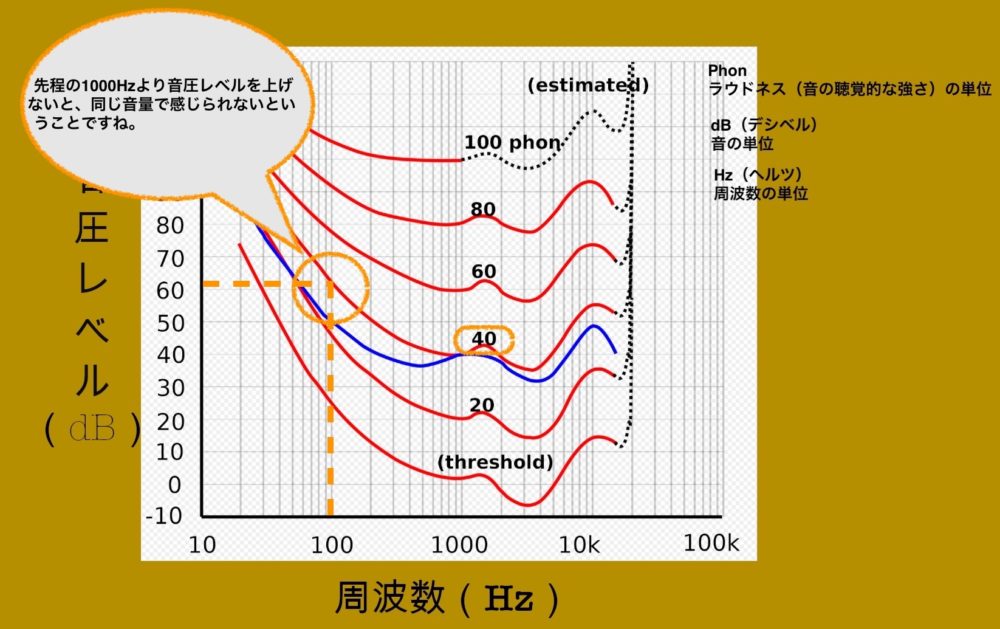

これを同じ40Phonの音の大きさで聞くためには、100Hzの帯域なら約62dBほどの音圧レベルが必要になります。40Phonの赤線を見てもらえばわかります。

これは何を意味するのかというと、低域にいくほど同じ音の大きさを感じようとすれば、音圧レベルを上げなければいけないということです。

以上のように、低域は音圧レベルを上げないと、『人間の聴感上は聞こえにくい』4000Hz付近は音圧レベルを上げなくても『人間の聴感上は聞こえやすい』ということになります。

この4000Hzあたりから上の周波数では、また音圧レベルを上げていかないと、人が同じ音量で聞き取るには聞こえにくくなってきます。

ミックスする中で、こういった等ラウドネス曲線を意識しながら作業を進めてみるのもいいかもしれません。

ラウドネスなどを計測するには、Waves社の『WLM PLUS LOUDNESS METER』などのプラグインを使うことで、素早く簡単に計測できます。

ミックスするためのコツ

では、「等ラウドネス曲線のことはわかったけど、どのようにミックスすればいいの?」って疑問が出てくるのではないでしょうか。

ここで、解決する方法はただ一つ。『リファレンス楽曲を使う』です。

リファレンス楽曲とは何か?というと、『自分の好きなアーティストの楽曲の音圧や周波数帯域をそのまま真似をする』という『お手本』みたいなものです。

このリファレンス楽曲を使うことで、聴感上も正しい音圧にでき、ミックスも上達していくのです。

皆さんも自分のリファレンス楽曲を見つけてみてください。

あっ!注意点としては、リファレンス楽曲に使われている楽器は、なるべく自分が作っている楽曲の楽器と合わせるようにしてください。

そうしないと、周波数特性が結構変わってきますので。

※使っている楽器が同じでも、使っている楽器の音色が変われば周波数も変わってきますので、そこも注意が必要です。

リファレンス楽曲を使用する際のテクニックとしては、以下の点が考慮されます。

周波数バランスの確認

リファレンス楽曲を使って自分の制作した音楽を比較する際には、周波数バランスに注意しましょう。リファレンス楽曲がどのような周波数分布を持っているのかを把握し、自分の曲と比較して欠けている周波数帯域を確認します。

音量の比較

リファレンス楽曲と自分の楽曲の音量を比較して、違いがないかを確認します。ラウドネスを均一に保つことで、公平な比較が可能になります。

スペクトラル解析

スペクトラル解析を用いて、リファレンス楽曲と自分の楽曲の周波数特性を可視化します。周波数領域での違いを把握し、必要に応じて調整を行います。

A/Bテスト

リファレンス楽曲を使ってA/Bテストを行いながら、自分の楽曲の改善点を見つけていきます。リファレンス楽曲との違いに気付きやすくするために、短いフレーズや特定のセクションを繰り返し比較すると良いでしょう。

等ラウドネス曲線まとめ

『音量を小さくすると低音が聞こえにくくなる』

『低音を聞こえやすくするためには、音圧レベルを上げなければいけない』

『約4000Hz付近の音は、聞こえやすい』

『約5000Hz以上の周波数帯域では、音圧レベルを上げないと聞こえにくい』

『リファレンス楽曲を使う』

『あまり神経質にならない』

ということになります。

私たちがミックスをする際に気をつけることは、小さな音量でミックスしてしまうと、低域が聞き取りにくく、バランスの悪いミックスになってしまうということです。

適度な音量でミックスしていくことが重要になるのですが、それでもまだ十分ではありません。

これを解決するのは、やはり『リファレンス楽曲を分析する』です。

リファレンス楽曲を聴きながら調整することで、自分が好きなアーティストの音圧や周波数帯域にあった楽曲をミックスすることができます。

最後にも書いたように、あまり神経質にならずに、自分が「かっこいい音」と思う音をミックスしていけば、一番良いでしょう。

それでは、また。

Recent Posts