ゴリラスタジオ監修のGarageBandの本、Kindleで大好評発売中!音楽制作の未知なる領域を探求したい方必見です!

GarageBandの使い方からスコアの作成、MIDIの操作まで、わかりやすく解説しています。

ミックスのテクニックや音源のデータ共有についても詳しく解説しており、目次を使って簡単に目的の情報にアクセスできます。

さらに、新しい情報も随時公開されるので常に最新のトピックが手に入ります。

ゴリラシリーズの一冊にして、音楽制作のスキルを飛躍的に向上させましょう!

Enveloper(エンベローパー)とは

エンベローパーは、音の立ち上がりや音の余韻を自由に加工できるプラグインになります。GarageBandに標準で付いていますが、使い方がわからない人や、使ったことすらない人は多いはず。

今回は、エンベローパーの使い方を見ていき、今まで使ったことがない人も、この記事を読んで理解していきましょう。

それでは行きますよ!

Enveloper(エンベローパー)の使い方

エンベローパーは、GarageBandに標準で付いているプラグインエフェクトです。他社から出ているエンベローパーの方が機能が多いし、できることがGarageBandのより多いんですが、標準で付いているエンベローパーでも、十分な機能があります。

まずは、GarageBand付属のエンベローパーを使いこなし、基礎力を身につけてください。

開き方は、『Dynamics』→『Enveloper』で選択しプラグインをセットします。

音の加工をするにあたり、キックの音を読み込んで、このキック音をいじっていきます。音の立ち上がり(トランジション)が多いキックは、加工すると音の変化がとても分かりやすくなります。

次は、エンベローパーの各パラメーターを確認していきます。

オン/オフ機能

エンベローパーを適用するときは、ボタンをオンにすると青く点灯します。オフにするとグレー色になりエフェクトが停止します。

チャンネルストリップ

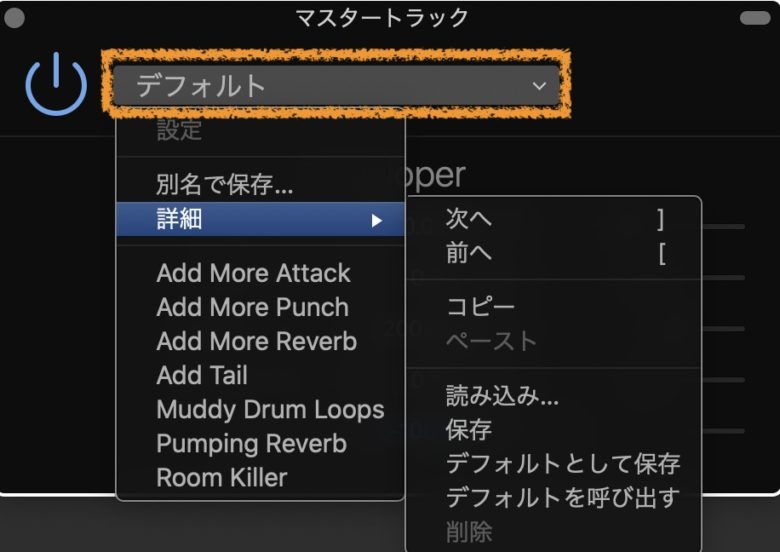

チャンネルストリップでは、テンプレートを選び使用することができます。テンプレートにあったエンベローパーの設定をしてくれるため、どういった設定をしているのか見てみるのも勉強になるかもしれません。

GarageBandなどのプラグインは、チャンネルストリップの中にテンプレートが入っています。

その設定を確認することで、ミックスのヒントとなることがありますので、ぜひ活用して自分のスキルにして見てください。

チャンネルストリップの中に詳細という項目がありますが、自分で作ったエンベローパーを保存したり、読み込んだりすることができます。

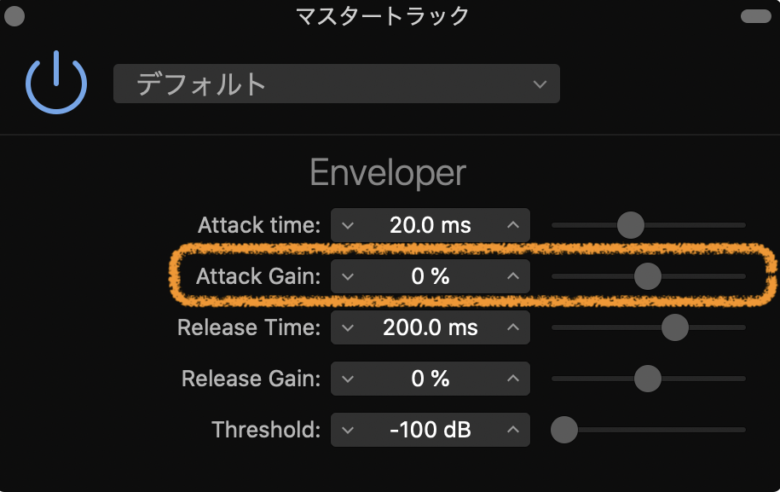

スレッショルド

エンベローパーを使用する時は、このスレッショルドを一番初めに設定します。スレッショルドの値を超える音にエンベロープが適用されるため、0dBに設定していると、いくらアタックタイムやリリースタイムなどをいじっても音の加工ができません。

まずは原音が加工できる位置までスレッショルドを下げましょう。-100dBで設定すると全ての音にエンベローパーが適用されます。

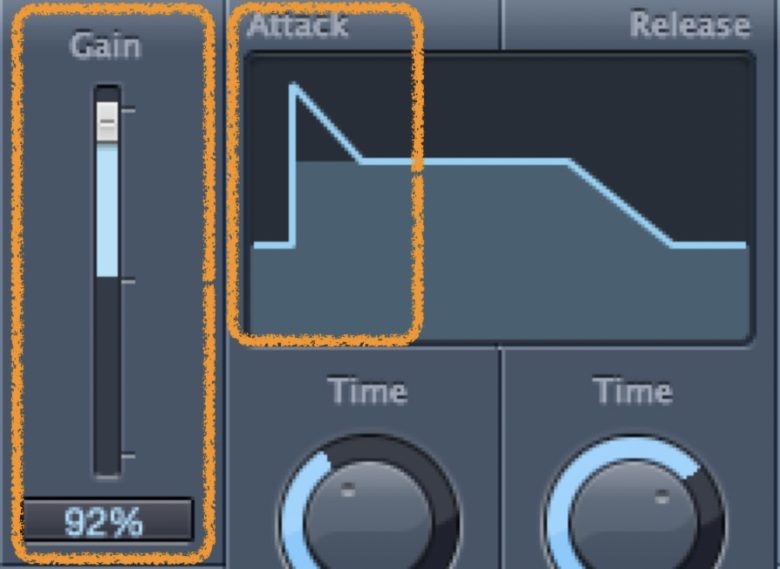

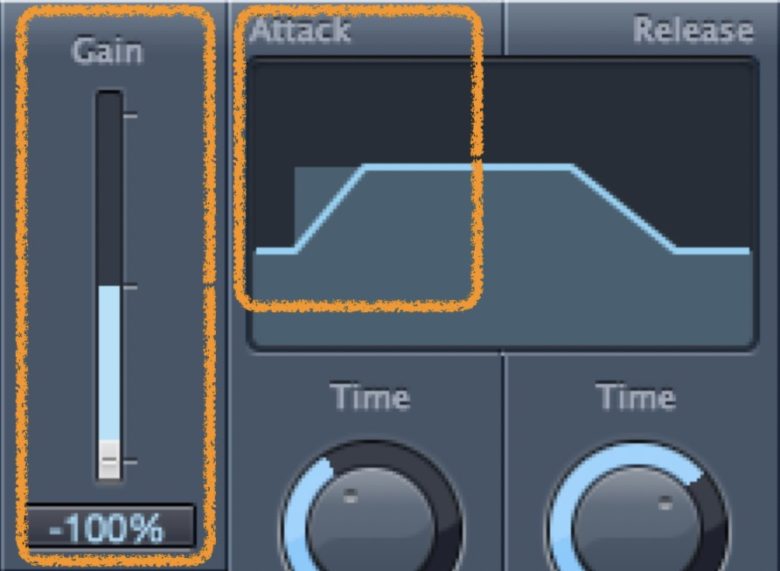

イメージはこんな感じです。

①のスレッショルドを下げると、②のスレッショルドバーが下がり、灰色の原音がスレッショルドを超えていた場合に加工ができるようになります。

それでは、そのほかのパラメーターも見ていきましょう。

アタックゲイン

アタックゲインは、ゲインツマミを上下させることで、立ち上がりの音を強くしたり弱くしたりします。

キックの立ち上がりの音に迫力を付けたいときはゲインの値をあげます。キックのトンっていう音の”ト”部分が大きくなるイメージです。

逆にこのゲイン値を下げると、立ち上がりの音が丸くなります。キックのトンっていう音が”モン”って感じの音になります。

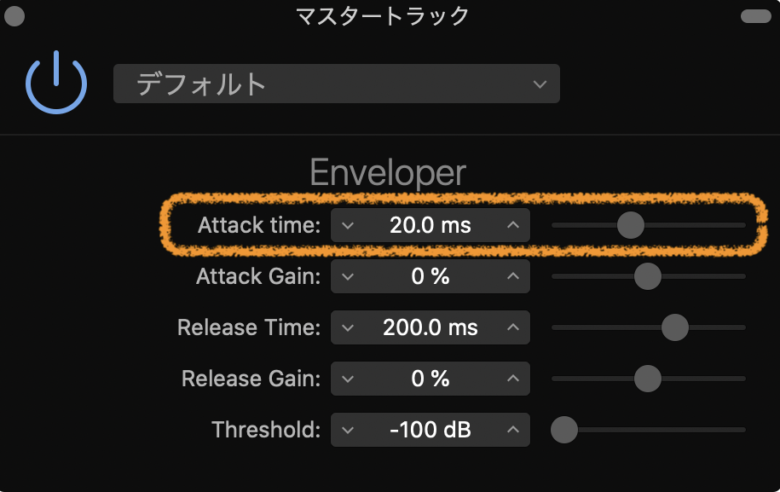

アタックタイム

アタックタイムは、音が立ち上がってからエンベローパーが効き始めるまでの時間を設定します。タイムはミリセカンドで表します。ms=(1/1000秒)

アタックタイムを設定する場合はアタックゲインの値を上下させて、アタックタイムを変更することで適用することができます。

ゲインを一番下まで下げることでアタックタイムを遅らせることができます。タイムの値を設定すると①の位置から②の位置にアタックタイムが設定され、音の立ち上がりがにぶくなります。

音的には”モワン”と言うちょっと頼りない音になります。

①から②に向かって原音に戻ります。

逆にゲインを一番上まであげアタックタイムを設定することで、音が鳴ると同時にエンベローパーが適用されるので、迫力ある音になります。先程のゲインと合わせると、立ち上がりだけものすごく大きな音で鳴るため、びっくりします。

アタックタイムをマックスまで上げることで、①立ち上がり後は②緩やかに原音に戻っていきます。

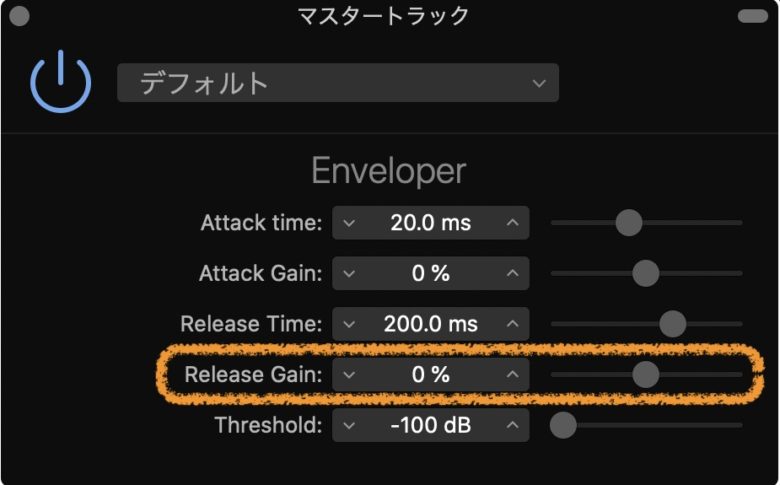

リリースゲイン

リリースゲインも使い方はアタックゲインと同じです。この値を上げると最後の余韻が持ち上がるようになります。逆に値を下げると余韻がなくなります。これを使用して、次に見ていくリリースタイムを設定します。

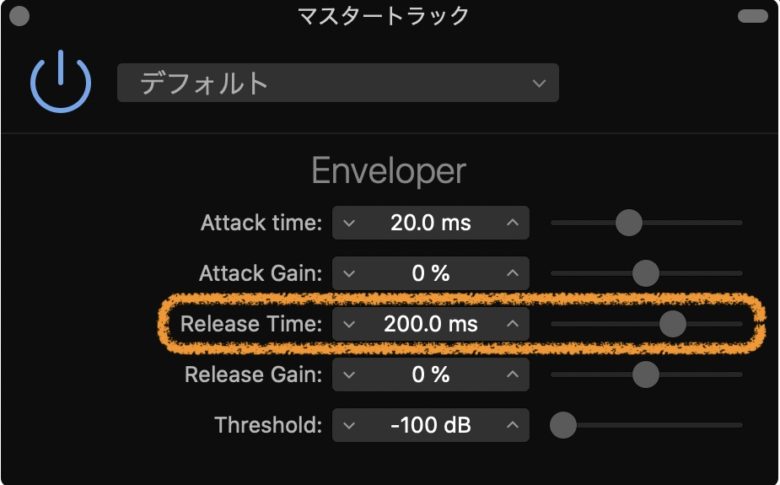

リリースタイム

リリースタイムは、原音に対して余韻を加工できるようになります。リリースタイムを設定するにはリリースゲインを先に設定します。

リリースの方のゲインを上げてリリースタイムを最大にすると、①の原音から②の2000msまでに余韻が上がっていきます。

その逆もありますが、ゲインを下げると余韻がなくなります。

GarageBandで使えるおすすめプラグインを紹介しています。GarageBandだけでは困難な設定や、初心者が使うだけでプロ級の音が素早く作れるため大変便利なラインナップとなっています。

詳細はGarageBandで使えるプラグインおすすめを確認してください。

GarageBand エンベローパーの使い方まとめ

今回はエンベローパーの使い方を見てきましたが、非常にマイナーなプラグインになるので使ったことがない人が大半だと思います。

これを機会に、音の加工を行って迫力ある音を作って見てください。

それではまた。

Recent Posts