エンベロープについて

みなさんは、エンベロープをご存知ですか?

そんなの知らなくても良い!適当にさわっていても良い音は作れる!と思っているそこのあなた。

少しだけお付き合い下さい。

エンベロープを知ることで、音源(シンセなどの音)やエフェクトプラグインを、自分が想像している音に変化させることができます。

音作りには欠かせない知識となるので、これから見ていくエンベロープをぜひ使っていきましょう!

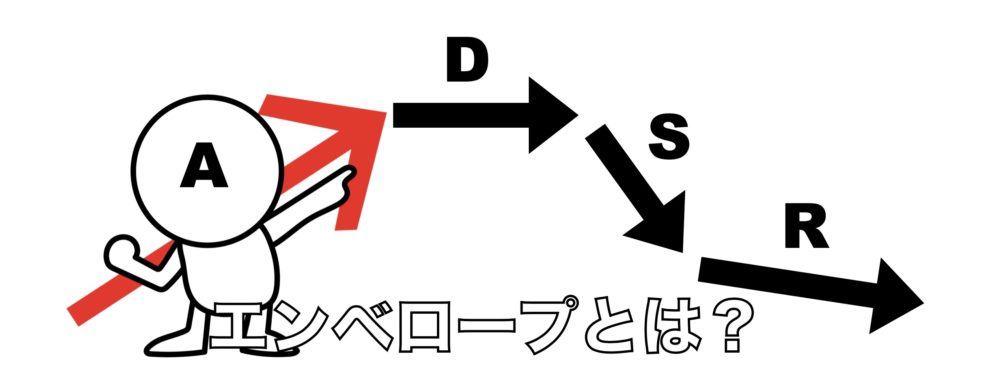

エンベロープのことを知るには、まずADSRを知る必要があります。

ADSRって何?

ADSRとは、Attack(アタック)、Decay(ディケイ)、Sustain(サステイン)、Release(リリース)の略語になります。

音量変化に関係する、あらゆる種類の音楽制作に欠かせない概念の一つになります。

この四つのパラメータを操作して、ADSRエンベロープのサウンドを構築していくのですが、この調整が非常に難しいんです。

ADSRでのパラメータをつかうことで、どういう風な音楽や音が作れるかを知ることは、クリエイターにとっても必要不可欠な知識になります。

今回は、このADSRエンベロープがどのように動作するのか、どういった使い方があるのかを、よりADSRへの理解が深められる様に解説していきます。

さらに、ADSRのパラメータを調整して求めているサウンドを作る方法についても見ていきます。

ADSRの概要

ADSRは、音のアタック、ディケイ、サステイン、リリースです。

この四つのパラメータが一緒になり、ADSRエンベロープを構成します。

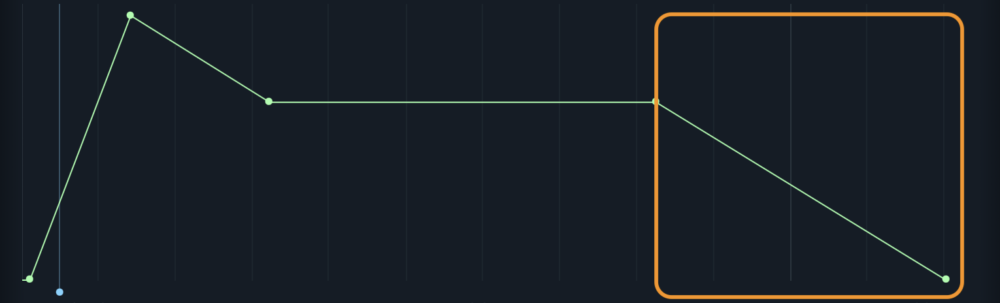

ADSRエンベロープは、時間の流れにそって、設定して行きます。

すべての音は、ADSRを使って説明することができます。

私たちが生活している中で例えるとするならば、車のドアを閉める音をまずは想像して下さい。

車の音を閉める音「ドン」と言う音は速いアタックと速いリリースを持ちます。

また、船が出る時の音「ボーン」と言う音は、長いリリースと遅いアタックで構成されています。

上の説明で少し分かりにくい場合は、ADSRの基本から説明していきます。

ADSRエンベロープは、実際に音を出してみて設定してみると理解が深まることでしょう。

ADSRの各パラメータ

ADSRの各パラメータの意味は以下のとおりです。

アタック

エンベロープのアタックとは、音のエンベロープ(ADSR:Attack, Decay, Sustain, Release)のうち、音の発生から最大レベルに到達するまでの時間を指します。

つまり、音が立ち上がるまでの時間のことを言います。

例えば、ピアノの鍵盤を叩くと、音が発生し始めてから、その音が最大音量に達するまでに時間がかかります。この時間の長さがアタックです。

アタックが短いと、音が急速に立ち上がり、鋭い音になります。一方、アタックが長いと、音がゆっくりと立ち上がり、柔らかい音になります。

エンベロープのアタックは、音の質感や特徴を大きく左右します。

例えば、楽器によっては、アタックが速いほど明瞭な音になり、逆にアタックが遅いほど優れた響きが出ます。

また、アタックが速いと、音の特定の周波数帯域が強調され、アタックが遅いと、より豊かで広い周波数スペクトルが生み出されます。

音楽制作やサウンドデザインにおいて、エンベロープのアタックを適切に調整することが重要です。

アタックの長さは、楽器や音源によって異なるため、音源を理解し、その特性に合わせて調整する必要があります。

ディケイ

エンベロープのディケイとは、音のエンベロープ(ADSR:Attack, Decay, Sustain, Release)のうち、音が最大レベルに到達してから、持続するレベルに減衰するまでの時間を指します。

つまり、音が鳴り終わるまでの時間のことを言います。

例えば、ピアノの鍵盤を叩くと、音が発生してから最大音量に達し、その後、音が徐々に減衰していく様子があります。

この減衰する時間の長さがディケイです。ディケイが短いと、音がすばやく消え、長いと、音が長く持続します。

エンベロープのディケイは、音の質感や特徴を大きく左右します。

例えば、楽器によっては、ディケイが速いほど瞬時に鳴った音が聞こえ、逆にディケイが遅いほど、音が持続して聞こえます。

また、ディケイが速いと、音の特定の周波数帯域が強調され、ディケイが遅いと、より豊かで広い周波数スペクトルが生み出されます。

音楽制作やサウンドデザインにおいて、エンベロープのディケイを適切に調整することが重要です。

ディケイの長さは、楽器や音源によって異なるため、音源を理解し、その特性に合わせて調整する必要があります。

デンシティー

エンベロープのデンシティとは、音のエンベロープ(ADSR:Attack, Decay, Sustain, Release)のうち、音がディケイ(減衰)段階に入った時の音の密度、つまり音の厚みや濃度のことを指します。

具体的には、エンベロープのディケイ段階に入ると、音が次第に弱まり、その過程で周波数スペクトルの構成要素が減少します。

その結果、音の音量が下がり、音色がより単純になり、より静的になります。

この段階での音の密度は、楽器や音源によって異なりますが、一般的には減衰の速さに比例して減少します。

エンベロープのデンシティは、音の深みや厚み、質感に大きな影響を与えます。

例えば、デンシティの高い音は、豊かでフルボディな音になりますが、デンシティの低い音は、より透明でクリアな音になります。

このため、音楽制作やサウンドデザインにおいて、エンベロープのデンシティを適切に調整することが重要となります。

サスティン

エンベロープのサステインとは、音のエンベロープ(ADSR:Attack, Decay, Sustain, Release)のうち、音が最大レベルに到達した後に維持されるレベルを指します。

つまり、音の持続時間中における音量のレベルのことを言います。

例えば、ピアノの鍵盤を叩くと、音が発生して最大音量に達した後、指を鍵盤から離しても音が持続します。

この持続するレベルがサステインです。

サステインが短いと、音が短時間で消えます。

一方、サステインが長いと、音が長時間に渡って持続します。

エンベロープのサステインは、音の質感や特徴を大きく左右します。

例えば、ピアノやギターなどの弦楽器では、サステインが長いほど音が長く持続します。

逆に、ドラムなどの打楽器では、サステインが短いほど、音が短時間で消えます。

音楽制作やサウンドデザインにおいて、エンベロープのサステインを適切に調整することが重要です。

サステインの長さは、楽器や音源によって異なるため、音源を理解し、その特性に合わせて調整する必要があります。

ホールド

エンベロープのホールドとは、音のエンベロープ(ADSR:Attack, Decay, Sustain, Release)のうち、サステインレベルに達した後に音を維持する時間を指します。

つまり、サステインレベルが維持される時間のことを言います。

例えば、ピアノの鍵盤を叩いて音が出た後、指を鍵盤から離しても音が継続して鳴り続ける時間がホールドです。ホールドが短いと、音がすぐに消えます。

逆に、ホールドが長いと、音が長時間続きます。

エンベロープのホールドは、音の質感や特徴を大きく左右します。例えば、ピアノやギターの場合、ホールドが長いほど、音が長く持続します。

逆に、ドラムなどの打楽器の場合、ホールドが短いほど、音が短時間で消えます。

音楽制作やサウンドデザインにおいて、エンベロープのホールドを適切に調整することが重要です。

ホールドの長さは、楽器や音源によって異なるため、音源を理解し、その特性に合わせて調整する必要があります。

また、楽曲のコンテキストに合わせて、ホールドを調整することで、楽曲の表現力を高めることができます。

リリース

エンベロープのリリースとは、音のエンベロープ(ADSR:Attack, Decay, Sustain, Release)のうち、音が最大レベルからサステインレベルまで減衰し、音を離した後、音が完全に消えるまでの時間を指します。

つまり、音を離した後に鳴り残る時間のことを言います。

例えば、ピアノの鍵盤を叩いて指を離すと、音が徐々に減衰して、最後に完全に消えます。この音が完全に消えるまでの時間がリリースです。リリースが短いと、音が急に消えます。

逆に、リリースが長いと、音が徐々に消える様子が聞こえます。

エンベロープのリリースは、音の質感や特徴を大きく左右します。

例えば、ピアノやギターの場合、リリースが長いほど、音が徐々に消えるため、より自然な音が出ます。

一方、ドラムなどの打楽器の場合、リリースが短いほど、音がすぐに消えるため、音がキレイで鮮明に聞こえます。

音楽制作やサウンドデザインにおいて、エンベロープのリリースを適切に調整することが重要です。リリースの長さは、楽器や音源によって異なるため、音源を理解し、その特性に合わせて調整する必要があります。

ホールドとサステインの違いは何か?

エンベロープにおけるホールドとサステインは、しばしば混同されることがありますが、それぞれ異なる概念です。

ホールドは、サステインとリリースの間の時間を表します。

つまり、サステインが終了してからリリースが始まるまでの時間を設定することができます。

この時間が長い場合は、サステインの音が保たれる期間が長くなります。

一方、短い場合は、すぐにリリースが始まります。

一方、サステインは、音の持続時間を表します。

エンベロープがサステインに到達した時点で、音の音量が設定されたサステインレベルまで維持されます。

このレベルが0である場合は、音が途切れます。サステインの長さを調整することで、音の持続時間を調整することができます。

簡単に言うと、ホールドは、サステインが終了してリリースが始まるまでの時間を設定するパラメーターであり、サステインは、音の持続時間を表すパラメーターです。

ホールドとサステインを上手に調整することで、音の持続時間やフェードアウトの速度を調整することができます。ただし、これらのパラメーターを設定する際には、楽曲のコンテキストに合わせて調整する必要があります。

ADSRの使用方法

ADSRが何なのか、だんだんわかってきましたか?

では、今度は各パラメータを使って最適な音作りの方法とタイミングを調整していきましょう。

ADSRには限りない使い方があります。

どの楽器でも、役に立つ使い方もあります。

その反面、適当にパラメータを設定しても、良い結果にはならないでしょう。

ここからは、ADSRを使う上で基本となる設定について見て行きます。

ADSRは、エンベロープのパラメータを調整する際に使用されます。

各パラメータは、Attack(アタック)、Decay(ディケイ)、Sustain(サステイン)、Release(リリース)の4つの要素から構成されています。

以下は、ADSRを使用する際の手順です。

1、エンベロープを適用する音源を選択する

まず、エンベロープを適用する音源を選択します。

これは、シンセサイザーやサンプラーなどの音源に限らず、録音された楽器やボーカルなど、あらゆる音源に適用することができます。

2、各要素の値を調整する

次に、各要素の値を調整して、望むエンベロープを作成します。以下に各要素の調整方法を説明します。

Attack(アタック)

アタックは、音が発生し始める速度を調整します。一般的に、ピアノのような瞬時に発生する音は、アタックが短く設定されます。一方、ストリングスやパッドのような、ゆっくりと音が膨らんでいく音は、アタックを長く設定します。

Decay(ディケイ)

ディケイは、アタックが終わった後の音の減衰速度を調整します。一般的に、短いディケイを設定すると、音が急速に減衰します。長いディケイを設定すると、音が緩やかに減衰します。

Sustain(サステイン)

サステインは、ディケイが終わった後の音の持続時間を調整します。サステインが高いほど、音が持続します。逆に、サステインが低いほど、音が速く消えてしまいます。

Release(リリース)

リリースは、音を放した後の減衰速度を調整します。リリースが長いほど、音がゆっくりと消えます。逆に、リリースが短いほど、音が急速に消えます。

3、エンベロープを適用する

最後に、調整したエンベロープを音源に適用します。このプロセスは、各DAWによって異なりますが、通常は音源のエンベロープセクションにアクセスし、設定した値を入力することで行われます。

ADSRは、エレクトロニック・ダンス・ミュージック(EDM)やシンセポップなどのジャンルにおいて、楽曲制作に欠かせない重要な要素の一つです。

ADSRを使用することで、楽曲のアイデアや感情を表現することができます。

例えば、リズミカルなシンセサイザーパートにADSRを適用することで、よりダイナミックな音楽を作ることができます。

また、サンプラーにADSRを適用することで、より自然な音を作ることができます。このように、ADSRは、音源に適用することで、音楽の表現力を高めることができます。

さらに、ADSRは、エフェクトやフィルターなどのプラグインにも適用することができます。

これにより、エフェクトの音色や効果を調整することができます。たとえば、リバーブにADSRを適用することで、リバーブの長さを調整することができます。

ADSRは、音楽制作において非常に重要な役割を果たしています。

エンベロープを調整することで、楽曲の表現力を高め、音楽制作の幅を広げることができます。

エンベロープを使うときの注意点

エンベロープを使う際には、いくつかの注意点があります。以下にいくつかのポイントを挙げておきます。

エンベロープの設定は、音源や楽曲のコンテキストによって異なる場合があります。そのため、エンベロープの設定は、実際に使って聞いてみて、調整する必要があります。

アタックが長すぎると、音が遅れて聞こえるため、リズム感が損なわれることがあります。また、アタックが短すぎると、音の始まりが鋭くなりすぎて、不自然な音になることがあります。

ディケイやリリースが長すぎると、音が長く鳴りすぎて、別の音が入ってくる前に音が重なりすぎるため、聴きづらい音になることがあります。

サステインを長く設定すると、音が長く鳴り続けるため、ノイズや重音のような問題が生じる場合があります。

エンベロープは、音源やエフェクトの前に配置することが多いです。しかし、エフェクトによっては、エンベロープに影響を与える場合があります。そのため、エフェクトとエンベロープの設定を調整して、望む音を得るようにする必要があります。

以上のように、エンベロープを使う際には、慎重に設定を調整し、音楽のコンテキストに合わせて調整することが重要です。

エンベロープのまとめ

最後まで読んでいただき、ありがとうこざいました。

ADSRを少しでも理解できたんではないでしょうか。

音は探さず自分で作る!を意識して、ADSRを使っていきましょう。

ADSRを理解することで、音の可能性の世界が無限に開かれます。

作ったADSR設定をプリセット化して、違う音源に適用してみても、新しい発見があるかもしれません。

自分のサウンドにアタックして、良いサウンドをディケイしてください。

サスティンみたいに流れて最後にリリースしていきましょう!

それではまた。

Recent Posts