耳で聞きながら記事を読もう

この記事は、耳で聞きながら読むことができます。

何かの用事をしながら、『ながら学習』をやってみましょう。

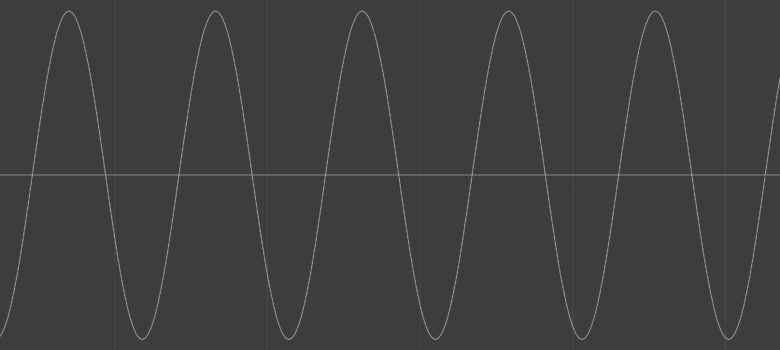

周波数とは

楽器の調整をはじめる前に、周波数を理解することは大変重要なことになります。

周波数とは、1秒間に繰り返される波の数になります。1秒間に200回の波がある場合は、200Hz、800回の波がある場合は、800Hzということになります。

各楽器には、その楽器が持つ周波数があります。

スネアならスネアの周波数、シンバルならシンバルの周波数というように、楽器ごとに周波数が大体決まっています。

ただ、スネアでも使うスネアの音によって若干周波数が違いますが、芯の音の周波数は同じになります。

ここからは、スネアの周波数を見ていきたいと思います。

ゴリラスタジオ監修のGarageBandの本、Kindleで大好評発売中!音楽制作の未知なる領域を探求したい方必見です!

GarageBandの使い方からスコアの作成、MIDIの操作まで、わかりやすく解説しています。

ミックスのテクニックや音源のデータ共有についても詳しく解説しており、目次を使って簡単に目的の情報にアクセスできます。

さらに、新しい情報も随時公開されるので常に最新のトピックが手に入ります。

ゴリラシリーズの一冊にして、音楽制作のスキルを飛躍的に向上させましょう!

スネア

スネア自体が鳴らせる周波数帯域はだいたい80Hz〜10Khzまで幅ひろく出ます。なぜこんなに周波数帯域が広いのか?それは、スネアの奏法がたくさんあるからです。

スネアは胴鳴りで音のキャラクターが大半決まる事が多く、シェル(スネアの周りの木材部分)、金属系素材の部分が音のひびきに関係してくるんですね。

スネアは、だいたい80Hz〜300Hzに胴鳴り成分があります。

2KHz〜5KHzにアタック、スナッピー(スネアの裏に貼ってあるワイヤーで、シャラシャラしたやつ)の成分があります。

4Khz〜10Khzにリムショットの周波数成分があります。

スネアのおいしい帯域は200〜400Hzになるので、あわせて覚えておきましょう!

以上のように、スネアは特に200Hz~10kHzくらいまではぎっしりと周波数の成分が出るため、ギターやボーカルをはじめ、様々な楽器とカブりやすいパートになります。

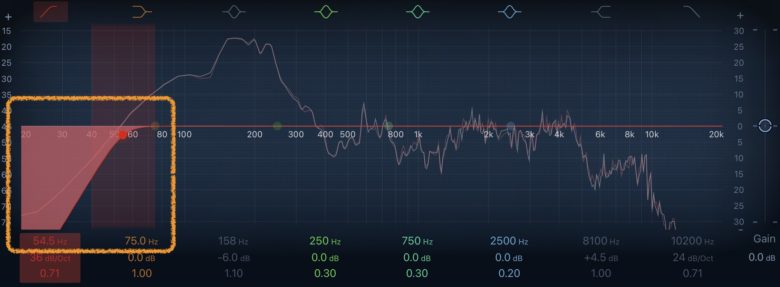

また、20〜60Hzくらいはハイパスでカットしときましょう!

それでは、ざっくり帯域を見ていき、処理をしていきましょう!

帯域別のEQポイント

では、それぞれの帯域にどんな成分が含まれているのかを見ていきます。

帯域別に見ていくとスネアの音は以下の帯域で構成されているのがわかります。

90Hz~250Hz

この帯域はスネアのパワー感が含まれます。

ブーストすれば低音をサポートしパワフルになります。

カットすれば軽い感じ?音が痩せる?みたいな音になります。

250~500Hz

スネアの音色の土台になります。この帯域をごちゃごちゃ触るのは避けたほうがいいですね。

400~1kHz

ヘッドの鳴りや共鳴音の成分、木感、リムなどの成分が含まれる帯域になります。

この帯域はスネアの種類やチューニングによって含まれる成分やポイントにかなりバラつきがでます。

EQポイントを探して、自分が求めている音にしましょう!

1~3kHz アタック

アタック成分を構成する帯域になります。

とは言っても、この帯域だけをブーストしても、アタック感を増やせることはできない場合があるんですが…。

1〜3kHzと500〜1kHzの成分をうまく組み合わせることでアタック音を出すこともあります。

1.5kHzは、耳に痛い周波数帯域でもあります。

1〜4kHzの帯域の成分はこれ単体でどうにかすると言うよりは、キックやベース、ギターと混ぜたときに、それぞれのアタックとぶつからないように必要に応じて処理するのがいいかと。

4~12kHz

スネアの音色で一番重要になってくるスナッピーの音を変化させ、どんな音にしたいかを決定する帯域になります。

ブーストすればスナッピー感が増し、カットすれば胴鳴りの部分が強めのスネア音になります。

ドラムのスネア周波数まとめ

今回はスネアの周波数を見てきました。

スネアは帯域が広く、他の楽器ともかぶりまくるので、全体の音と一緒に聴きながら調整しましょう!

あと、キックの時にも話しましたが、周波数を決める時は、自分の耳でたしかめながら調整して下さい。

素材によって、周波数成分が変わってくるためです。

それではまた!

Q&A

Q1: スネアの周波数を調整する際、どの周波数帯域に注意すべきですか?

A1: スネアの周波数を調整する際、主に中低音(100Hzから250Hz)と高音(2kHzから5kHz)の帯域に注意することが重要です。

中低音はスネアの重みや迫力を担当し、高音はクリアで鋭いアタックを生み出します。

これらの帯域をバランス良く調整することで、スネアがミックス内で際立ちます。

Q2: スネアの周波数を調整するときのEQの種類にはどのような違いがあり、どれを使えば良いですか?

A2: EQにはパラメトリックEQとグラフィカルEQがあります。

パラメトリックEQは特定の周波数、Q値、ゲインを調整でき、具体的な帯域を細かく制御できます。

一方、グラフィカルEQは周波数全体を視覚的に操作できます。

選択は個人の好みとプロジェクトの要件に依存しますが、一般的にはパラメトリックEQが細かい調整に向いており、グラフィカルEQが視覚的な調整を好む人に適しています。

Q3: ミキシングセッションでのスネア調整のヒントはありますか?

A3: ミキシングセッションでのスネア調整においては、レイヤリングとサンプリングが有効です。

異なるスネアの音源をレイヤーとして組み合わせ、より豊かな音を生み出すことができます。

また、パンとステレオイメージの最適化も重要です。

これにより、スネアがミックス全体で均等に広がり、聴衆によりリアルな印象を与えます。

Q4: 圧縮とゲートはスネアの音にどのような影響を与えますか?

A4: 圧縮とゲートはスネアの音に異なる影響を与えます。

圧縮はダイナミックレンジを縮小し、スネアの音をより一様にする効果があります。

これにより、弱い打音と強い打音の差が縮小し、ミックス全体での一貫性が向上します。

一方、ゲートは特定の閾値以下の音をカットし、余分なノイズや不要な音を取り除きます。

これにより、スネアがクリーンで迫力のあるサウンドに仕上がります。

Q5: スネアの周波数を調整する際、他のドラム要素とのバランスはどのように考えれば良いですか?

A5: スネアの周波数を調整する際には、他のドラム要素とのバランスを重視することが重要です。

キックドラムやトムとの相互作用に注目し、それぞれがミックス内で適切なスペースを占めるように調整します。

スネアが他のドラムと調和することで、全体的なリズムとサウンドが向上し、バンド全体の演奏がより一体感を持つでしょう。

Recent Posts