耳で聞きながら確認する

この記事は、耳で聞きながら読んでいくことができます。

目が疲れて読みにくい時などは、耳で聞いて学習しましょう。

イコライザを使う前に

イコライザを使うときに、気にすることがある「位相」と言う言葉。

EQを使うと位相が崩れたり、位相歪みが起こったり、EQを使う上では、気をつけなければならないことがいろいろあります。

位相のことは知っている人は多いですが、EQで位相がくるったりすることは案外知らない人が多いのも事実です。

ここからはこのEQでの位相についてヒモといていきましょう!

EQと位相の関係

「EQを使うと位相がズレる」と聞いても、理解ができない人がいるのではないでしょうか。

それもそのはず、EQ(イコライザー)で位相がズレるとは思わないからです。

では、位相とはどういう現象なのか?

位相は、マイクで録音するときのマイキングなどで良く聞く「音の遅れによって波形が変化し、音の芯が弱くなってしまう現象」のことです。

例えば、スネアドラムを録音する時は、ヘッド部分とスナッピー部分を二つのマイクで録音しますが、両方の波形を確認すると位相がズレ、スネアの音が小さくなります。

二つの波形の位相を合わせることで解決します。

話をもどしますが、EQはフィルターを使用しているので、位相ズレが起こってしまいます。

位相がズレると音色の変化が起こります。

EQで周波数を大きくさわると、位相が変化します。

位相ズレによる音の変化が起こることで、最終的に各トラックをミックスしたときに、音のバランスが崩れてしまいます。

この位相ズレを防ぐためには、位相ずれが起きないように設計されている、リニアフェイズEQを使うことで、解決することができるでしょう。

リニアフェイズ・イコライザーは、最近のDAWに標準搭載されるものもあり、モード切り替えで使えるものなども増えてきています。

なので、非常に身近なものになってきたのではないでしょうか。

このリニアフェイズEQですが、一見して高性能のEQに見えてしまいますが、使い方によっては、少し副作用を起こしてしまいます。

リニアフェイズEQでは、プリリンギングが発生してしまいます。

プリリンギングというのは、波形の先頭部分が引きのばされたようになってしまう現象です。

このため、アタック感がぼやけてしまいます。

また、どうしてもレイテンシー(音の遅延)が発生してしまうのと、通常のEQに比べるとCPU負荷が高いのが難点です。

「位相がズレる」と聞くと、あまり良いイメージがありませんが、それらを把握した上で位相と付き合っていきましょう。

位相とは

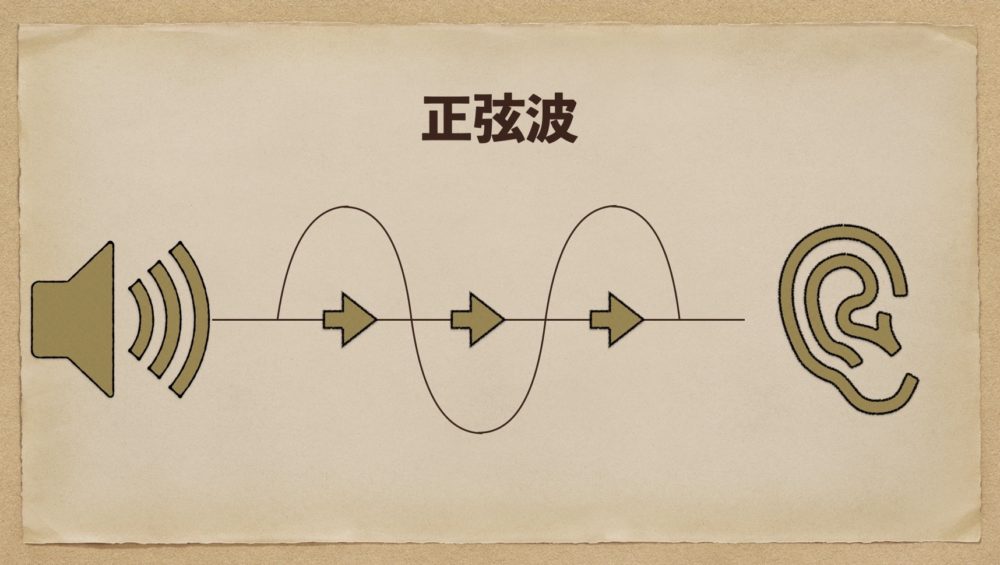

位相とは何かというと、正弦波(純音)が鳴っている場合を考えてみましょう。純音とは、倍音を全く含まない音のことです。

自然界にある音は純音に倍音が組み合わされてできています。

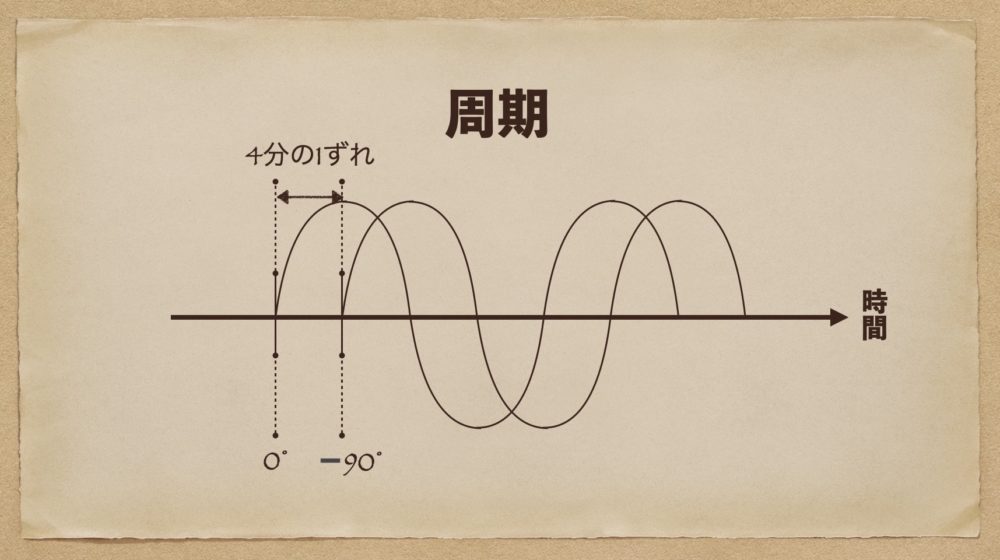

図1

音の波の場合は縦が振幅(音の大きさの具合)横軸が時間になります。

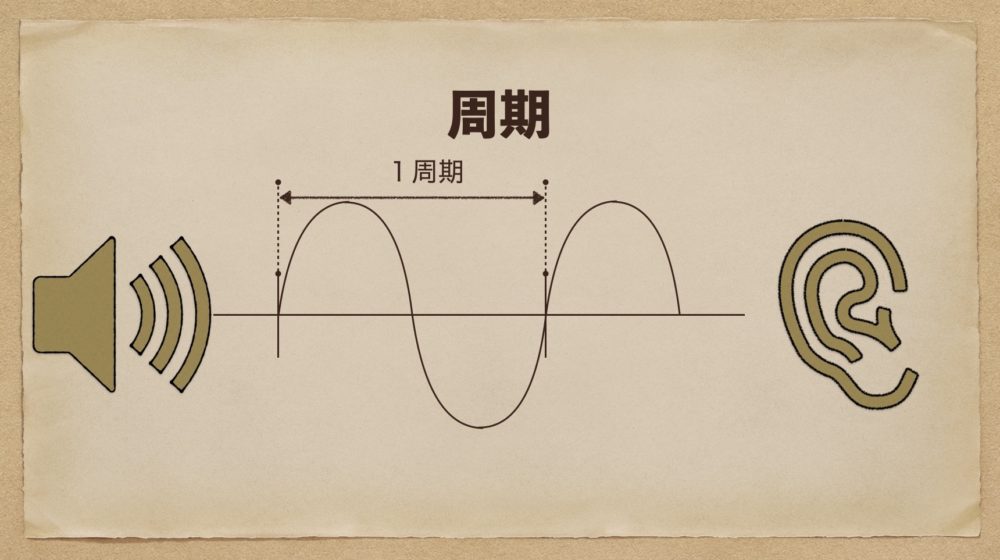

上の図の、線で示した範囲が1周期となります。

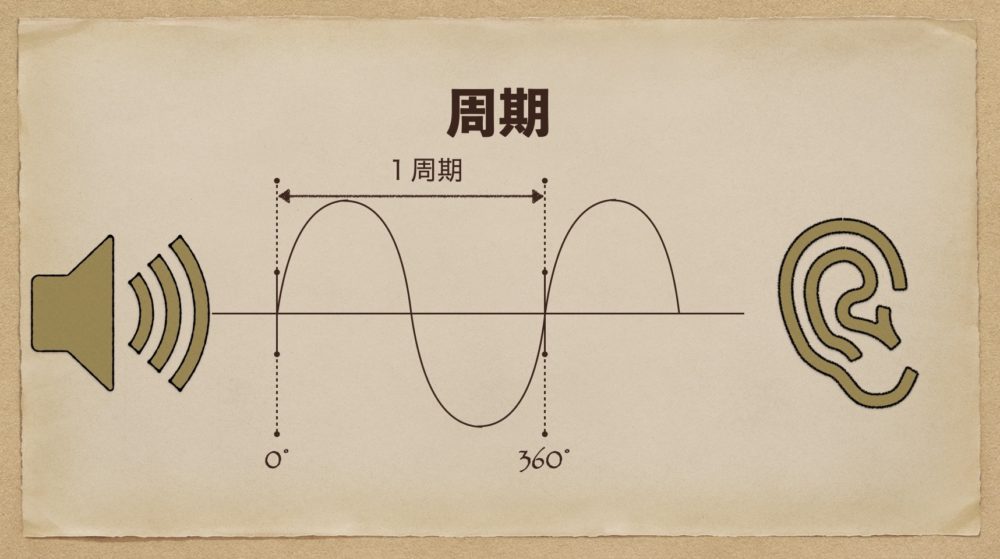

ここで位相は、角度を用いて表すことになります。

例えば下の図の、音の波を0°とした場合に、1周期=360度となります。

一つ目の波の半分音がずれた場合には、−90°となります。

なぜ、位相が半分ずれることで−90°となるかというと、時間方向でみた場合に、360°の4分の1が90°になるからです。

なので、一つ目の波の半分音がずれると、位相が90°ずれたということになるのです。

図1の正弦波を0°と定義していますので、この正弦波と比較すると−90°となるのです。

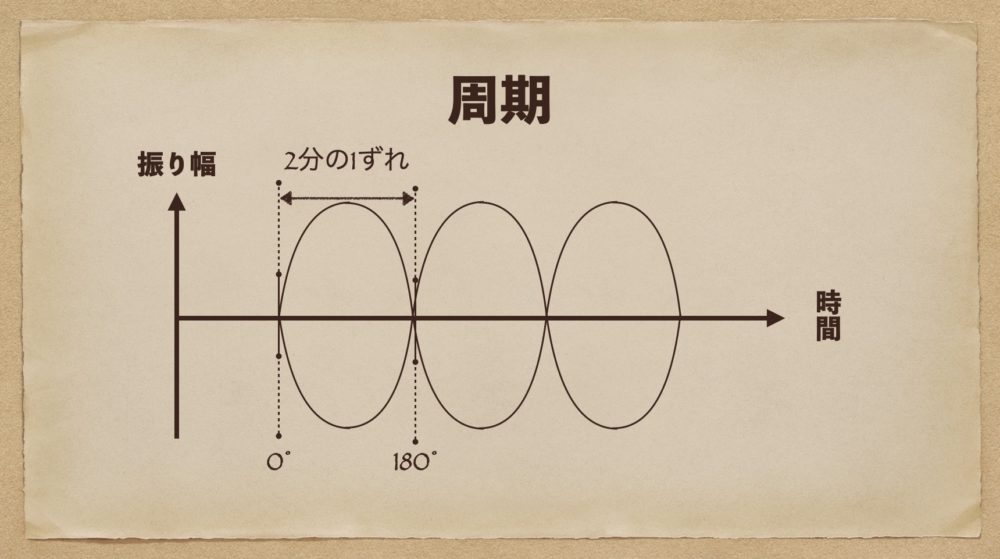

では、位相が180°ずれるとどうなるか?

周期が2分の1ずれることになるので、180°のずれが起こります。

波形の位相が180度ずれると正弦波の形がピッタリ正反対になり、位相が180度ずれた2つの正弦波を重ねると波が打ち消し合って消えます。

これを逆位相(逆相)と呼びます。

一般的には、位相は−180°から180°の範囲で表すことになります。

周期とは

(1/周波数)で、例えば周波数が440Hzの正弦波の周期は440分の1=0.00227以下省略(秒)になります。

さらに音の波長というのは、この周期に音速(約344m/秒)を掛けることで求める事が出来ます。

位相は、実際の音楽制作をする分には、単に波形(音)が時間軸でズレていること。

正弦波の場合「角度」でズレを表すことが出来るということを覚えていれば十分でしょう。

リニアフェイズEQの使いどころ

以上のことから、リニアフェイズEQを使うには以下のことに注意して使うことになります。

1.CPU負荷が大きいため、あまり多く使わずに、マスターやバス等に絞って使う。

2.音自体を加工させるような、極端なEQ処理が必要となるトラックでは使わない。

この2つを注意しながら使っていきましょう。

ミックスの中でも最後の微調整の局面、マスタリングなどに使用すると良いのではないでしょうか。

また、リニアフェイズEQのプリセット等を見ていただくと、とても参考になるので、一度プリセットを確認してみるのも良いかもしれませんね。

確認すると、緩やかなカーブで、ゲイン操作も少なめになっていることが確認できると思います。

リニアフェイズEQは、使いどころをわきまえれば、非常にクリアでミックスイメージを崩さないEQです。

イコライザ位相の話 まとめ

今回は、イコライザの位相の話をしてきました。

位相についてなんとなくわかったなではないでしょうか。

この位相ですが、EQを使うときには、少し気に掛ける必要が出てきます。

EQを使った為に、位相がずれて音楽が破綻してしまっては意味がありません。

EQを使い、位相にも注意しながら作業をすることで、もっとクオリティをあげていけたらと思います。

それではまた!

Recent Posts