はじめに

みなさんは、曲や歌を作るときにワンパターンになってしまったり、曲を作ったのは良いけれども、Aメロからサビまでが同じ感じのメロディーになった経験はありませんか?

それは、コード進行をうまく使っていないからなのです。

うまく使えていないから、同じような曲調になったりするのではないでしょうか。

作曲する時に、一番重要になってくるのは、AメロからBメロにつなげる時に、変化をもたらせ、Bメロからサビに移る時も、変化をもたらせるようにコード進行を組み立てていきます。

さあ、みなさんも曲の構成を考えながら、たくさんの曲を作って世に発表していきましょう。

曲の構成について

どんな曲であっても、コード進行にそって曲が構成されています。

ただ、何も考えずに構成を作ったとしても、その曲を聴いた人が感動したり、心に残る名曲にすることはむずかしいでしょう。

聴いた人に作った曲を曲として感じてもらうためには、曲の構成をしっかりと考え、ストーリーを作っていくことが重要になってきます。

ここでは、さまざまな構成を考え、ドラマチックに曲が流れるように、パターンを作っていきます。

それでは見ていきましょう!

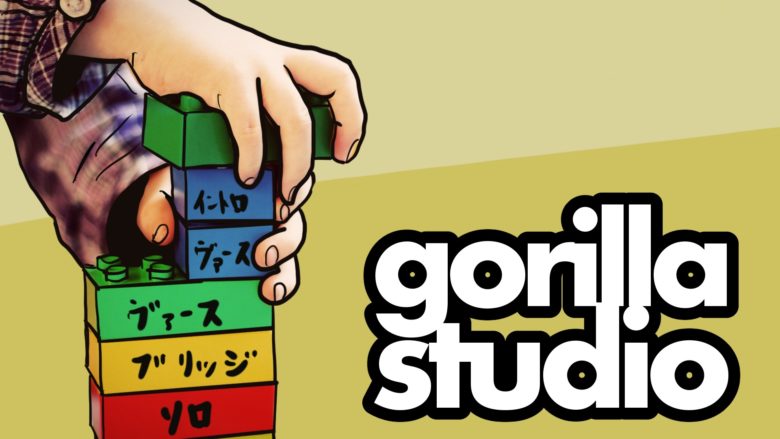

ブロック構成

まずは、ブロックごとの構成を確認していきます。

イントロ

文字通り楽曲のはじまりの部分になります。

キーやリズム、テンポや曲の雰囲気といった、楽曲の主な構成要素がすべこのイントロで表現されます。

いろんな曲を聴いてみると、ヴァース(Aメロ)やコーラス(サビ)からヴォーカルを取り除いたものがイントロになっていることが多いです。

ヴァース(Aメロ)

曲の世界観を形作るところになります。日本ではAメロと言われている部分ですが、ここから曲の物語がスタートします。

一般的な楽曲には複数のヴァースがあり、メロディは同じで歌詞が異なることが多いです。

ヴァースを良いメロディにしないと、コーラス(サビ)まで聴いてもらう事ができないかもしれません。

コーラス(サビ)

いわゆるサビにあたる部分で、楽曲が一番盛り上がる場所になります。

コーラスが良ければ、その曲を一瞬で好きになります。

また、一番伝えたいことをこのコーラス部で表現します。

なので、歌詞の一部が楽曲のタイトルとなっているケースが多いのではないでしょうか。

ブリッジB (Bメロ)

一般的なポップスの曲では、なくてはならない存在です。

Bメロを抜いた曲もありますが、やっぱりBメロがないと、コーラスに向かって盛り上がりに欠けますよね。

ブリッジC(Cメロ)

ブリッジCは、日本ではCメロにあたるぶぶんです。

本来はBメロもCメロもブリッジでくくられますが、ややこしくなるので、分けておきます。

ソロ

ソロは間奏になります。

楽器のソロが入ったり、少し静かにして、そこからコーラス(サビ)に向かって盛り上げていく部分になります。

エンディング

エンディングは、曲の終わり部分になります。

終わり方も曲それぞれで、フェードアウト(音が少しずつ小さくなっていくこと)して終わったり、一つの楽器が静かに鳴ったりと、終わりを表現する部分になります。

エンディングが良ければ、また聴きたいと思うようになるので、最後まで作り込みましょう!

曲の構成を考える

曲の構成を考えることは、曲作りに大変重要になります。ここからは曲の構成を考えていきましょう。

パターン1

イントロ→ヴァースA→ブリッジB→サビ→ヴァースA→ブリッジB→サビ→ソロ→ブリッジC→サビ→エンディング

よく聞くパターンになります。JーPOPなどはこのパターンが多いです。ソロの後にCメロ(ブリッジC)が入っているのが特徴になります。

パターン2

イントロ→ヴァースA→サビ→ヴァースA→サビ→エンディング

とてもシンプルなパターンになります。Bメロがないパターンで、サビで変化をつけたり、Aメロ(ヴァースA)の歌詞を変更したりすることで柔軟に対応することもできます。

パターン3

サビ→イントロ→ヴァースA→ブリッジB→サビ→ソロ→ブリッジB→サビ→エンディング

サビから入るパターンになります。サビにインパクトがあれば、そのまま聴いてもらえます。サビが印象に残れば、リピーターが増えるかもしれませんね。

パターン4

Aメロ→Bメロ→サビ→Aメロ→Bメロ→サビ→サビ→エンディング

Aメロからいきなり曲が流れるパターンです。イントロがない分、サビに行くまでの展開が早いため、曲に聞き入ってサビにつなげることがキモとなります。

Recent Posts