マスタリング について

マスタリングってどんなことをするの?

マスタリング は重要なの?

なんて声が聞こえてきそうですが、デジタル時代に入る前のマスタリングは、テープやレコードで複製するだけの時代でした。

技術が進歩した昨今では、デジタル録音が普通になりました。

マスタリングという工程は自身の楽曲の音を微調整する作業となりました。

マスタリングは、最終的なミックスの音の少し『でこぼこ』したところを、なめらかにしていく作業ですが、一番重要なのは、自分の個性を活かした曲をつくり、イメージした形にしていく最終工程になるのです。

コンプやリミッター、イコライザやエンハンサーなどを組み合わせ、最終的に『ツヤ』を出し、ミックス段階の物よりも良い音量や音圧に整えて、発信準備をしていきます。

そうすることで、リリースされた楽曲が、市場で競争できるだけの音量や音圧を取り入れた楽曲にでき、皆さんに届けることができるのです。

この音量と音圧は、ラウドネスとダイナミクスととても密接な関係があり、重要な概念になります。

そして、マスタリングプロセスに一番大きい影響を持っている要素もラウドネス(音圧)です。

このラウドネスについては、いろんな人が独自の見解を持っていて、永遠の課題となっています。

では、なぜラウドネスがこんなにも議論されているのでしょうか?

ラウドネス競争で音圧を上げることで、音圧が低い楽曲よりも迫力があがり目立ちます。

その反面、音圧を上げていくと、ダイナミックレンジが無くなり、楽曲に表情が無くなります。

でも、音圧を上げなければ…。と、永遠の議論がされるわけです。

ここからは、マスタリングのラウドネスを理解するために必要なことを解説すると共に、マスタリング の重要性についても見ていきます。

『効果音』を販売中! クリックして確認しよう!!

クリックして確認しよう!!

ラウドネスとは

ラウドネスは人間の脳が感じ取れる音圧に対する感知度(認識)になります。

音のエネルギーが大きいほど、音量は大きくなります。あたりまえですが。

実際の生活の中で音を聞くことは簡単にできます。

しかし、DAW上では、オーディオ信号(デジタルの世界)でやりとりしているため、実際の空間を伝わる音波では無いのです。

では、デジタル信号でのラウドネス値を調べるには、どうすればいいのか?と疑問がでてきます。

信号のラウドネスを調べるには、専用のプラグインを使うやり方が一番簡単です。

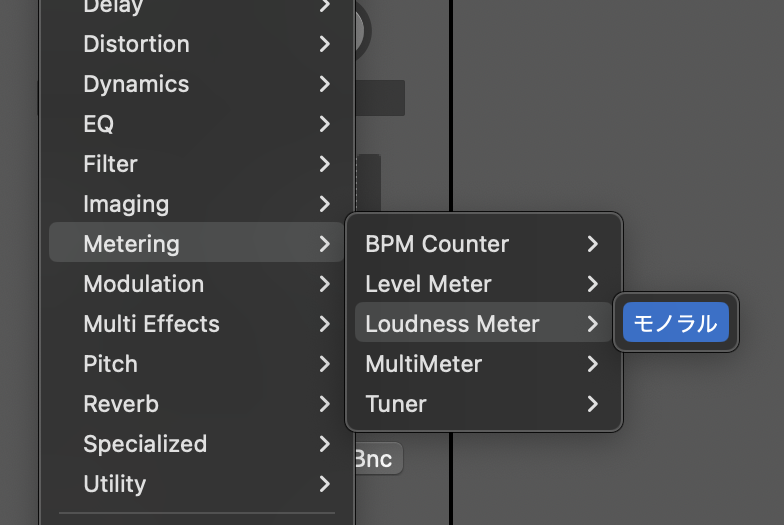

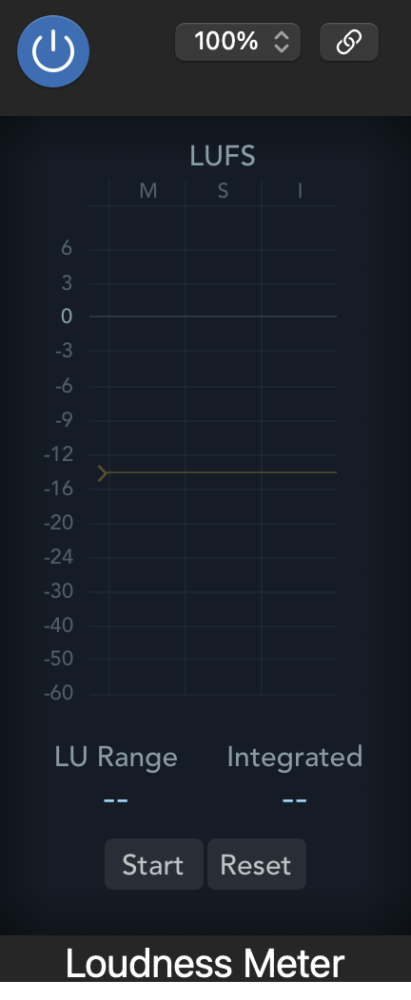

Logic Proでは、エフェクトプラグインの中のMeteringからLoudness Meterを使用するか、MultiMeterを使用することで簡単に調べることができます。

Loudness Meter

MultiMeter

また、Waves社の『WLM PLUS LOUDNESS METER』を使うことで、簡単に素早くラウドネス等を調べることができます。

ラウドネスを測定する方法では、ピークラウドネス法というものがあります。

これは、オーディオトラック全体の中で最も高い瞬間を調べる方法のことです。

ただ、この方法は、楽曲全体のラウドネスを完全には伝えきれません。

ピークラウドネス法(Peak Loudness Method)は、音の大きさや音量を測定する方法の一つです。

この方法では、音のピーク(最大)レベルを測定して、そのピークがどれだけ大きいかを表します。

ピークラウドネス法では、音の波形を見て、その中で最も大きな振幅(音の強さ)を探します。

これが音のピークレベルです。このピークレベルは、通常、デシベル(dB)という単位で表されます。

この方法は、音楽や映像制作などでよく使われます。

例えば、音楽のレコーディングやミキシングの際に、楽曲全体の音量や個々の音のピークレベルを確認するのに役立ちます。

また、映画やテレビ番組などの音声トラックを調整する際にも使用されます。

ピークラウドネス法は、音の瞬間的な大きさを測定するのに適していますが、音の持続時間や周波数特性など、他の側面を考慮する場合には他の測定方法と組み合わせて使われることもあります。

言うまでもありませんが、このピークラウドネス法はマスタリングには適していません。

RMS (Root Mean Square)法

音量を評価するための次の測定方法はRMS測定です。

RMSは二乗平均平方根を意味します。

この二乗平均は、波の平均レベルを決定するための数学的方法になります。

ピークラウドネス法とRMSを比較すると、RMS値はピーク値よりかなり低くなります。

LUFSとは

LUFS (Loudness Units relative to Full Scale)はフルスケールに対するラウドネス単位を表します。

LUFSは、私たちの耳(そして脳)が異なる周波数の音の強さに反応する方法に基づいています。

このLUFSを使うことによって、すべてを考慮したラウドネス測定をすることができるのです。

なぜかというと、人の知覚に基づいてわかる、平均ラウドネスで、DAWのフルスケールに対して相対的なものだからです。

マスタリングのラウドネス

マスタリングでのラウドネスは、トラックの平均レベル(LUFS)を0 dbFSの上限いっぱいに、どれだけ近づけることができるかです。

意味がわからない人は、自分の好きなアーティストの曲をDAWに取り込んでみて、ラウドネスを測定してみて下さい。

そうすると、DAWメーターの平均レベルが0dBFSに近いことに気付くのではないでしょうか?

最も高いピークと平均の差が小さくなると、クリッピングを発生させずにトラックの平均レベルを上げることができます。

ただ、このようにレベルをつめていきすぎると、それとは逆の犠牲が出てきます。

それは、パンチとダイナミクスになります。

ラウドネスをつめすぎると、ダイナミクスやパンチ(アタック感)または、トランジションともいいますが、この二つがなくなってきます。

ラウドネスとダイナミクスを天秤(てんびん)にかけ、どちらを優先するのかを決める必要性があります。

ラウドネスはパンチとダイナミクスを犠牲にしてしまうことがあるので。

ラウドネス戦争

一昔前までは、音楽はどんどん大きな音でリリースされてきている傾向にありました。

その度に、音楽業界ではさまざまな議論がされてきたんです。

ラウドネス戦争につい知らない方に説明すると、次のようになります。

音楽の市場では、比較的音圧の高いものを好んできました。

何故か?

人の耳はものすごく適当で、小さい音よりも、大きい音の方が良く聞こえるんです。

これは仕方の無いことですが、ダイナミクスを捨て、音圧を上げることで、大きな音で聞かせることができる。

つまり、迫力があり、音が大きいことで『良い音』と思わせて来たんです。

CD時代のデジタル先読みリミッターの出現で、ラウドネス競争はもっと争われることとなります。

リスナーは本能的に自分たちのスピーカーに大きな信号を送るCDのサウンドを好みました。

そのため、マスタリングエンジニアは、マスタートラックをできるだけ0 dBFSに近づけようとしてきました。

その結果、ノリ波形と呼ばれるオーディオ信号ができあがり、コンプかけすぎの楽曲が巷に溢れたのです。

今日、ストリーミングが普及してきた現代においては、実際にスピーカーに送信できる平均レベルが、ほぼ標準化されてきています。

つまり、どれだけ音圧を稼いでも、ピークを切られるために、ノッペリとした音だけが残り、うるさいだけの楽曲で、表現力ゼロの音楽が誕生するんです。

リスナーはその曲を聴いて、最初は興奮しますが、だんだんと疲れて聴くのも嫌になってきます。

昔の曲を聴くと落ち着くのは、ラウドネス戦争が始まる前に、ダイナミックレンジを豊富に含んだ曲だからです。

余分にコンプをかけられ、音圧を上げた曲は薄っぺらく聴こえ、そして聴いていて非常に疲れる音楽なんです。

ここまで聞くと、ラウドネスはない方が良いんではないか?と思われるかもしれませんが、そうではありません。

適度なラウドネスで、適度なコンプレッションは、素晴らしいサウンドにかわります。

ラウドネスは使い方を間違えなければ、音楽なくてはならない存在なのです。

ダイナミクス が必要な曲もあれば、ラウドネスが必要な曲もあります。そこを見極めて調整していくひつようがあるのかもしれませんね。

ラウドネスを理解できれば、最終的なマスタリング について見ていく準備ができました。

マスタリング は重要なのか?

マスタリングはまだ重要なんでしょうか?と言う意見が出て来そうですが、もちろん重要です!

マスタリング を正しく行えば、 以下の問題点を解決することができます。

1つ目の問題解決。アルバムに収録している楽曲間の音量バランスを統一できる

アルバムを聴いている時に、楽曲ごとの音量がバラバラだった場合、アルバムを通して聴くことをやめてしまいます。

それくらい、音量は大事になってきます。

たまに、YouTubeなどでも音が小さかったり大きかったりして、音量調整を行います。

小さい音を大きくやり過ぎて、次の動画や曲が大音量で流れてビックリした!なんてこともあります。

そう言った事が起きないように、マスタリング は重要になってきます。

二つ目の問題解決。配信したサウンドそのものを視聴者に届ける事ができる。

あなたが自分の曲を配信した時に、その曲を聴いている人と同じ環境で聴いていることはあまりありません。

正しいマスタリング をする事で、あなたが聴いて良いと思ったサウンドを、視聴者にもそのサウンドを聴かせることができます。

3つ目の問題解決。色んな再生機器で再生しても、最高のサウンドが流れる

配信した曲は、さまざまな再生環境(例えば、ラジカセや車内のオーディオシステム、学校やYouTubeなど)で、まったく異なるように聞こえます。

正しいマスタリングは、すべての状況で最善の音を鳴らすことができるのです。

マスタリングの重要性まとめ

今見てきたように、正しいマスタリング をする事で、さまざまな良い結果につながり、心地よいサウンドを楽しむことができます。

マスタリング は奥が深く、上を目指せば迷路に突入するかもしれません。

しかし、やり方を確立して、それを実践することで、自身の楽曲を今以上に変える事ができます。

マスタリングを正しく行うためには、2ミックスを正しく仕上げる必要があります。

2ミックスを正しく仕上げるためにも、2ミックス、マスタリングの関係をよく理解し、マスタリング を極めて最高のサウンドをつくってくださいね。

それではまた!

Recent Posts