Logic ProエフェクトのSub Bass (サブベース)を使う前に

みなさんは低音好きですか?心臓にドンドンと鳴り響く低音。

自分が作った曲が、低音があまりなく、何だかスカスカの音がする。なんてことはありませんか?

本日は、この低音を生成してくれる画期的なプラグインエフェクトSubBass(サブベース)を紹介いたします。

「低音をもっと響かせたい」「低音がなんかスカスカする」などの悩みを持っているあなたに、サブベースの使い方を解説していきます。

高音帯域の周波数成分を付加したい場合は『Exciter(エキサイター)』プラグインエフェクトを使用して下さい。

それでは、早速みていきましょう。

SubBass(サブベース)の各パラメータ

SubBass(サブベース)は、元の信号(原音)よりも低い周波数を生成することで低音成分を追加することができるプラグインエフェクトになります。

ギターやピアノ、ドラムなどにも使用することができますが、最も使いたい楽器の一つがベースになります。

ベースの低音を、このSubBassで補強することで、重音感が増えて胸を震わせるベースの音を作ることができます。

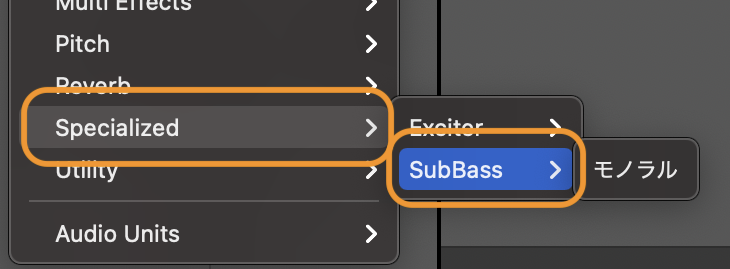

サブベースをセットするには、プラグインメニューの『Specialized』から『SubBass』を選びます。

それでは、各パラメータを確認していきましょう。

サブベースで使用するパラメータはそれほど多くないので、すぐに操作を覚えることができるでしょう。

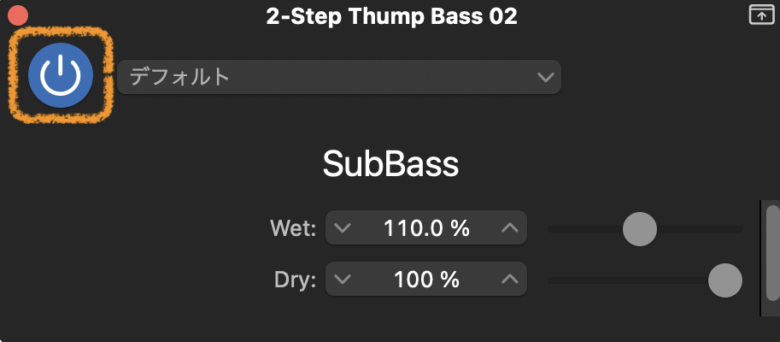

ONとOFFの切り替えボタン

GarageBandのエフェクトには、ONとOFFの切り替えボタンが、どのエフェクトにも付いています。

ONとOFFの機能は、![]() このボタンを押すことで、ON/OFFを切り替えて使用します。

このボタンを押すことで、ON/OFFを切り替えて使用します。

エフェクトをバイパス(OFF状態)にしたときは、ON/OFFボタンを押し、OFFにすることでグレー色に変わり、エフェクトは停止します。

もう一度ボタンを押すとことでONになり、青く点灯しエフェクトが適用されるようになります。

Logic Proでのエフェクト画面では、共通のパラメータがついています。

どのエフェクトでも使い方は同じですので、『エフェクトを使う時の共通のパラメータ』を参照してください。

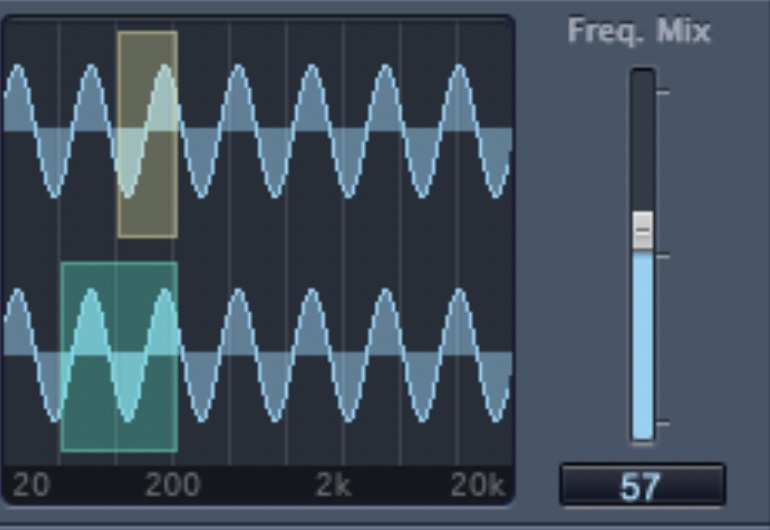

High Ratio

High Ratioは、High側の周波数帯域と生成された信号の比率を調整します。

High Center

Higt Centerは、High側の周波数帯域の中心周波数を決定します。ツマミを回して周波数を設定します。

40Hzから2000Hzまでの間で設定します。

High Bandwidth

High Bandwidthは、High側の周波数帯域の幅を設定します。

この帯域幅を狭くすることで、耳障りなアーチファクトの原因となる周波数の混変調が最小限に抑えられ

いい結果を得ることがあります。

Low Ratio

Low Ratioは、Low側の周波数帯域と生成された信号の比率を調整します。

Low Center

Low Centerは、Low側の周波数帯域の中心周波数を決定します。Highと同じようにツマミを回して設定します。

40Hzから2000Hzの間で設定します。

Low Bandwidth

Low Bandwidthは、Low側の周波数帯域の幅を設定します。

Freq.Mix

Freq.Mixスライダを使って、HigtとLowをミックスさせる比率を設定します。

Wet(ウェット)

Wet(ウェット)は、『エフェクト音』をどの程度『原音』に混ぜるかを設定することができるスライダになります。

Wet(ウェット)値は、0%〜500%の範囲で設定し『原音』に『エフェクト音』を混ぜていきます。

低音が再生されないスピーカーなどでは、十分な再生ができないため、多めに設定してもわかりにくいかもしれません。

そんなときは、あまり上げすぎないように注意して下さい。

Dry(ドライ)

Dry(ドライ)音は原音(エフェクトがかかっていない元の信号)の量をスライダーでどの位に設定するかを決めるパラメータになります。

0%〜100%の量で原音の量を決定します。0%なら、上で紹介したWetの値をいくら変更しても何も変化しませんので、Dry音をある程度上げてから使用して下さい。

Logic Pro エフェクト SubBass(サブベース)使い方のまとめ

SubBass(サブベース)を使うことで低音を擬似的に生成し、原音に対してオクターブ下の低音を追加できます。

足りない低音の補強をしてくれるプラグインエフェクトになるので、自分の楽曲に低音が足りないと思った時には、迷いなくSubBassを使用して下さい。

きっと重低音響く楽曲を作ることができるでしょう。

ただし、注意点としては低音域に対応していないスピーカーを使用している場合は無理に再生させようと、過剰な設定をしないようにして下さいね。

あとは、過度にサブベースを使うと、ミックスのバランスを崩す可能性がありますので、自分の耳でよく確認して使うように心がけましょう。

それではまた!

Recent Posts