AutoFilter(オートフィルター)を使う前に

フィルターエフェクトってどうやって使うの?イコライザーとは違うの?と思われた方はいないでしょうか。

フィルターはイコライザーと混同されやすいのですが、全く別物のエフェクトと考えていただいて問題は有りません。

フィルターエフェクトを使うことで、楽曲にさまざまな変化をもたらすことができます。今回は、このフィルター機能について説明していきます。

AutoFilter(オートフィルター)とは

Autofilterは、 Logic Proで無料で使用できるフィルター機能を備えたエフェクトになります。フィルター機能を使うと、オーディオ信号(オーディオデータ)の周波数を強調したり、おさえたりすることができます。

この Logic Proには、高度な各種エフェクトが用意されていますので、サウンドやミックスの周波数を大幅に変更するためによく使われます。

フィルターエフェクトとイコライザーエフェクトはよく似ていますが、イコライザーとは使い方が異なります。

イコライザーは周波数を直接変更するのに対して、フィルターは周波数をうねらせたり、変化させるために使います。

それでは、AutoFilter(オートフィルター)の使い方について解説していきたいと思います。

AutoFilter(オートフィルター)の使い方

AutoFilterはフェイルター系の一種で、大変ユニークな機能をいくつも搭載しています。

一般的なアナログスタイルのシンセサイザーエフェクトの作成、サウンドのデザインをし、想像を超えた音作りに使用します。

このエフェクトは、しきい値というパラメータを使って入力信号を分析し使用します。

しきい値を上回る信号は、シンセサイザースタイルのADSRエンベロープまたはLFO(低周波オシレータ)をトリガ(超えることで発動)するために使われます。

AutoFilter を使うと、異なるフィルター・タイプやスロープの選択や、レゾナンスの量の調整、力強いサウンドにするためのディストーション、オリジナルのドライな信号と処理済みの信号をミックスするなどの操作も可能です。

まずは、 Logic Pro付属のAutoFilterを使いこなし、サウンドに変化をつけて楽曲に味をつけましょう。

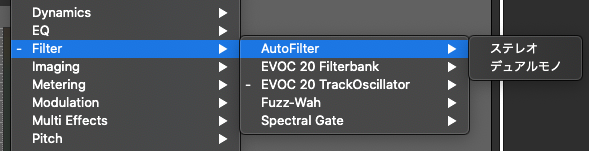

開き方は、『Filter』→『AutoFilter』で選択しプラグイン・エフェクトをセットします。

これでオートフィルターを設定できるようになります。

Logic Proでのエフェクト画面では、共通のパラメータがついています。

どのエフェクトでも使い方は同じですので、『エフェクトを使う時の共通のパラメータ』を参照してください。

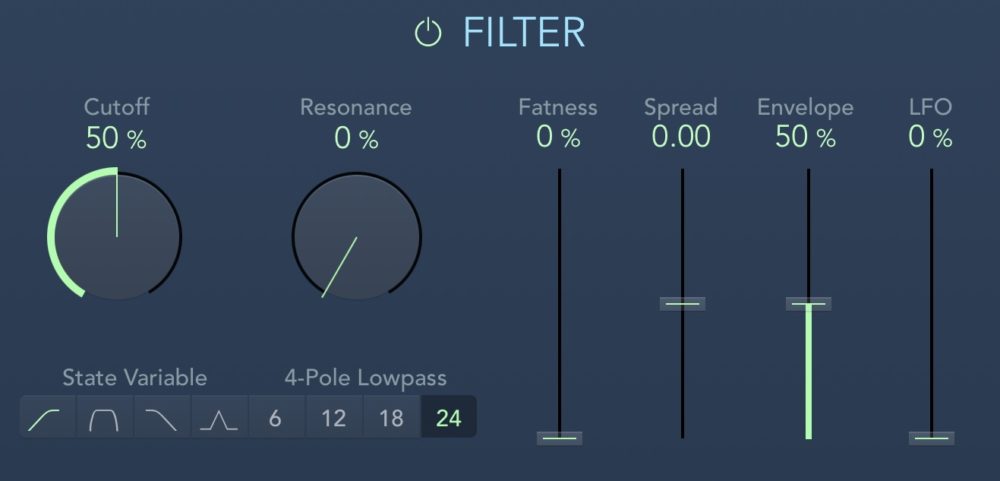

AutoFilter(オートフィルター)ウインドウは、『Filter』『Envelope』『Distortion』『LFO』『OUT』の5つの領域からなります。

この5つのパラメータ領域を組み合わせることで、フィルター効果を適用することができるのですね。

オートフィルタを使う前に少しパラメータの解説をしておきます。

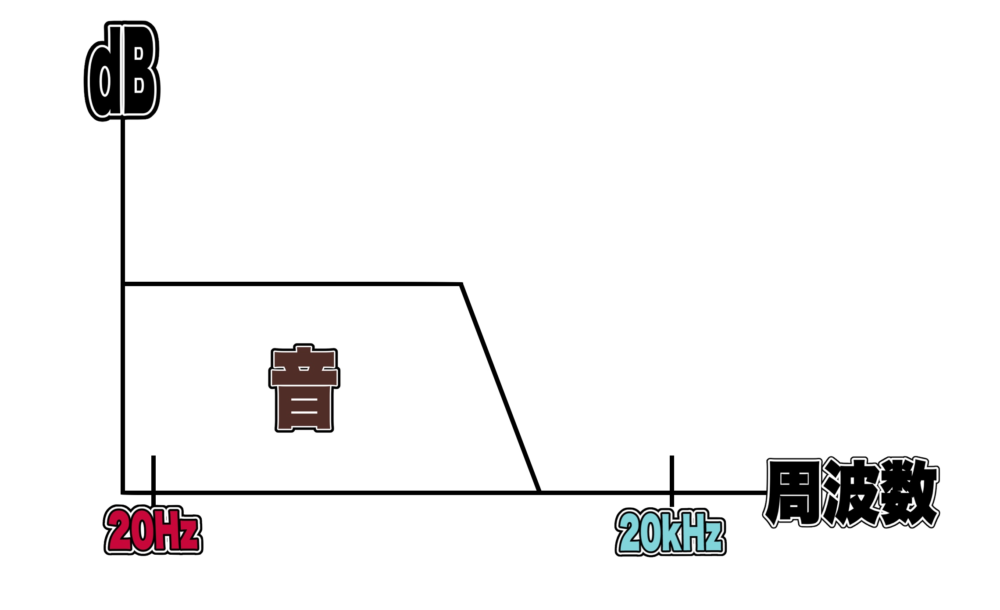

上の図では、楽器の音をオートフィルタを使って調整していくイメージになります。

ローパスフィルタを使って高音域を削っていくために、カットオフを使用します。

オートフィルタでは、カットオフスライダーを下げていくと高音域が徐々に削られていきます。

カットオフを下げていくと、柔らかい音色やこもった音色になっていきます。

カットオフスライダーを一番下まで下げた場合には、ほぼ全ての倍音が削り取られて聞こえなくなります。

また、カットオフ・フリーケンシー付近の周波数を強調することができるレゾナンスとカットオフを使うことで、変な音を作ることもできるようになります。

あとは、作った波の揺れ具合を三角波や矩形波などに変化させ、レートといったパラメータで揺れスピードを変化させることで、音を変化させていきます。

以上のことを頭に入れながらエフェクトを使っていくと、何気なく触るよりも調整がしやすくなるのではないでしょうか。

それではAutoFilter(オートフィルター)の各パラメータを一緒に確認していきます。

Logic ProのAutoFilterのフィルタコントロール

フィルタリングされたサウンドの音質を制御する領域になります。

パラメータは以下の通りとなります。

オン/オフスイッチ

フィルターの機能を使うためには、このオン/オフボタンを押すことになります。

ボタンを押すと、各パラメータの機能を使うことができるようになります。

Cutoff(カットオフ)の設定

Cutoff(カットオフ)スライダーを左右にドラッグすることで、Cutoff値を変更することができます。

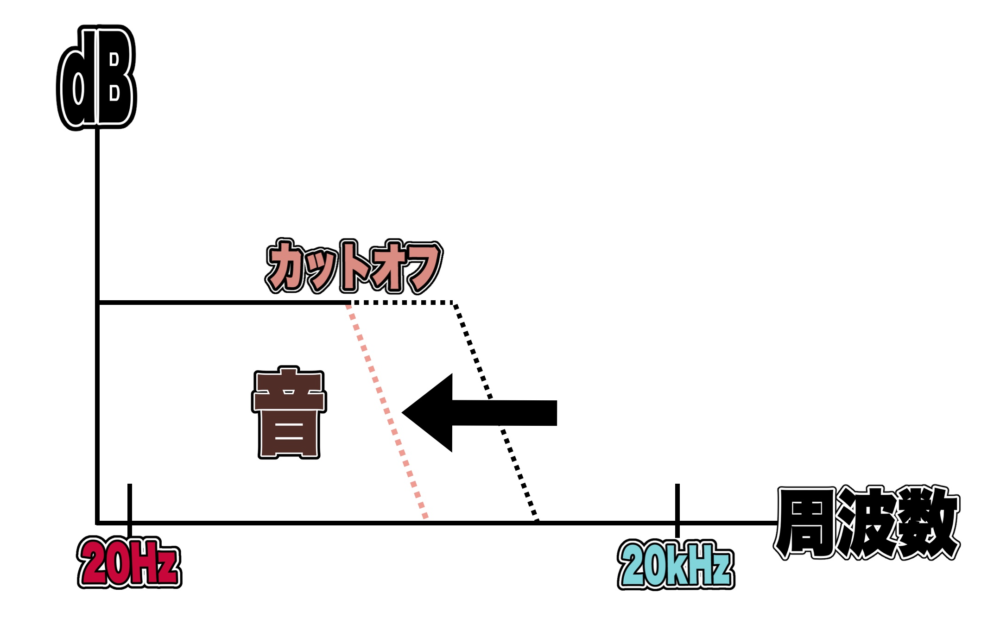

カットオフとは、フィルタが効き始める周波数のことです。

カットオフは高い周波数を減衰し、低い周波数はローパスフィルタ(ハイをカットし、ローを通過させること)を通過させるようにします。

イメージとしては、高域からフィルタをかけ、低域だけ残していくような感じです。(矢印の方向にフィルタがかかっていくようなイメージです)

この効き始める箇所が、カットオフ値になります。

カットオフが100%の時は、全ての周波数が聴こえるようになるので原音そのままになります。また、0%の時は音が鳴らなくなります。低音の周波数までカットしてしまうためです。

Resonance(レゾナンス)の設定

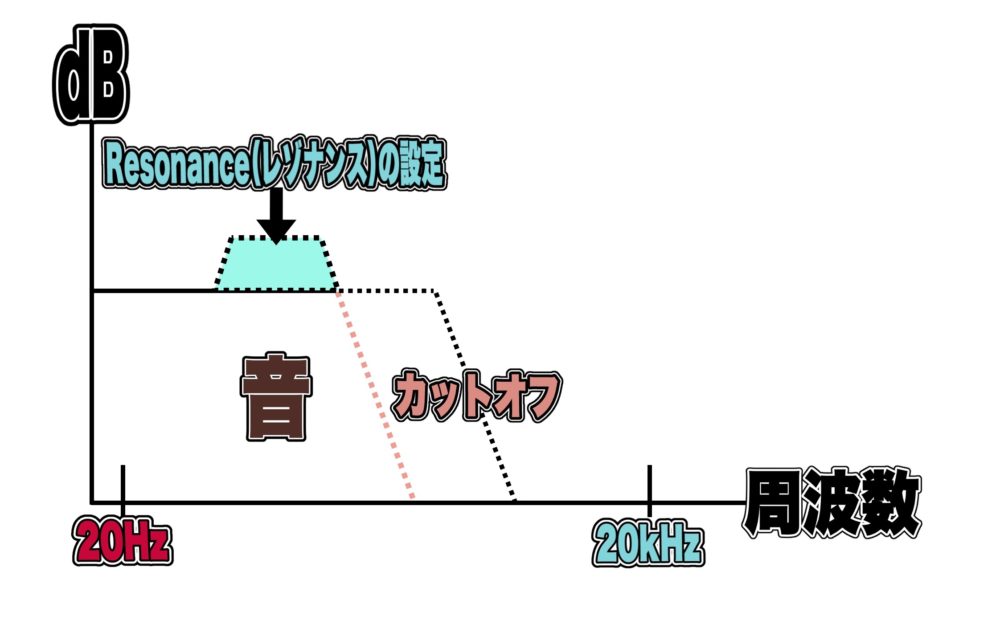

Resonance(レゾナンス)の設定は、カットオフ周波数に近い周波数帯の信号をブーストまたはカットします。

レゾナンスとは、共振や共鳴のことでフィルタ特性のパラメータの一種です。

この値を高くすると、上で設定したカットオフ周波数のところでフィルタ(レゾナンス)が発動することになります。

カットオフと併用することで、ゆらぎのある音を作ることができるため、楽曲に変化をもたらしたいときには十分に使える機能です。

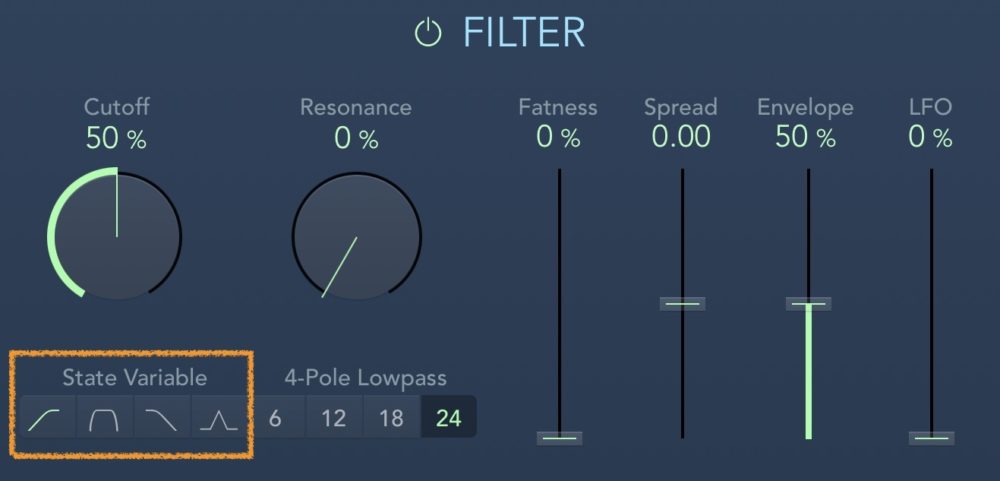

State Variable(ステイト・バリアブル)

State Variable(ステイト・バリアブル)ボタンは、各フィルターカーブの設定を変更します。

左からハイパス(HP)、バンドパス(ベルカーブ)、ローパス(L P)、ピーク(PK)のモードになります。

4-Pole Lowpass

4-Pole Lowpassボタンは、ローパスフィルタ(ハイカット)のスロープを1オクターブにつき6dB、12dB、18dB、24dBのいずれかに設定します。

Fatness

Fatnessスライダは低周波成分のレベルをブーストします。

Spread(スプレッド)

Spread(スプレッド)スライダは、ステレオの広がりを調整します。

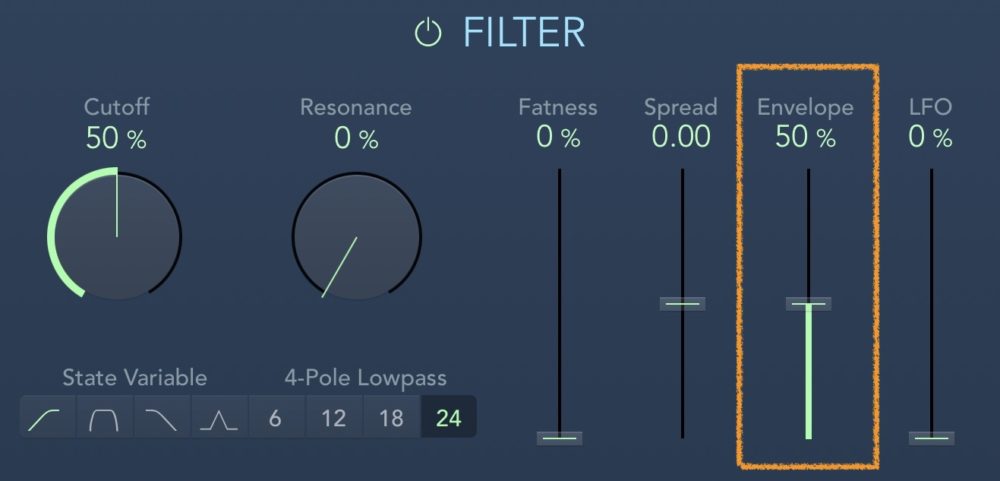

Enbelope(エンベロープ)

Enbelope(エンベロープ)スライダは、カットオフ周波数へのエンベロープのかかり具合を調整します。

エンベロープはこの後紹介します。

LFO

LFOスライダは、カットオフ周波数へのLFOのかかり具合を調整します。

LFOもこの後紹介します。

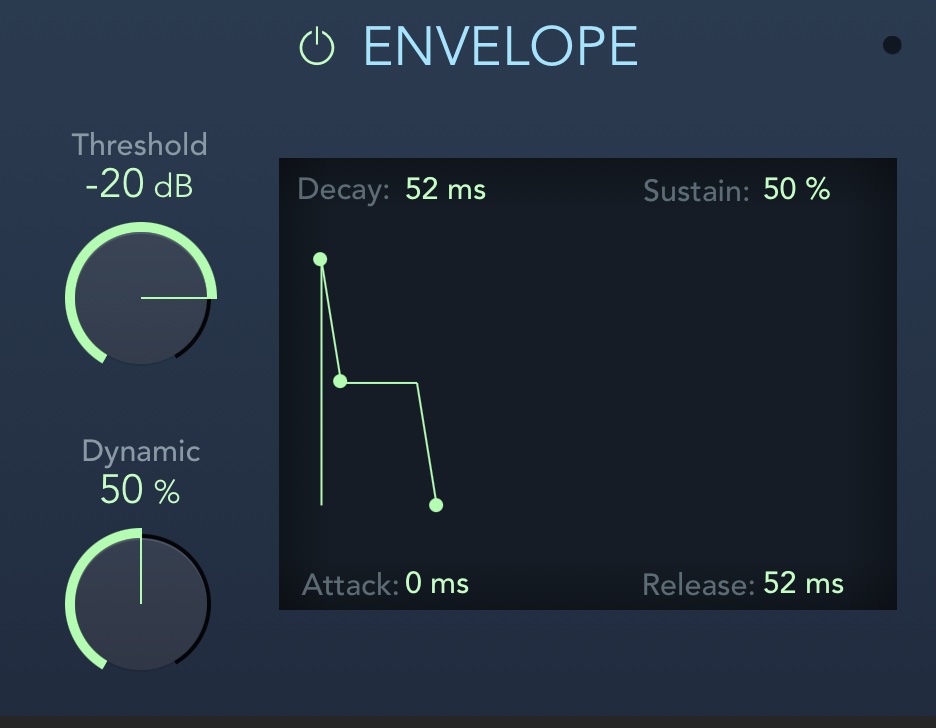

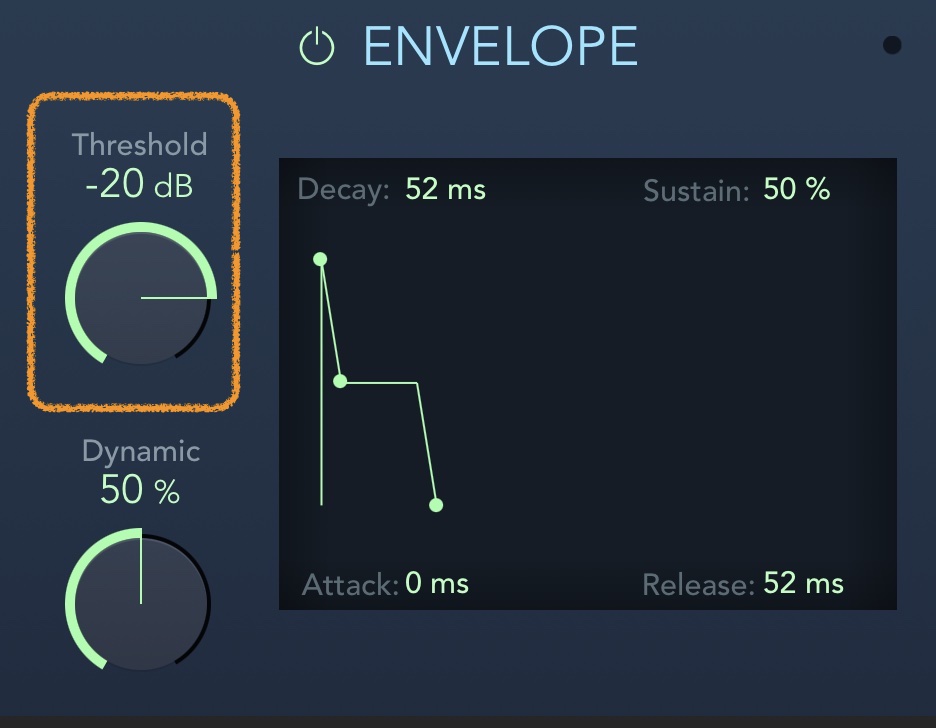

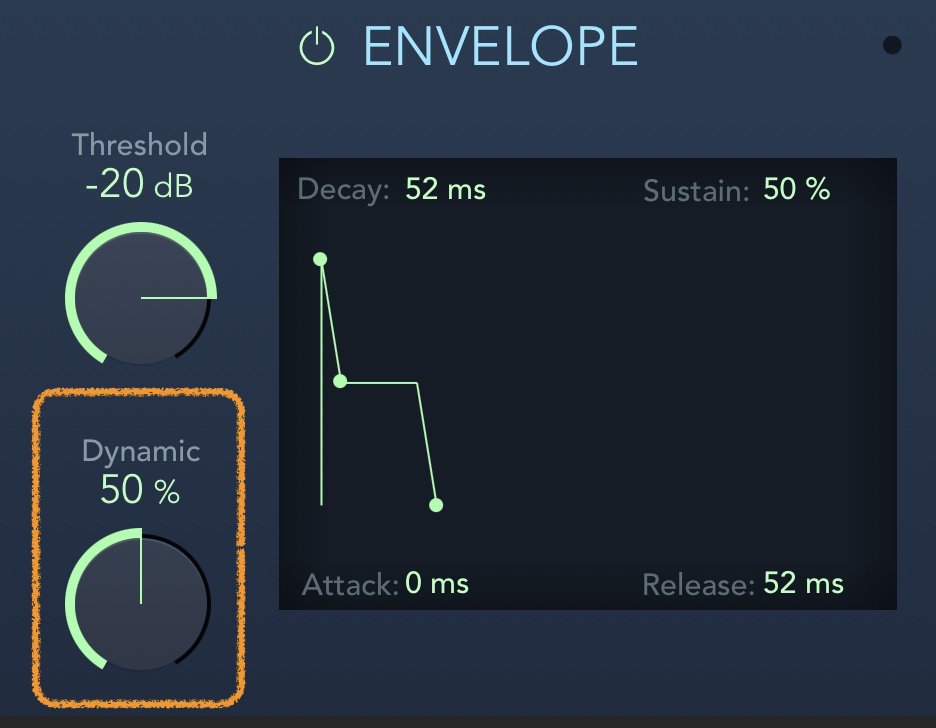

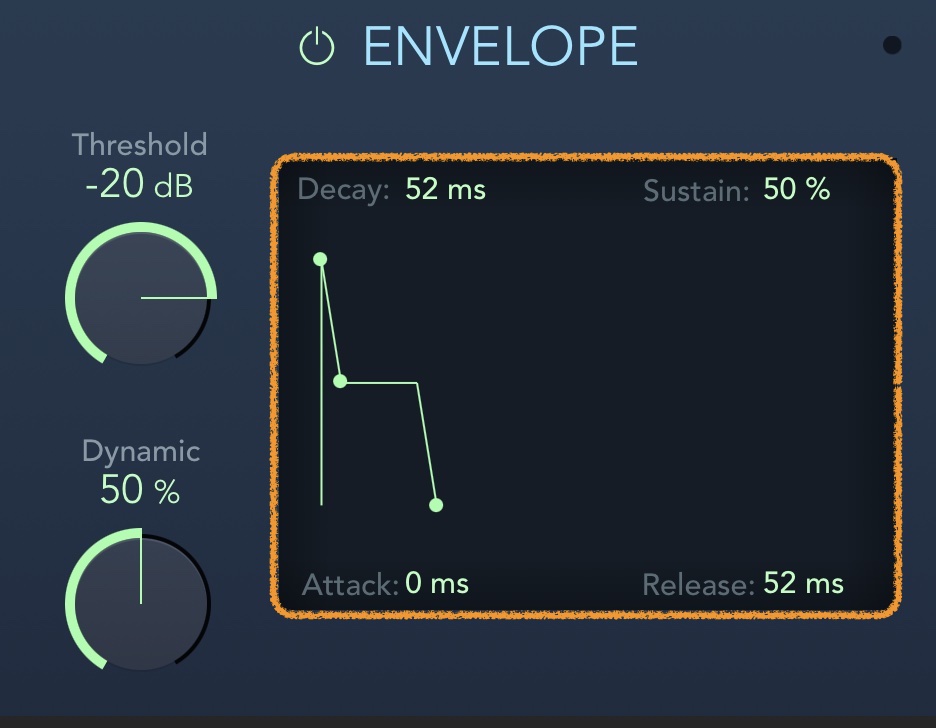

E NVELOP(エンベロープ)セクション

時間軸にそって、フィルタのカットオフ周波数をどのようにモジュレートするかを指定します。

パラメータは以下の通りとなります。

エンベロープの詳しい解説は、『エンベロープとは』を参照してください。

オン/オフスイッチ

オン/オフスイッチでは、エンベロープのオン/オフを切り替えます。

Threshold(スレッショルド)

Threshold(スレッショルド)は、設定した値を基準として、その値を超えたときにエンベロープやLFOが発動します。

入力信号がスレッショルド値を超えたときに、フィルタのカットオフ周波数をモジュレートできます。

ただ、このエンベロープとLFOは、Retrigger(リ・トリガー)ボタンが有効なときに実行されます。

Dynamic(ダイナミック)

Dynamic(ダイナミック)は、入力信号のモジュレーションの量を変更します。

Attack(アタック)

ディスプレイ左下にあるAttack(アタック)は、エンベロープのアタックタイムを調整します。

Decay(ディケイ)

ディスプレイの中の左上にあるDecay(ディケイ)は、エンベロープのディケイタイムを設定をします。

Sustain(サスティン)

右上にあるSustain(サスティン)は、余韻を調整します。

Release(リリース)

右下にあるRelease(リリース)は、入力信号が基準値(しきい値)未満に下がった場合に効き始めます。

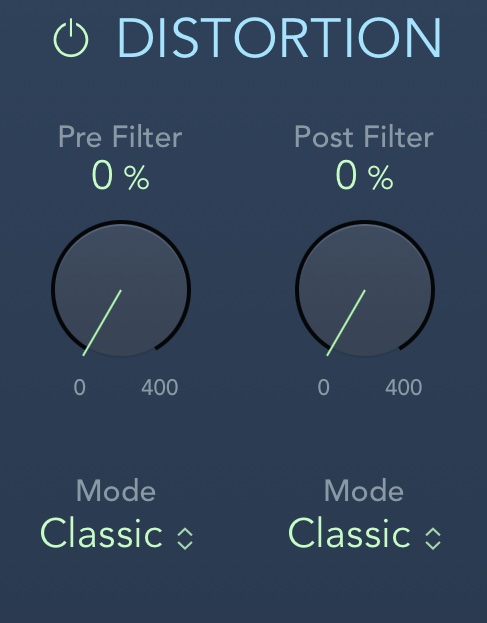

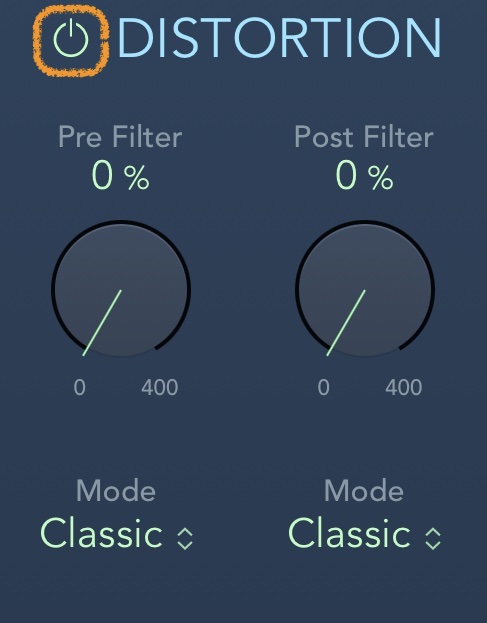

DISTORTION(ディストーション)セクション

フィルタの前と後で信号を歪ませる(オーバードライブ)ことができる領域になります。

パラメータは以下になります。

オン/オフスイッチ

ディストーションを使いたいときに、オン/オフボタンを押します。

これで、ディストーション機能を使うことができます。

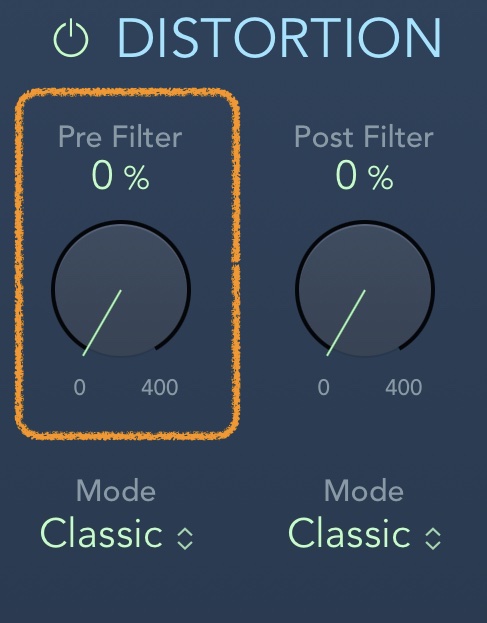

Pre Filter(プリフィルタ)

Pre Filter(プリフィルタ)は、信号を処理する前にかけるディストーション量を調整します。プリ(Pre)は、『前』という意味になります。

『後』は、次に紹介するポスト(Post)になりますので、合わせて覚えておきましょう。

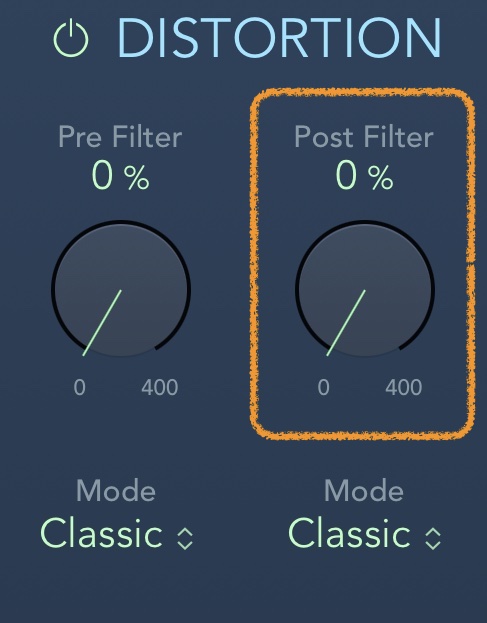

Post Filter(ポストフィルタ)

Post Filter(ポストフィルタ)は、後にかけるディストーション量を調整します。

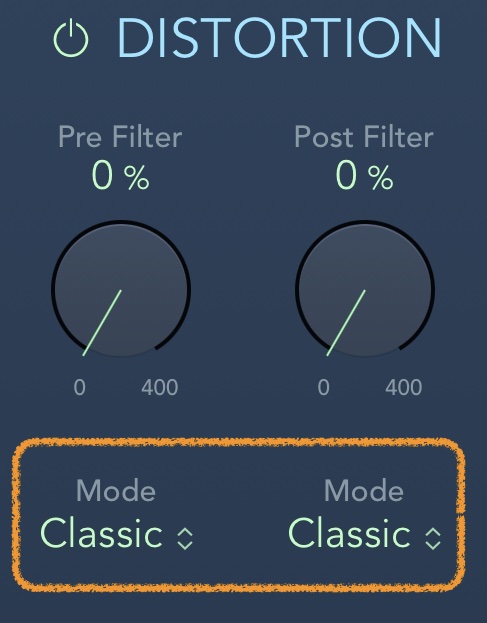

Mode(モード)

Mode(モード)では、ディストーションのタイプを選択します。

オプションは、「Classic」「Tube」「Scream」の3つがあります。

LFOセクション

LFOでフィルタのカットオフ周波数をどのようにモジュレートするかを指定する領域になります。

以下パラメータになります。

オン/オフスイッチ

LFOセクションのオン/オフを切り替えます。

Sync(シンク)

Sync(シンク)ボタンは、LFOをプロジェクトのテンポに同期させることができます。

Rate(レート)

Rate(レート)は英語で割合という意味があり、フィルターのかかる速度を調整することができます。

32bars〜DCまでありますが、その中の1/64dなどにすると細目なフィルターが入るため、音がビョンビョンビョンと揺れます。

Sync Phase(シンク・フェーズ)

Sync Phase(シンク・フェーズ)は、(Sync)シンクボタンが有効なときにLFOの速度とプロジェクトテンポ位相関係を設定できます。

Stereo Phase(ステレオ・フェーズ)

Stereo Phase(ステレオ・フェーズ)は、2つのチャンネル上におけるLFOモジュレーションの位相関係を設定します。

これは、ステレオの場合のみ有効にできます。

Retrigger(リトリガー)

Retrigger(リトリガー)をオンにすると、毎回サイクルの始めからLFO波形を発動させることができます。

Waveform(ウェーブフォーム)

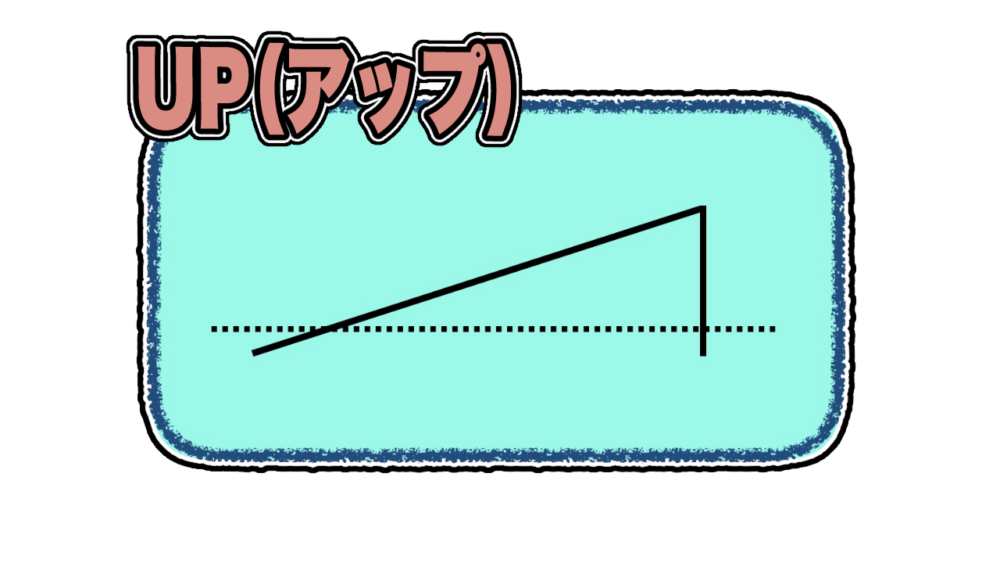

Waveform(ウェーブフォーム)は、波形の形状を変更することができます。UPしたりDownさせたりと、さまざまな波形の変更ができるようになります。

Waveformパラメータは、AutoFilterが適用するフィルター処理の振動パターンを設定するためのものです。

Waveformは、単純な周期的な波形であり、フィルター処理の動作を制御するために使用されます。

例えば、正弦波は波形が滑らかで、穏やかな効果を与えることができます。

一方、矩形波は波形が急激で、より強烈な効果を与えることができます。

三角波は波形が滑らかで、正弦波と矩形波の中間の効果を与えることができます。

AutoFilterエフェクトでは、これらの波形をカスタマイズすることもできます。

例えば、正弦波をより急激な波形に変更することで、より強烈な効果を与えることができます。

また、波形の位相や周期を変更することで、より複雑な効果を生み出すこともできます。

Up(アップ)

UPは、波形が上方向に振動する形状を示します。

UPを選択すると、AutoFilterが適用された音の周波数スペクトルが上方向に変化します。

つまり、高い周波数の成分が増加し、低い周波数の成分が減少する効果を与えます。

UPは、明るくエネルギッシュな効果を生み出すために使用されます。

UPは、AutoFilterエフェクトの他のパラメータと組み合わせることで、より多様な効果を生み出すことができます。例えば、UPに加えてカットオフ周波数を調整することで、より高い周波数成分が増加し、より強烈な効果を与えることができます。

また、UPに対して反対方向の波形を重ねることで、より複雑な波形を生成することもできます。

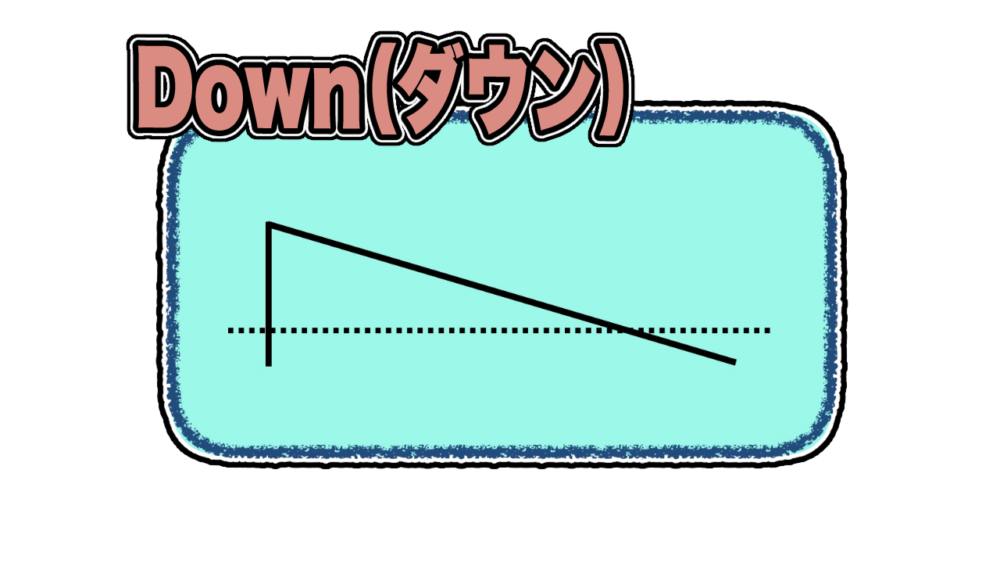

Down(ダウン)

“Down”は、音の周波数を下げる波形です。

Waveformパラメータは、AutoFilterが適用するフィルター処理の振動パターンを設定するためのものです。

“Down”波形を選択すると、AutoFilterは音の周波数を下げる効果を与えます。つまり、選択した波形のリズムに合わせて、音のピッチを低くすることができます。

例えば、”Down”波形を使用すると、ダウンビートに合わせてベースラインのピッチを下げることができます。これにより、より深いグルーブ感を作り出すことができます。

“Down”波形以外にも、AutoFilterには他の波形があります。例えば、正弦波、矩形波、三角波などがあります。これらの波形を組み合わせることで、より複雑なフィルター効果を作り出すことができます。

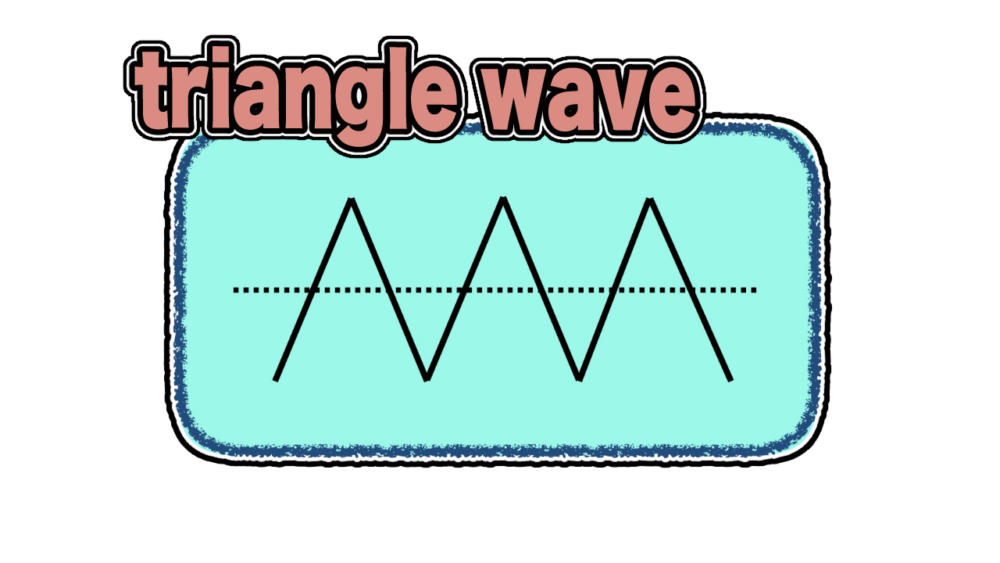

Tri(トライ)

Tri(トライ)とは、三角波のことを指します。

三角波は、周期的に変化する波形であり、波形が三角形に近い形状をしていることからこの名前が付けられました。三角波は、正弦波と矩形波の中間的な特性を持っており、周波数スペクトルに含まれる高次成分が比較的少ないため、比較的滑らかで自然な音色を生み出すことができます。

Triという用語は、音楽制作や音響技術分野でよく使用されます。例えば、シンセサイザーやドラムマシンのパッチ名に「Tri」が付けられている場合、その音色が三角波を基にしていることを示しています。また、エフェクトプラグインのパラメーターにも「Tri」という名前が使われることがあり、これは三角波を使用した波形処理を表しています。

次に説明するレートと組み合わせて、音のバリエーションを聴いて見て下さい。

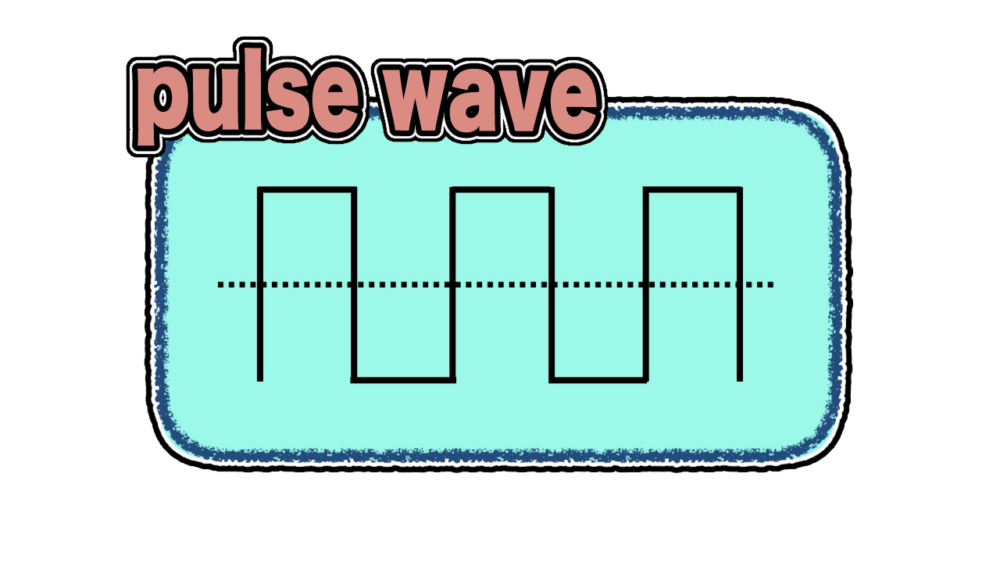

PW(パルスウィドゥズ)

PWは、Pulse Width(パルス幅)の略称です。

パルス幅は、矩形波の波形を制御するパラメータであり、矩形波は上下のレベルを交互に切り替えるような波形です。PWパラメータを調整することで、矩形波の上下のレベルの変化比率を制御することができます。

たとえば、PWが50%の場合、矩形波の上下のレベルは同じ比率で変化します。

一方、PWが25%の場合、上下のレベルの差が大きくなり、より急激な波形となります。

PWが75%の場合、上下のレベルの差は小さくなり、より滑らかな波形になります。

AutoFilterのWaveformパラメータでPWを設定することで、矩形波の波形をカスタマイズすることができます。

これにより、より複雑なフィルタリング効果を生み出すことができます。

RND(ランダム)

このオプションは、「ランダム」を表しており、ランダムな振動パターンを生成します。

RNDを選択すると、オートフィルターはランダムな波形を生成し、その波形に基づいて音をフィルタリングします。

このため、RNDを使用すると、毎回異なるフィルタリング効果を得ることができます。

これは、クリエイティブなアプローチを求める場合に役立ちます。

ただし、ランダムな波形を使用することで、音が不安定になる可能性があります。

また、ランダムな波形を使用することで、フィルタリング効果が音に対して不自然になることもあります。

そのため、RNDは、特定の効果を求める場合以外は、あまり使用されないかもしれません。

Pulse Width

Pulse Widthは、選択した波形のカーブを変更します。

OUT(出力)セクション

ドライ信号とエフェクト信号の両方のレベルを設定する領域になります。

パラメータは以下の通りです。

Dry Signal(ドライシグナル)

Dry Signal(ドライシグナル)は、フィルタ済みの信号に加える素材の元の信号量を設定します。

Main Out(メイン・アウト)

Main Out(メイン・アウト)では、全体の出力レベルを調整します。

ディストーションやフィルタリング処理自体の結果として上昇したレベルが補正されます。

AutoFilter(オートフィルター)のまとめ

いかがでしたでしょうか?

フィルタ・エフェクトを使うことで、オーディオデータを特殊なフィルタで変更することができ、ユニークな使い方ができます。

楽曲に揺らぎある変更を加えることで、楽曲のイメージをガラッと変更し、ひきつける楽曲制作をしていきましょう。

フィルタには独特のパラメータが多数存在するため、使い方が分かりにくいと思いますが、使えるようになると、いろいろな音を自分で作れますので、根気よく触って行って下さい。

この5つの領域をおさえて、オートフィルターを使えるようになりましょう。

それではまた。

Recent Posts