耳で聞きながら記事を読む

この記事は、耳で聞きながら記事を読むことができます。

何か作業をしながら耳で聞き、効率よく時間を使いましょう。

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)とは

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)とは、名前で分かるとおり信号が0dBFSを超えたときに発生する不快な歪みやクリッピングを抑えることで、最大のゲインが得られるようになります。

Adaptive Limiterは、一般的には最終のミックスで使用します。

Adaptive Limiterのアウトプット(出力)を大体(−0.1〜−0.3程度)にすると、信号のクリッピング(音割れ)を防ぐことができ、また、突如大きな音がいきなり入ってきてもレベルをおさえてくれるため、耳を壊すことがなくなります。

アダプティブ・リミッターは、ノーマライズ(音割れしない最大のレベルに調整してくれる機能)した信号よりも、レベルの大きいミックスを作成できます。

今回はこのアダプティブ・リミッターの使い方を見ていきます。

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)の使い方

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)は、Logic Proに標準で付いているプラグインエフェクトになります。

サードパーティー製のリミッター(他社の有料プラグイン)の方が機能が多いですが、標準で付いているリミッターでも、十分対応できます。

まずは、Logic Pro付属のリミッターを身につけてください。

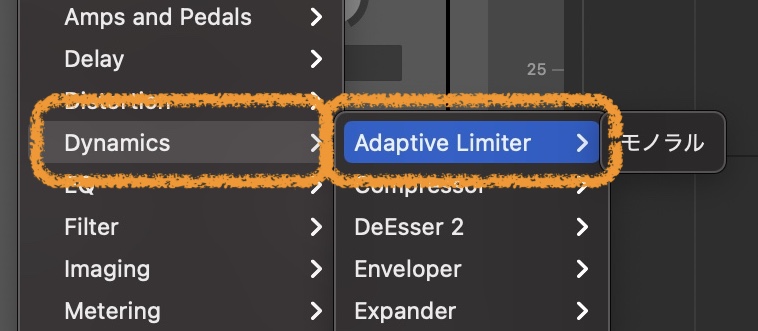

開き方は、『Dynamics』→『Adaptive Limiter』で選択しセットします。

上でも説明しましたが、Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)は、マスタートラックの一番最後に適用するのが普通になりますので、今回はそこにプラグインをさして確認していきます。

それではAdaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)の各パラメーターを確認していきます。

Logic Proでのエフェクト画面では、共通のパラメータがついています。

どのエフェクトでも使い方は同じですので、『エフェクトを使う時の共通のパラメータ』を参照してください。

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)の各パラメータ

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)のパラメータをみていきますが、『Lookahead』パラメータを選択した状態でAdaptive Limiterを使用すると、レイテンシが発生します。

レイテンシとは、『遅れ』のことで、入力した音に対して、出てくる音が遅れることを言います。

通常このエフェクトを使うときは、録音するときに使うエフェクトではなく、録音されたトラックのミキシングやマスタリングに使用するエフェクトになります。

録音するときには、Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)をバイパス(切る)ようにしてください。

INPUT(インプットメーター)

ディスプレイに表示されるレベルメーターは、入力信号のレベルを表示します。

INPUT(インプット)で入力された信号を右のパラメーター(ゲインやOut Ceilingなど)で調整したものをOUTPUT(アウトプット)で出力します。

この信号の流れを覚えておきましょう。

REDUCTION(リダクションメーター)

リダクションメーターは制限されたレベルがどのくらい押しつぶされたかを確認するメーターになります。

大体3dBくらいリダクションする辺りを狙います。

OUTPUT(アウトプットメーター)

リミッターの処理後のレベルを確認します。

ゲイン

入力信号に加えるゲインのレベルを上げ下げすることで、音量を適正な位置に設定することができます。0dB〜プラス12dBまでの範囲で上下できます。

音量が小さい場合はゲインを上げて対応しましょう。

Out Ceiling(アウトシーリング)

アウトシーリングツマミでは、最大限の出力レベル(上限)を設定します。

信号がこの値を超えることはありませんので、どのくらいを最大出力レベルにするのかを決めておきましょう。

Lookahead(ルックアヘッド)

オーディオ信号の先読み時間を設定します。Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)はこのルックアヘッドで先読みをおこない処理をしているので、音量がピークに達する前に動作させることができるようになります。

Lookaheadを高めに設定することで、なめらかにリミッターがかかるように設定することができます。

Optimal Lookahead

Optimal Lookaheadボタンでは、最適な再生バッファサイズを設定するときに『Apply』ボタンを使用します。

Remove DC Offset

Remove DC Offsetボタンは、オンにすると、信号から直流成分(DC)を除去するハイパスフィルタが有効になります。

低品質のオーディオハードウェアでは、直流成分が発生することがあります。

True Peak Detection (トゥルーピーク・ディテクション)

True Peak Detection (トゥルーピーク・ディテクション)とは、『Precision』モードで使うことができ、真のピークを検出する機能になります。

真のピークとは何か?

楽曲でPeakが点いていないのに歪むことがあります。これは真のピークがクリッピングしているためです。

True Peak Detection (トゥルーピーク・ディテクション)をオンにすると、信号のサンプル間ピークが検出され、真のピークを制限することができます。

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)の使い方まとめ

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)を使うことで、楽曲全体の音圧をかせぐことができます。

また、過大に入力された音声信号をおさえてくれますので、ヘッドホンをしているときに、耳を痛めないように使用することもできます。

Adaptive Limiter(アダプティブ・リミッター)は、マスタートラックの最終段に挿入して使うのが一般的になり、クリッピング(音割れ)させることなく楽曲全体の音量を上げることができる、プラグインエフェクトになります。

今回はここまでです。

それではまた。

Recent Posts