ゴリラスタジオ監修のGarageBandの本、Kindleで大好評発売中!音楽制作の未知なる領域を探求したい方必見です!

GarageBandの使い方からスコアの作成、MIDIの操作まで、わかりやすく解説しています。

ミックスのテクニックや音源のデータ共有についても詳しく解説しており、目次を使って簡単に目的の情報にアクセスできます。

さらに、新しい情報も随時公開されるので常に最新のトピックが手に入ります。

ゴリラシリーズの一冊にして、音楽制作のスキルを飛躍的に向上させましょう!

ペダルボードを使う前に

Pedalboard(ペダルボード)は、有名な数々の『ストンプボックス』ペダルエフェクトを使うことができます。

複数のストンプボックスを組み合わせることで、自分の求めているサウンドをシミュレートすることができる反面、エフェクトの知識がなければ、どのエフェクトを選んで使っていけばいいのか分からないのも事実です。

これから紹介する『ストンプボックス』は、種類が多い上に組み合わせが何通りもありますので、種類を覚えてから操作するのが良いのではないでしょうか。

その他のペダルボードは下記を参照して下さい。

まずは、ストンプボックスの種類を解説していきたいと思います。

『効果音』を販売中! クリックしてね!!

クリックしてね!!

Pedalboard(ペダルボード)の使い方

Pedalboardは、GarageBandに標準で付いているプラグインエフェクトになります。

ストンプボックスのシミュレートしているプラグインは、他社が出しているものもたくさんあります。どのプラグインでも同じことが言えますが、ツマミを適当に回しても自分の求めている音にはなかなか近付きません。

ストンボックスの各ツマミの意味を理解することで、求めたサウンドに近づける時間の短縮になります。

まずは、GarageBand付属のPedalboaedを使いこなし、理想のサウンドになるよう練習してみましょう。

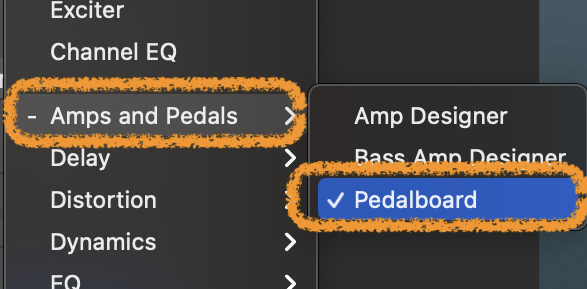

開き方は、『Amps and Pedals』→『Pedalboard』で選択しプラグインをセットします。

これでペダルボードがセットできました。

それではストンボックスの種類をみていきましょう。

ペダルボードの配列方法

GarageBandのプラグインエフェクトストンプボックスは、ギターやベースなどの楽器にエフェクトを追加するためのツールです。これを使用することで、様々なサウンドや音響効果を作り出すことができます。

まず、ストンプボックス内でのエフェクトの繋げる順番についてです。基本的な順番は次のようになりますが、個々の音楽スタイルや好みに応じて調整することもできます。

イコライザー(EQ)

最初に使われることが多く、周波数のバランスを調整します。音のクリアさや明瞭さを調整するのに役立ちます。

コンプレッサー

音のダイナミクス(音量の変化)を制御し、音を均一にする効果を持ちます。演奏の安定感を向上させるために使用されます。

オーバードライブ/ディストーション

歪みを加え、音をよりパワフルで歯切れの良いものにします。ロックやブルースなどのジャンルではよく使われます。

モジュレーションエフェクト(コーラス、フランジャー、フェイザーなど)

音に空間感や広がりを与える効果を持ちます。デリケートな音楽表現に使用されます。

ディレイ/エコー

音を反響させたり、エコー効果を追加したりすることができます。サウンドに奥行きを与えるために使用されます。

リバーブ

音に自然な残響を追加します。演奏をあたかも大きな空間で行われているように聞こえるようにします。

ワウペダル、ボリュームペダル、ピッチシフターなどの追加エフェクト

個々の楽器や音楽スタイルに合わせて、さまざまな特殊効果を追加することができます。

一般的な配列方法は上記の通りですが、これはあくまで基本的なガイドラインであり、実際の使用方法は個人の好みや音楽の要求によって異なります。

エフェクトの順番を変えることで、全体的な音響効果が大きく変わる場合があるので、自分で音を確かめながら配列するといいでしょう。

また、音楽のジャンルや演奏スタイルによって、エフェクトの順番は異なることがあります。

以下にいくつかの例を挙げてみます。

- クリーンサウンドの場合:

- イコライザー(EQ)

- コンプレッサー

- モジュレーションエフェクト(コーラス、フランジャー)

- ディレイ/エコー

- リバーブ

- ディストーションサウンドの場合:

- イコライザー(EQ)

- オーバードライブ/ディストーション

- モジュレーションエフェクト(フランジャー、フェイザー)

- ディレイ/エコー

- リバーブ

- エクスペリメンタルサウンドの場合:

- イコライザー(EQ)

- モジュレーションエフェクト(フランジャー、フェイザー、ピッチシフター)

- ディレイ/エコー

- リバーブ

このように、音楽の要求や個人の好みによってエフェクトの順番を調整することが重要になってきます。

一般的な配列方法を基準にしつつ、自分のイメージに合ったサウンドを作り出すために、実際に試行錯誤することを強くおすすめします。

ストンプボックスの種類一覧

Overdrive(オーバードライブ)

Vintage Drive(ビンテージ・ドライブ)

オーバードライブエフェクトになります。これは、ソリッドステートの楽器用アンプ(簡単に言えば、真空管を使用していないアンプのこと)でよく使われるエフェクトです。

①Driveツマミで入力信号のサチュレーション量を決定します。(どのくらい歪ますかを決めます)

②Toneツマミを回し、ハイカットフィルタの周波数を設定します。ハイを何Hzまでカットするかを決めます。

410Hz〜4200Hzの値で決定します。

③Fat スイッチを上にあげることで、信号の低周波成分が強調されます。

④最後にLevelツマミでエフェクト全体の出力レベルを調整して使用します。

Double Dragon(ダブルドラゴン)

なんともカッコイイ名前のオーバードライブエフェクトになります。(強そうですね)

特徴は、入力信号に対してのレベル調整ができるのと、出力信号に対してのレベル調整が個別にできることです。

①Inputツマミを使用して、入力信号のレベルを調整します。ギターなどの入力レベルが小さい場合は、ここで入力レベルを上げましょう。(ただし、ギター音源にノイズが入っている場合は、同じくらい音量が上がるので注意)

②先ほど同様にDriveでサチュレーションの度合いを操作します。

③Toneツマミで高域の周波数カットを設定します。0〜100で設定します。

④Squashツマミで内部の圧縮回路のしきい値を0〜100の間で設定します。

⑤Contourツマミで信号に適用するノンリニアディストーション(パソコンでディストーションを使うこと)の量を0〜100の間で決定します。

⑥Mixツマミで原音とエフェクト音を混ぜることができます。0%〜100%で調整し、0%は原音のみの音になります。

⑦Bright/Fatスイッチで周波数を切り替えて使用します。

⑧最後にLevelを調整して出力します。

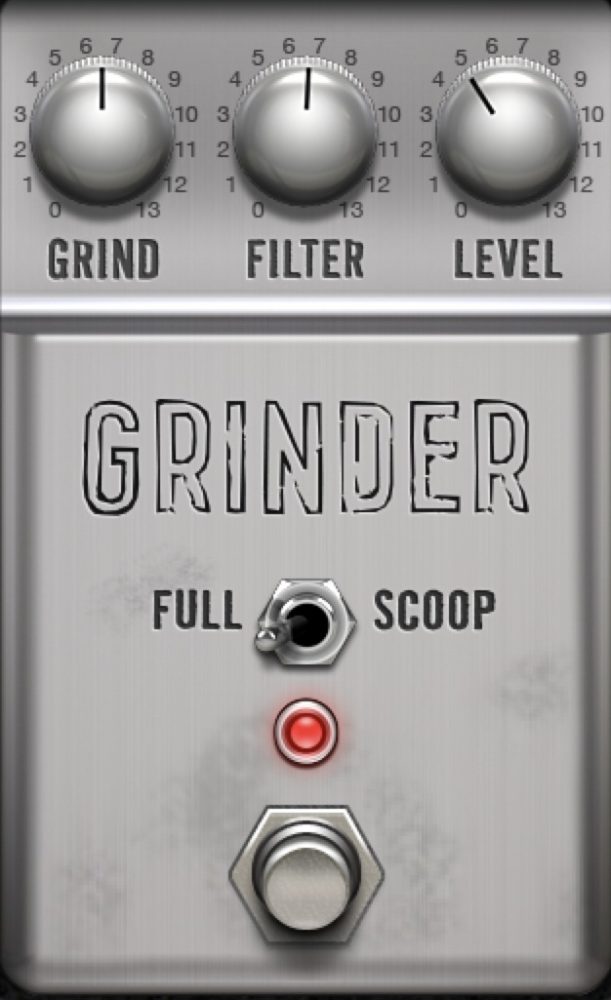

Grinder(グラインダー)

グラインダーはローファイなメタルチックなディストーションになります。

①Grindツマミをあげることで、ローファイなドライブの量を設定することができます。

値を上げていくと、ザラザラしたドライブがものすごくかかります。

②Filterツマミを上げていくと、さらに過激にクランチなサウンドに変化します。

③Full/Scoopスイッチでフィルタを設定します。FULLよりもSCOOPの方がフィルタが効果が出るため、ディストーションサウンドを弱めたい時にはSCOOPに設定します。

④LEVEL(レベル)ツマミで最終出力のレベルを調整します。

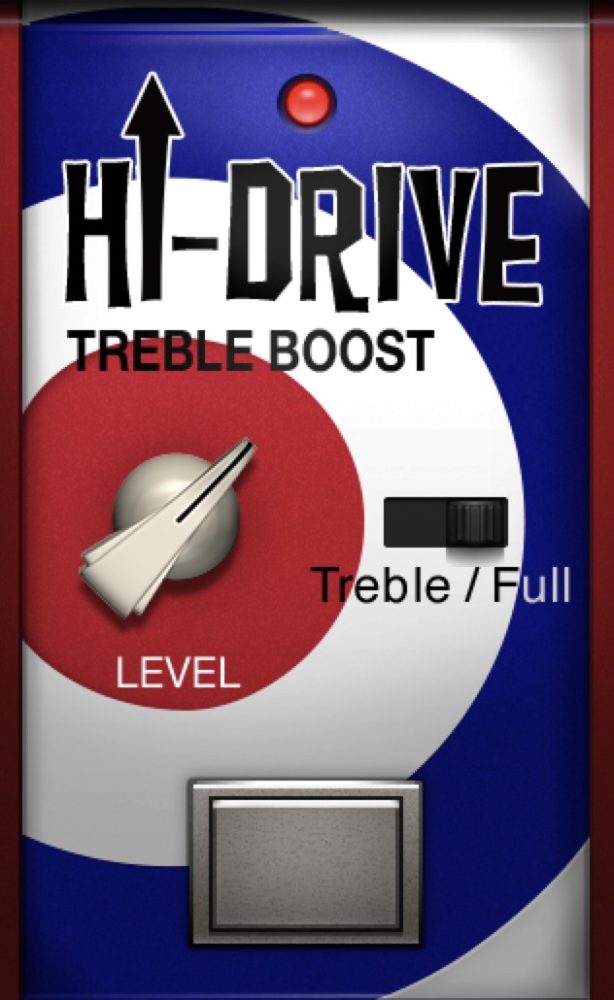

Hi−Drive(ハイ・ドライブ)

なんともハイになりそうなエフェクトですが、ハイ・ドライブは信号の高周波成分を強調できるオーバードライブエフェクトになります。

①LEVEL(レベル)ツマミで出力を設定します。

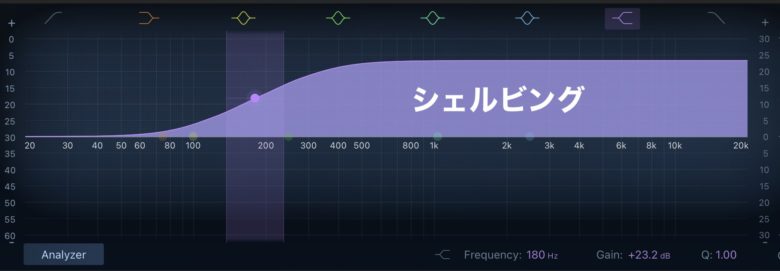

②Treble/Fullスイッチでシェルビング周波数を設定します。

シェルビングとは、全体を持ち上げるQカーブになり、EQで確認するとわかりやすいと思います。

このように、固定された高周波帯域をTrebleで設定します。全体的に周波数をあげる場合はFullを設定します。

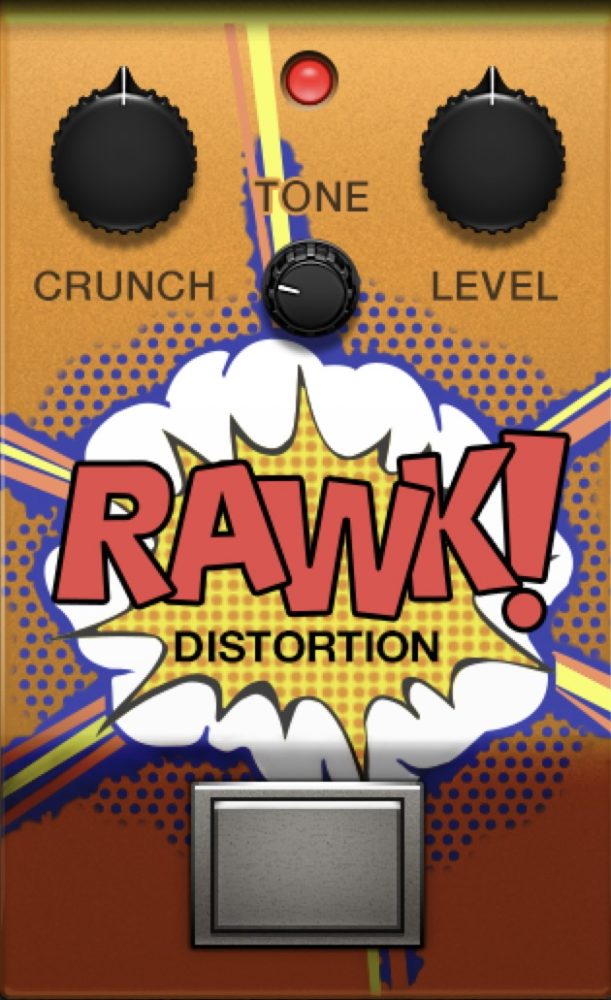

Rawk!Distortion

メタルやハードロック向けのディストーションエフェクトになります。

①CRUNCH(クランチ)で入力信号に対するサチュレーションの度合いを設定します。

②TONE(トーン)ツマミで音色を調整します。値を高くする(ツマミを右に回す)とサウンドが明るくなっていきます。

③LEVEL(レベル)ツマミで出力レベルを調整します。

OCTSFUZZ

図太いファズエフェクトになります。

①FUZZツマミで入力のゲインを調整します。

②TONEツマミで帯域を選択し、ファズを適用する範囲を調整します。

③LEVEL(レベル)ツマミで出力のレベルを調整します。

FUZZ MACHINE

アメリカンなファズディストーション・エフェクトになります。

このエフェクトもOctafuzz同様のツマミになっているので、使い方は同じになります。

Happy Face Fuzz

ニコニコ笑顔のファズエフェクトになります。

ツマミは至ってシンプルな構造になっていています。

①Fuzzツマミでサチュレーション量を調整します。

②VOLUME(ボリューム)ツマミで出力レベルの調整を行います。

Monster Fuzz

モンスターファズは名前の通りやや激しめのディストーションになります。

①Roarツマミで入力信号に適用するゲイン量を調整します。

②Growlツマミでサチュレーション量を設定します。

③Toneツマミを右に回すと高周波成分が増えます。

④Tectureツマミはディストーションを粗くしたりなめらかにしたりするツマミになります。お好みに合わせて使って下さい。

⑤Grainツマミでディストーションの量を調整します。

⑥Levelツマミで最終の出力レベルを調整します。

Candy Fuzz

明るくてよく歪むディストーションエフェクトになります。

見た目がとても美味しそうですが、一応ファズです。

①Driveツマミで入力ゲインを調整します。

②Levelツマミで出力レベルを設定します。

TubeBurner

真空管に基づくディストーションエフェクトになります。

ツマミが多いですが、ディストーションエフェクトの中では、一番自由度があるのでいろいろ触って見て下さい。

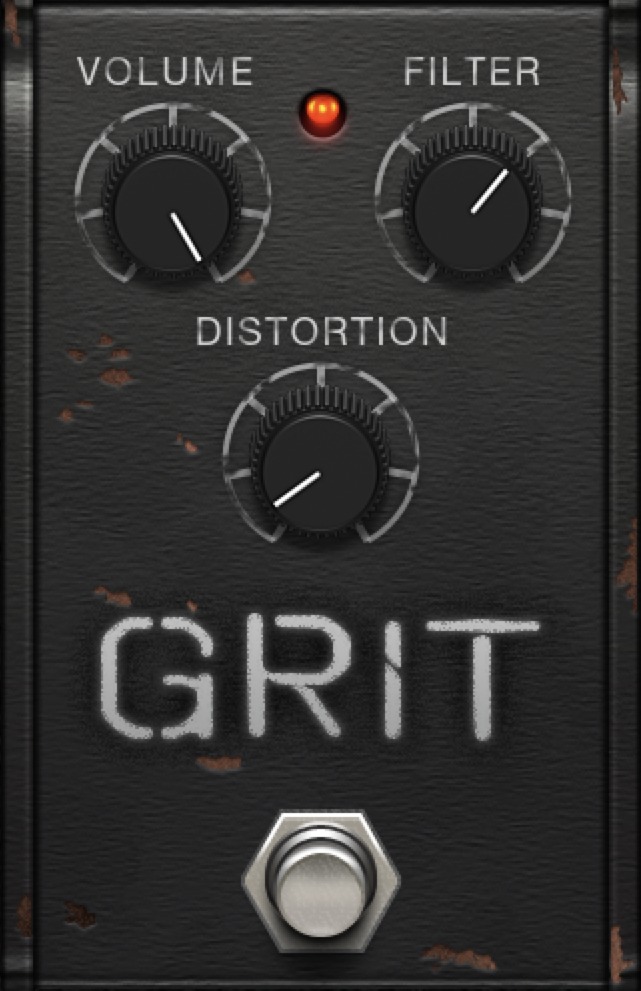

Grit

激しくよく歪むディストーションエフェクトです。

①Volumeツマミで入力レベルを調整します。

②Distortionツマミで、ディストーションのレベルを調整。

③Filterツマミで、周波数帯域をフィルタリングします。

GarageBandで使えるおすすめプラグインを紹介しています。GarageBandだけでは困難な設定や、初心者が使うだけでプロ級の音が素早く作れるため大変便利なラインナップとなっています。

詳細は、GarageBandで使えるプラグインおすすめを確認してください。

ディストーション編 Pedalboard(ペダルボード)の使い方まとめ

今回はディストーションペダルを見てきました。

ペダルボードをいろいろ組み合わせることで、無限に音を作ることができます。

雑誌などで、プロが公開しているペダルボードを真似して作るのも良いかもしれません。ストンプボックスの種類が同じエフェクトでも、音のキャラクターが違うため、いろいろ試してみて自分なりの設定を探してみましょう。

それではまた。

Recent Posts