パンニングについて

パンを適当に使うのはやめましょう。

これからするお話は、パンについての話になります。

パンは、パノラマの略語となります。

パンニングは想像以上に価値があり、設定次第では曲を腐らせてしまうということを題材に確認していきましょう。

扱い方は食べるパン以上に気を使います。

良い音楽は空間が正しく設定されていて、適切な響きの処理がされているのです。

空間は音楽に明瞭さの要素を加え、楽曲に生命を宿します。

正しい空間の処理は、音の前後間の「幅」を与えてくれます。

しかし、ミックスに「幅」と「空間」を与えることは複雑で、難しいものとなります。

でもそれをすごく簡単に設定する方法があります。

それがこれから紹介する『パンニング』です。

この記事ではパンニング(略:パン)について基本的な使い方や必要な知識、応用などを紹介します。

パンを駆使して、今まで気がつかなかった大きな空間や広がりをミックスに加えましょう。

低域が中心

すべての音楽では、中心に必ずと言って良いほどの決まりごとがあります。

それは、中心に置くべき楽器です。

ステレオ・イメージ(立体音響)の中心には何の楽曲を置くべきなのでしょうか?

センターにパンする要素が、ミックスの土台となります。要は一番聞かせたい音や土台となる音をセンターに持ってくるのです。

また、土台が左側や右側から聞こえてくると、楽曲自体がフワフワ浮いた感じになり、安定しなくなります。

ミックスの中心に置くべき楽曲などには、周波数が低い音を持ってくるのが、最善な方法になります。

中心に低い周波数の音をキープすることで、土台が安定してしっかりとしたサウンドに変わります。

キック、ベース、120Hz以下のものをセンターの土台へと持ってきます。

もし、歌ものの楽曲でリードヴォーカルがいる場合には、リードヴォーカルもセンターにパンします。

あとは、ドラムセットのスネアなどもセンターにすることが多いです。

絶対とは言いませんが、センターにすることで、縦の芯がそろいます。左側または右側に複製したヴォーカルをパンして、どんな感じになるか聴いてみると良いかもしれません。

左右に振られたリードヴォーカルは安定しないでしょう。(聞いてみたら分かりますが)

一般的に、リードヴォーカルは常に中心にパンされる必要があることがわかるはずです。

パンを大胆に振って音の配置をたしかめる

最初から最大限にパンすること恐れず、パンを振ることでどのように聴こえるのかを試して下さい。

パンを十分に振ることで、音の最適な配置が分かり、また、発見があるものです。

パンを少ししか振らないことで、大きな間違いをすることがあります。

小さなパンは、ミックスをごちゃごちゃにしてしまう要因にもなります。

そのため、パンを重要な位置に置くことで、全体像が見えてくるのです。

周波数を考えてパンをする

これまで読んできた内容で、パンニングのことが、わかってきたのではないでしょうか。

ここからは、パンニングの音をどの位置に置くかを解説していきます。

先ほども解説したように、低音のサウンド、ヴォーカルの音は、スネアの音はセンターに置くことを学びましたね。

次は、どの音をどの方向に置くかを見ていきます。

それでは、その他の音を左右に振っていきましょう。

パンを振るときに考えなければいけないことの一つに、周波数で考えるということがあります。

同じ2つの周波数帯域の音がある場合は、左に1つ、右に1つ左右対象になるようにパンニングします。

例えばピアノの音とシンセサイザの音があるとします。

この楽器の周波数帯域が同じな場合、左右対象に配置します。

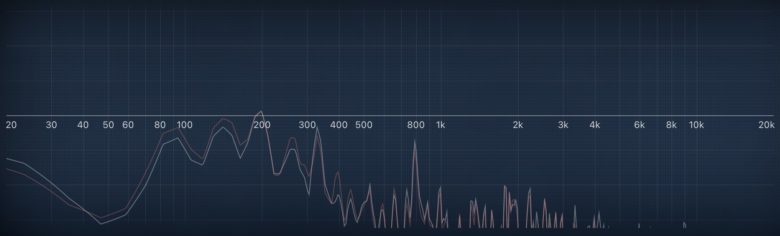

周波数の帯域が分からない場合、各トラックに周波数アナライザをかけて、どの音がどの周波数帯域を占めているのかを把握します。

周波数アナライザなどは、 DAWについているEQなどについていますのでそれで確認することをおすすめします。

高音域の周波数は、出来るだけ左右に広げると、音像に広がりが出てリッチな曲へと変化します。

低域の周波数は、できる限りセンターに集めます。

これで逆三角形の音像ができるはずです。

イメージのバランスをとる

皆さんは、偏ったミックスは好きではないですよね。

偏ったミックスはとても気持ち悪いものです。

なのでミックスのバランスを保つことが重要になります。

片方に楽曲が固まりすぎていないことを確認するために、ミックスをチェックする必要があります。

例えば、右側に何も置かず、すべてを左側ばかりに配置してしまうと、耳に違和感を覚え、その曲を長時間聴くことができないようになります。

ここでの鉄則は、両側に同じ数の楽曲を配置することを心掛けてください。

パンを自動化

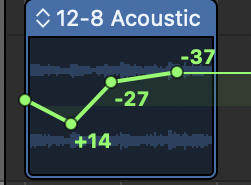

パンニングを自動化することで、楽曲に躍動感(動き)が追加されて、また違ったサウンドを作ることができます。

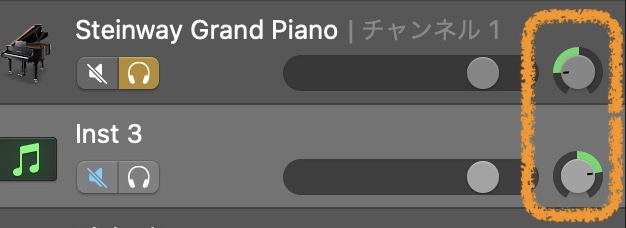

Logic Proでは、パンニングのオートメーションが簡単に作れるので、活用していきましょう。

オートパンは、効果的なエフェクトやパーカッションなどを右側から左側に動かしたりする場合に、効果的に機能します。

こういったテクニックだけでは無く、考えればいろいろなやり方をがあると思うので、試してみてください。

下の音はギターにパンニングを追加した音になります。一度聴いてみてください。

パンは左右に振っています。

聴いてみると、左や右など音の位置が変化しているのがわかると思います。

ここで注意するのは、ベースやドラムのキック、スネアなどはセンターに置くということを忘れないでください。

どうしても低音楽器などにパンを振りたい場合は、自由に設定してみて良いポジションを探してみてくださいね。

GarageBandでパンニングを調整する まとめ

いかがでしたでしょうか。

パンニングの世界を楽しんでいただけましたか。

パンニングはミックスをする上では、無くてはならない存在です。

あなたのミックスをパンニングし、何が一番うまくいくかを試して実感しながら、良い方法を見つけていきましょう。

基礎を学んで、常に新しいことを考えながら曲作りをしていきましょう。

それではまた。

Recent Posts